|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Трилобиты. Свидетели эволюции | Автор книги - Ричард Форти

Cтраница 43

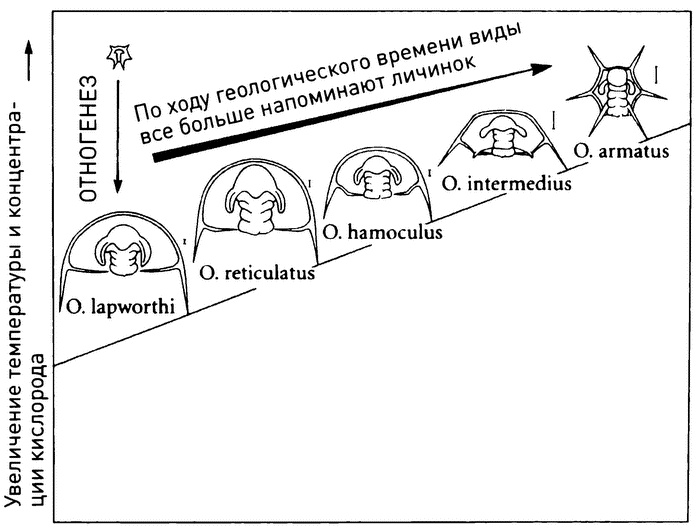

Кена Макнамару трилобиты интересовали не из-за своей архаичности. Он понял, что происхождение нескольких видов Olenellus можно непосредственно связать с гетерохронией. Он уже знал, как идет развитие (онтогенез) у самого распространенного вида Olenellus lapworthi, названного в честь великого ученого Чарльза Лапворта, который в свою очередь дал название ордовику. И Кен увидел, что взрослые особи других шотландских видов Olenellus напоминают незрелые стадии О. lapworthi. К примеру, единственная пара шипов головного щита О. lapworthi продолжала вершину щечного угла, т.е. отходила от края более или менее на уровне задней границы глабели. У других видов эта пара шипов сдвигается немного вперед и оказывается напротив той или иной поперечной борозды глабели; получается, что задний край головы изгибается, подтягиваясь к щечным шипам. Именно такая позиция щечных шипов видна на личиночных стадиях у О. lapworthi, а позже у взрослых особей шипы занимают свое обычное положение в углах щек. Похожие изменения заметны и в размере и расположении глаз. Самым занятным оказался маленький трилобит с тремя парами шипов на краю головного щита, и таким он был шипастым, что его немедленно прозвали armatus — «вооруженный»; он настолько не похож на Olenellus, что его вынесли в отдельный род — Olenelloides. Кен Макнамара догадался, что эта необычная тройка шипов очень напоминает «увеличенную» версию самой ранней личинки Olenellus lapworthi. Мало того, это причудливое миниатюрное животное имело девять туловищных сегментов, а не четырнадцать, как у О. lapworthi. И если смотреть под этим углом, то О. armatus будто восклицал: «Я ребенок-акселерат!». Кен расположил пять видов Olenellus (начиная с lapworthi) в порядке, так сказать, «возвращения в детство», посадив в конце ряда О. armatus. Он считал, что О. lapworthi, возможно, обитал в самых глубоких водах, а О. armatus — на мелководье, а остальные распределялись между ними. И рассудил, что условия теплого мелководья стимулировали раннее созревание. Таким образом, наши пять видов прилежно разошлись по разным экологическим нишам, соответствующим глубине обитания. Вне зависимости от интерпретации привлекает наглядность и живость этого случая гетерохронии, а именно, как межвидовые различия возникают за счет варьирования темпов развития. О. armatus и О. lapworthi выглядят совершенно по-разному — до такой степени, что их поместили в разные роды, но тем не менее между ними есть глубокая связь: они похожи на часы с одинаковым механизмом, но различными циферблатами. Теперь мы знаем множество примеров гетерохронии у животных и растений: оказалось, что сдвиги в онтогенезе служат важнейшим источником инноваций в биологическом мире. Древний Olenelius придал неожиданно новое звучание афоризму Вордсворта: «Кто есть дитя? Отец мужчины» [40].

Сдвиг во времени: Диаграмма Кена Макнамары, показывающая последовательность видов Olenelius из раннего кембрия (северо-запад Шотландии) от геологически более старых к более молодым (толстая черная стрелка) — как виды становятся все больше и больше похожи на все более ранние личиночные стадии вида-предка; отрезки около видов показывают линейный масштаб 1 см Если отпрыск способен преждевременно повзрослеть, стать «невзрослым взрослым», то и обратное возможно, когда незрелая стадия у какого-то вида напоминает взрослую стадию предка. Потомок полностью повторяет развитие своего предка плюс еще немножко, плюс что-то новое, чего прежде не было ни в одном из более ранних или более примитивных видов. Речь идет о рекапитуляции, т.е. общеизвестном явлении «повторения филогенеза в онтогенезе», который студенты-биологи заучивали как заклинание. Сейчас это явление тщательно изучено, и его сверхупрощенная версия — мы знаем, например, что человек в своем развитии проходит сначала стадию одноклеточного, потом превращается в рыбку с жабрами, потом в млекопитающего с хвостиком — теперь отправилась в мусорную корзину. Предполагалось, что личинки современных мечехвостов Limulus напоминают моих любимых трилобитов, и это вроде бы указывает на их происхождение от общего предка; но на самом деле сходство возникает скорее из-за упрощенного строения личинок мечехвоста, а не в силу общего родства с трилобитами. Хорошие примеры рекапитуляции среди ископаемых нужно еще поискать. У пелагических трилобитов-пловцов, которых мне довелось изучать, глаза огромные, а у их личинок и незрелых особей глаза, напротив, вполне нормального размера, примерно такого же, как и у предковых видов этих пловцов. В этом случае сроки развития признака сдвинулись, и он убежал вперед и обогнал предка; полезная новая черта гипертрофировалась, разрослась; и то, что начиналось как небольшое усовершенствование, стало непременным атрибутом жизни. Трилобиты демонстрируют нам основополагающие факты эволюции. Современные эволюционные исследования переместились в область генетики, и были открыты поразительные вещи; но во всех подобных работах как-то потерялось ощущение времени, ощущение реальных событий в реальном пространстве-времени. Биологи-экспериментаторы в лучшем случае имеют дело с промежутком в несколько десятков лет; для палеонтолога миллион лет превращается в «мгновение ока». На примере трилобитов мы видим эволюцию так ясно, так определенно, что становится понятно, ради чего погиб молодой доктор Кауфман. Сдвиги сроков онтогенеза, из-за которых изменяется форма животного, может быть, не то иное как манипуляции генетического кода. Один небрежный щелчок молекулярного пальца — и часы переведены, один из генов переключил часовой механизм, отсчитывающий сроки развития, и вот уже перед нами не один, а целых два трилобита, таких разных — Olenellus lapworthi и О. armatus. Молекулярному биологу нужно будет определить эти самые гены (я ни капельки не сомневаюсь, что где-то они найдутся, даже по прошествии 500 млн. лет), тогда как палеонтолог должен будет описать собственно результат работы этих генов, а также прикинуть, сколько геологического времени и пространства им требуется, чтобы крутануть волшебное колесо творения. Без смерти нет развития. Я нарисовал картину видосозидания, но не крушения. История трилобитов — это одновременно и история вымирания старого, и история появления нового. Такой «оборот видов» — жизнь после смерти после жизни — естественный процесс эволюционных изменений, и ученые обычно говорят о «фоновой смертности». Те, кто приспособлен лучше, сменяют тех, кто хуже; или виды, аллопатрически зародившиеся на краю ареала, замещают предковую форму, и происходит это, например, из-за того, что климат изменился и больше подошел «захватчикам». Жизнь всегда была делом запутанным, и что в биологии, что в судьбах человеческих никогда точно не знаешь, что стало причиной процветания: то ли удача, то ли добродетели. Может быть, за объективными ответами о причинности и случайности в истории стоит обратиться к трилобитам? Молекулы трилобитов, естественно, утрачены навсегда. Но сами трилобиты были слеплены из молекул, и эти слепки — следы молекулярной жизни — будут храниться в геологической летописи, пока не рассыплется камень.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно