|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Трилобиты. Свидетели эволюции | Автор книги - Ричард Форти

Cтраница 26

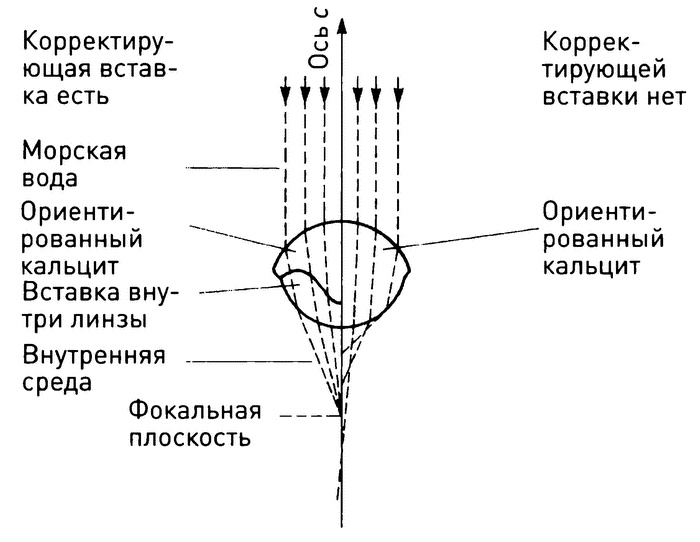

Рикардо Левисетти был физиком-ядерщиком из Чикагского университета, где каждый, кого ни возьми, — блестящий талант. У Рикардо, помимо всего, оказалась личная страсть к трилобитам, он отдавался ей даже более рьяно, чем иной профессиональный палеонтолог. Юан и Рикардо составляли любопытную пару: добродушный шотландец с богатой непослушной шевелюрой и учтивый, изысканный итальянец. И что они открыли? А то, что Phacops преотлично справился с проблемой сферической аберрации. Юан разглядел нечто вроде плошки внутри шизохроальной линзы трилобита, ближе к ее нижней части, и определил, что эта плошка является частью самой линзы, хотя у нее немного другая структура. В некоторых случаях такие плошки выветривались из линзы, и было похоже, что глаз выглядит как серия маленьких блюдечек. Как показали Юан и Рикардо на тонких срезах линз, в этих зонах с кальцитом что-то происходит: в нем появляются примеси. Некоторые атомы кальция в структуре кальцита могут замещаться атомами близкого по свойствам магния. Из-за сходства атомы магния легко внедряются в кристаллическую решетку кальцита — так переодетый в чужую форму шпион может пристроиться в армии противника. Даже в самом чистом кальците имеются такие скрытые шпионы. Если процесс внедрения магния продолжается достаточно интенсивно, получается так называемый высокомагнезиальный кальцит, у которого другой коэффициент преломления, т.е. свет, проходя сквозь него, отклоняется чуть иначе. Из этого корректирующего слоя и выполнена вложенная внутрь плошка. Толщина высокомагнезиального слоя в линзе меняется с поразительной точностью — как раз так, чтобы скомпенсировать сферическую аберрацию: каждый уклон луча вправо уравновешен угловым склонением и утолщением высокомагнезиальной вкладки влево. Трилобит изобрел то, что в современной оптике называется дублетом, когда два неверных отражения складываются и исправляют друг друга. Описывая свое открытие, Рикардо тонко упомянул, что трилобитовая конструкция предвосхитила изобретения великих ученых XVII в. — голландца Кристиана Гюйгенса (1629-1695) и французского энциклопедиста Рене Декарта (1586-1650). Они изобрели оптическое лекарство от сферической аберрации линз — компенсирующую вкладку по форме, как ни удивительно, в точности повторяющую плошку в трилобитовых линзах. Это может служить прекрасным примером того, как искусство подражает природе или, скорее, как природа опережает науку -больше чем на 400 млн. лет. Стивен Гулд так прокомментировал это открытие в статье 1984 г.: «Глаза трилобитов… не смогло превзойти по сложности и зоркости ни одно из современных членистоногих… Для меня отсутствие четкого “вектора прогресса” в истории жизни является самым удивительным фактом, заключаемым из ископаемой летописи». Гулд подразумевал, что нам непонятно, как мог трилобит достичь таких передовых оптических успехов; остается ощущение, что членистоногие могли бы приобрести еще более изощренные приспособления, так как с девона до наших дней времени прошло достаточно. Но замечание о прогрессе в истории жизни является интеллектуальной трясиной. Оно стоит на вере в «улучшение», которое само по себе трудно определить. Возможно, трилобита превозносят за его безупречные глаза, но при этом неодобрительно кивают на второсортные ножки. Или удивляются, как при таких-то глазищах можно было допустить бессмысленно тяжелое панцирное облачение. Если погрузить себя в правильное состояние сознания, то легко вообразить, что перед вами не трилобит, а средневековый рыцарь, громоздкий и неповоротливый, но при этом превосходно защищенный. Можно придумать историю о прогрессе, где стремительные изворотливые воины побеждают неуклюжего сэра Факопса, обряженного в ржавые латы. Он получает по заслугам! От прогресса никуда не уйти!

Рисунок, сделанный Юаном Кларксоном и Рикардо Левисетти, показывающий, как высокомагнезиальная вкладка помогает сфокусировать световые лучи Все это, конечно, неверно. Глаз факопид удивителен, уникален, прекрасен, но как сравнить его со стрекозиным глазом-прожектором, настолько зорким, что он различает жало осы на лету. Я не знаю, лучше он или хуже, чем глаза тех ракообразных, что используют дополнительные посеребренные коробочки, чтобы собирать тусклый придонный свет в точное изображение. Я не знаю, выдержит ли он сравнение с вовсе поразительным ансамблем глаз пауков. Кто возьмется ранжировать прогресс, кто определит меру совершенства? Трилобит, без сомнения, был гражданином своего времени, и его глаза отмечали все насущные проблемы повседневности, вовремя спасая, указывая пищу, и потому эти создания тысячами населяли морское дно. Их глаза были замечательно устроены, но удивляет другое — в том первобытном окружении это передовое изобретение пришлось к месту, и трилобиты были вознаграждены вполне. Мы не можем назвать точное время, когда трилобиты достигли расцвета, а затем их население пришло в упадок или застой. Жизнь устроена как-то по-другому. Мое собственное увлечение трилобитовыми глазами связано с изучением большеглазых видов. Один из самых необычных трилобитов, которого я обнаружил в ордовикских породах Шпицбергена, был совершенно не похож на привычные изображения трилобитов в статьях и учебниках. Он имел длинное и тонкое туловище, ось занимала большую его часть, а плевральные — боковые — части сегментов превратились в небольшие треугольнички. Но глаза поистине поражали: огромные, раздутые, как пузыри на голове. Не одну неделю я убеждал себя, что нашел верное сочетание свободных щек и кранидия (целого экземпляра не нашлось, так что мне пришлось собирать этот пазл без картинки-подсказки). Но в конце концов сомнений не осталось — глаз стал настолько огромен, что стыковался с краем кранидия почти по прямой линии. И только у него одного из всего выколоченного набора трилобитовых фрагментов имелся такой прямой лицевой шов. Этот глаз теперь точно подходил к своему законному кра-нидию, и в итоге у меня получилось целое животное. И оно еще больше удивило меня. С обеих сторон головы выпучились глаза, и трилобит стал немного напоминать лупоглазых золотых рыбок с капельку гротескным базедовым взглядом; по пропорциям эти «шары» были еще больше — практически вся подвижная щека превратилась в огромный глазище! А дальше? А дальше я назвал это существо Opipeuter inconnivus. С именем помог мой приятель, специалист по классическим языкам, он перевел на греческий фразу «тот, кто таращится» —Opipeuter, a inconnivus означает «без сна, не мигая, неусыпно». Трилобиты, и вправду, не могли мигать. Мое внимание привлекла еще одна необычная черта. Когда глаза приставились к голове, выяснилось, что они свисают вниз, ниже всего остального тела. Если посмотреть сбоку на других трилобитов — и таких большинство, — то окажется, что брюшко располагается параллельно поверхности дна, где они и обитали; но у Opipeuter все не так. К тому же края щек у него заострены и направлены острым ребром вниз. Тут-то и пригодилась работа Юана, в которой разбирается, куда глядели хрустальные трилобитовые глаза. Глаза Opipeuter, как и у большинства трилобитов, слагались из множества мелких гексагональных линз, а не из крупных сфер, как у Phacops. Сотни сотен линз слепились вместе, чтобы образовать поверхность этих гигантских глаз. Но они отличались от тех направленных в стороны глаз, которые мне доводилось видеть. Естественно, у Opipeuter имелись линзы, повернутые для бокового обзора, были и те, что смотрели вперед. Но еще, помимо этих, обычных, у него было множество линз, смотревших вниз… и вверх, если я не ошибся в своих геометрических построениях. Если учесть, какое у него было обстриженное, экономное туловище, то он мог смотреть и назад; линзы направлены были практически в любую сторону. Не скажешь, что они смотрели, скорее, они пялились, пучились, таращились… Этому трилобиту нужен был, без сомнения, полный обзор. Но зачем? Где в океане необходим круговой взгляд на все водное пространство? Вероятно, я слишком привык думать о трилобитах как о придонных обитателях и потому не сразу понял очевидное. Конечно же, это был пловец! Взлет воображения — и вот мой трилобит взлетел надо дном. Ордовикский океан подарил ему свободу: Opipeuter плыл, и ему нужно было видеть все вокруг. И внезапно я увидел трилобитов совсем по-другому: из тварей, копошащихся в иле, они превратились в завоевателей моря. Они роились в первобытном океане, словно криль в современных морях. Именно потому Opipeuter вытянулся и истончился по сравнению с другими трилобитами, потому-то его строение так мало подходило к жизни в осадке. Ось туловища куполообразно выгибалась, в ее внутреннем пространстве должны были разместиться мышцы, приводящие в движение плавательные ножки. Но на других частях панциря он сэкономил, чтобы не перегружать работающие ножки. Некоторые участки слоев на Шпицбергене состояли почти целиком из этих трилобитов и их родственников Carolinites, поэтому нетрудно представить себе толщу воды, в которой мельтешат тысячами эти создания, поблескивая в бриллиантовом свете, а далеко внизу, на мягком дне, медленно ползет Triarthrus.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно