|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Трилобиты. Свидетели эволюции | Автор книги - Ричард Форти

Cтраница 17

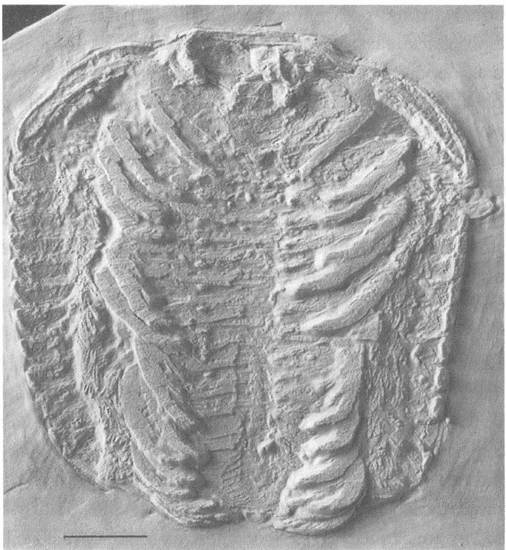

Чаше всего в Хунсрюкских сланцах встречается трилобит в несколько сантиметров длиной, называемый Phacops. Передо мной лежит великолепный рентгеновский снимок этого животного (см. приложение рис. 6), конечности видны прекрасно, но на рентгеновском снимке они налегают друг на друга, и похоже, будто трилобит перебирает лапками, словно бредущая фигура на футуристических картинах Умберто Боччоне. Эти снимки приближают нас к живому трилобиту настолько, насколько это вообще возможно, хотя приходится наблюдать за ними сквозь неясные фотографические пластины. Phacops не является близким родственником Triarthrus; тем более поразительно, что их конечности оказались во многом схожи: одинаковые антенны, одинаковые парные конечности на каждом сегменте. Рентген несравненно лучше любой препарировальной иглы выявил тончайшие кончики дыхательных придатков. Вот вам реальное доказательство того, что ископаемые способны сохранить для нас и кружевную изощренность деталей, и эфемерную тонкость структур.

Ножки девонского трилобита Phacops, сохраненные в пирите в сланцах Хунсрюк, Германия (фотография любезно передана проф. В. Хаасом] Количество трилобитов с сохранившимися конечностями все увеличивалось; в основном конечности оказывались одинаковыми по всей длине тела животного, каждая состояла из спаренного двигательного и дыхательного придатков. У трилобитов в отличие от других членистоногих каждая ножка не развивалась на особый лад, т.е. не специализировалась. Вспомните, например, клешни омара или хоботок мухи. У трилобитов конечности выполняли сравнительно единообразные движения; зато панцирь в ходе эволюционного развития принимал самые фантастические формы. Так карнавальный поезд бахвалится своими пышными цветастыми декорациями — и тем удивительнее, когда вся эта мишура снимается и под ней обнаруживается все тот же старый добрый «форд». Мы узнали наконец, как устроена изнанка трилобита, что у него под корпусом. И теперь мы можем полюбоваться на карнавальный парад трилобитов, шествующих на своих двуветвистых ножках: и, как и положено на карнавалах, пройдут перед нами существа наистраннейшие. Одни гладкие, как яйцо, другие — колючие, как мины; мимо нас промаршируют гиганты и карлики; слепые и пучеглазые; плоские, как блин, и круглые, как булочки. Их тысячи видов. Их такое разнообразие, что некоторые называют трилобитов «жуками палеозоя», так как жуки невероятно многообразны в видовом отношении — у биологов дух захватывает от их числа. И при том мы не учли те виды, которые нам еще предстоит обнаружить в каменных толщах. В нашем параде участвуют только случайные представители из случайной выборки. И 300 млн. лет их истории придется уложить в несколько страниц. Иллюстрации намного лучше покажут то поразительное разнообразие форм, которого удалось достичь трилобитам. Давайте представим себе участников нашего парада в хронологическом — геологическом — порядке: от старшего к младшему Следующую главу я посвящу тому, каким образом трилобитам удалось стать столь многообразными; трилобиты же, описанные здесь, так или иначе станут персонажами следующих глав этой книги. Для меня все они близки, все родные. Первым выступает Olenellus (см. приложение рис. 10) — самый обычный из ранних кембрийских трилобитов (535 млн. лет). Его нашел в середине XIX в. пионер-палеонтолог Джеймс Холл родом из штата Нью-Йорк; после этого Olenellus стали находить повсюду до самой Шотландии. Хотя животное это чрезвычайно древнее, у него на длинной голове уже сидят выпуклые глаза. Голова шире туловища, и углы головного щита вытянуты в шипы. Туловище постепенно суживается к заднему концу, состоит из плоских кольцевых сегментов, кончики которых тоже оканчиваются шипами. Один из сегментов туловища, расположенный ближе к голове, крупнее остальных, так что плевральные шипы на нем выступают дальше других. Из осевой части ближе к хвосту поднимается еще один шип, очень длинный, а за ним сегменты становятся совсем маленькими, так что пигидий становится совсем миниатюрным. Его внешний вид наводит на мысли о примитивности. Так, у него отсутствуют лицевые швы, которые помогают успешно перелинять его более развитым родичам. Суживающаяся глабель четко разделена бороздами на сегменты, а впереди она вспучена, как шишак на щите. За Olenellus шагает исполин размером с хорошего омара. Это животное быстрое, оно бросается, перебирая ножками, за всякой мелочью, которую приметит своими блестящими глазами. Это Paradoxides (см. с. 256), который был уже представлен читателю как носитель забавного имени, вполне соответствующего его необычной внешности. Впервые, в начале XIX в., его нашли в Швеции, а сейчас находят чуть ли не везде. У него тоже много туловищных сегментов, но нет такого, который сильно бы выделялся по размеру. Устрашающе выглядят его щечные шипы: будто две выставленные назад сабли. Плевральные шипы у заднего конца животного вытянуты вдоль тела и выдаются даже дальше хвоста животного — что-то вроде вислых усов у злодеев в вестернах. Хвост, хотя и побольше хвоста Olenellus, но все равно ничего особенного. А вот бороздчатая глабель на голове так вздута, что выдается сильно кпереди, под ней, вероятно, размещался внушительный желудок — все приспособлено к тому, чтобы заглотить добычу побольше. По возрасту Paradoxides моложе Olenellus на 15 млн. лет, он происходит из среднего кембрия: можно сказать, все еще только начинается, a Paradoxides уже на высоте. Далее мы попадаем в кишащую толчею — трилобитов ли? Это крошечные живые горошинки размером всего в несколько миллиметров. Их команда, словно танцующие водяные блохи, пролетает мимо (скорее «протекает мимо»). Они такие маленькие, что придется сильно прищуриться, чтобы разглядеть, насколько они отличаются от своих кембрийских сородичей. Некоторые из них кажутся плотно свернутыми. С Paradoxides они настолько разнятся, насколько вообще можно представить, и не только по размеру; у этих животных туловищных колец всего ничего — только два точно подогнанных друг к другу сегмента с тупыми концами, будто вырезанные малюсеньким скальпелем. Голову от хвоста отличить нелегко: они сходного размера, и нет ни намека на глаза. Вот в каких маленьких слепых существ преобразился трилобит, ставший свидетелем несчастия, постигшего на вершине утеса мистера Найта. Эти странные крошки очень специализированные, очень сложно устроенные, но оказались настолько успешными, что при достатке планктона — пищи для них — позднекембрийские моря (505 млн. лет назад), должно быть, темнели от их числа. Их находят на всех континентах, в каждом камне подходящего возраста. Имя этим маленьким загадочным существам дали очень подходящее — Agnostus (в переводе — непознаваемые), а те, что роем проплывают в нашем параде, называются Agnostuspisiformis (см. приложение рис. 11), что дословно означает «непознаваемые горошинки». Родовое название им дал в 1822 г. Броньяр, мы вспоминали его на этих страницах как человека, который узнал трилобита в «плоской рыбе» из Лландейло. Я как-то раз имел дело с известняковой плитой из Швеции, состоявшей целиком из крошечных трилобитов агностид — камни выглядели как окаменевший гороховый суп, горошинка к горошинке. Чем дальше, тем интереснее.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно