|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Самая главная молекула. От структуры ДНК к биомедицине XXI века | Автор книги - Максим Франк-Каменецкий

Cтраница 9

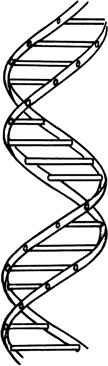

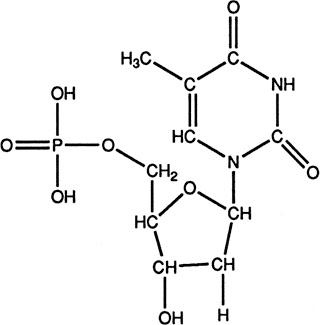

То, что специализированная клетка целого организма на самом деле знает, как устроен весь организм, было впервые продемонстрировано в конце 1950-х годов британским биологом Джоном Гёрдоном. Он брал ядро клетки из взрослой лягушки и, используя тончайшую микрохирургическую технику, пересаживал его в лягушачью икринку, в которой собственное ядро было убито ультрафиолетовым облучением. Из гибридной икринки вырастал нормальный головастик или даже лягушка – абсолютно идентичная той, чье клеточное ядро было взято. Природа сама иногда создает таких двойников. Это получается, когда после первого деления зиготы дочерние клетки не остаются вместе, а расходятся, и из каждой получается свой организм. Так рождаются однояйцовые, или идентичные, близнецы. У близнецов совершенно одинаковые молекулы ДНК, поэтому они так похожи. В самом конце прошлого века британским зоологам удалось применить методику Гёрдона к млекопитающим: началась эра клонирования. Первой методом клонирования была успешно получена овца по имени Долли, ставшая настоящей знаменитостью. ДНК для Долли была взята в виде клеточного ядра, изъятого из вымени некой овцы, которая не дожила до рождения своего двойника. Это ядро было пересажено в яйцеклетку, извлеченную из другой овцы, из которой (яйцеклетки) свое ядро было удалено. Затем такую гибридную клетку, несущую чужое ядро, поместили назад, откуда ее извлекли. В результате и родилась Долли, полная копия той овцы, которая поставила ДНК. Долли прожила шесть лет и скончалась. Тем временем были получены клоны многих других животных, и время от времени мир облетает новость о клонировании человека. Но пока ни одно из этих сверхсенсационных сообщений (о клонировании человека) не подтвердилось, да и исходили эти сообщения от явных шарлатанов. Так или иначе, успех опытов по клонированию не оставляет ни малейших сомнений в том, что ДНК ядра полностью определяет то, кто получится в ходе развития организма из одной-единственной клетки. Мы продолжим обсуждение клонирования и смежной темы репрограммирования клеток в главе 11. Как же устроена молекула ДНК, эта королева живой клетки? Она вовсе не простая веревочная лестница, как можно подумать, глядя на рис. 4. Эта лестница завита в правую спираль. Она напоминает штопор, но штопор двойной; такие редко, но встречаются. Каждая из нитей ДНК образует правую винтовую линию, точь-в-точь как на штопоре (рис. 8). Азотистые основания четырех типов, в последовательности которых и заключена генетическая информация, образуют как бы начинку этого штопорообразного кабеля. На поверхности кабеля располагается сахарофосфатный остов полимерных цепей, из которых состоит ДНК. Мономерные звенья, из которых строится ДНК, очень похожи на мономерные звенья РНК, химическое строение которых показано на рис. 6. Мы не будем поэтому снова рисовать все четыре нуклеотида, покажем только, как выглядит нуклеотид Т (рис. 9), который больше всего отличается от своего РНКового аналога – У. Отметим, что верхнее кольцо называется азотистым основанием, пятичленное кольцо – сахаром, а слева расположена фосфатная группа.

Рис. 8. ДНК – это веревочная лестница, завитая в правую спираль Каковы главные размеры ДНК? Диаметр двойной спирали 2 нм, расстояние между соседними парами оснований вдоль спирали – 0,34 нм. Полный оборот двойная спираль делает через 10 пар. Ну а длина? Длина зависит от того, какому организму ДНК принадлежит. ДНК простейших вирусов содержит всего несколько тысяч звеньев, бактерий – несколько миллионов, а высших – миллиарды. Если выстроить в одну линию все молекулы ДНК, заключенные лишь в одной клетке человека, то получится нить длиной около 2 м. Следовательно, длина этой нити в миллиард раз больше ее толщины. Чтобы лучше представить себе, что это значит, вообразите, будто ДНК на самом деле вдвое толще, чем на рис. 8, – около 4 см. Такой ДНК, взятой всего из одной клетки человека, можно было бы опоясать земной шар по экватору. В этом масштабе клеточное ядро имеет размеры стадиона, а человек – это уже земной шар.

Рис. 9. Тимидинмонофосфат – тиминовый нуклеотид. входящий в состав ДНК, Остальные три нуклеотида ДНК имеют сходное строение, только у каждого – свое азотистое основание (верхняя группировка). Эти три основания (аденин, гуанин и цитозин) одинаковы для ДНК и РНК (см. рис. 6). Правое верхнее кольцо – азотистое основание, нижнее пятичленное кольцо – сахар, левую группу РО, называют фосфатом Ясно, что одна из весьма серьезных проблем, особенно в многоклеточных организмах, где молекулы ДНК очень длинные, это укладка молекулы, чтобы она поместилась в клеточном ядре. Уложить-то ее надо так, чтобы ДНК была доступной по всей длине для белков, например для РНК-полимеразы, считывающей нужные гены. Другая проблема – репликация столь длинных молекул. Ведь после удвоения ДНК две комплементарные цепи, которые первоначально были многократно закручены одна относительно другой, должны оказаться разведенными. Это значит, что молекула должна прокрутиться вокруг своей оси миллионы раз, прежде чем закончится репликация. Из этого следует, что вопросы, порожденные работой Уотсона и Крика, отнюдь не ограничивались проблемой генетического кода и связанными с ней вещами. Эти вопросы порождали и сомнения. А верна ли модель Уотсона—Крика? Насколько надежен тот фундамент, на котором строятся все данные молекулярной биологии? Модель Уотсона—Крика была столь конкретна, столь детализирована, что прямо-таки дразнила своей уязвимостью. Достаточно было найти хотя бы один четкий факт, противоречащий ей, чтобы двойная спираль оказалась сброшенной с пьедестала. Это была задача для физиков, и они принялись за работу. Если каждая молекула ДНК действительно состоит из двух полимерных цепочек, рассуждали одни, и эти цепочки связаны друг с другом слабыми нековалентными силами, то они должны расходиться при нагревании раствора ДНК, что можно четко зафиксировать в опыте. Если азотистые основания в ДНК действительно образуют друг с другом водородные связи, рассуждали другие, то это можно проверить, измеряя спектры ДНК в инфракрасной области или исследуя скорость обмена обычного (легкого) водорода на тяжелый (дейтерий). Если внутри двойной спирали и впрямь запрятаны азотистые основания, рассуждали третьи, то можно выяснить, действуют ли на ДНК те вещества, которые способны реагировать только с этими, запрятанными группами. И эти, и многие другие опыты были поставлены. К концу 1950-х годов стало ясно – модель выдержала первое испытание. Попытки опровергнуть ее терпели неудачу одна за другой. Она похожа на оконное стекло

Физики занялись изучением ДНК не только потому, что понимали важность проверки всех деталей ее структуры. Молекула ДНК привлекла их внимание и сама по себе.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно