|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Самая главная молекула. От структуры ДНК к биомедицине XXI века | Автор книги - Максим Франк-Каменецкий

Cтраница 30

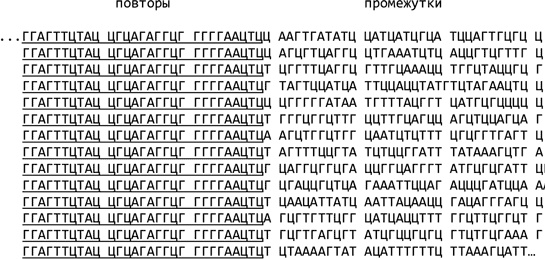

Нет, с опытом Лурии и Дельбрюка все в порядке, и в таких опытах действительно наблюдается спонтанное возникновение мутантов, устойчивых к фагу, и ни в одном из тысяч экспериментов такого рода не наблюдалось явление приобретенного иммунитета. Просто принцип или—или (или мутация – или иммунитет) не работает в биологии именно потому, что живая природа – это продукт эволюции в течение невообразимо длинного отрезка времени в 3,5 миллиарда лет. В биологии почти всегда оказывается, что справедлив принцип и—и, т. е. в нашем случае и мутации – и иммунитет. Иными словами, в науке о живой природе нет правил без исключений, нет строгих и незыблемых законов, как в физике, науке о неживой природе. У биологов не должно быть убеждений, за которые они были бы готовы пойти на костер: сгорят все, некому будет работать. Мне известен только один закон живой природы, который не имеет исключений: у всех живых организмов генетическая информация содержится в форме двойной спирали ДНК. (Вирусы не в счет: они не способны к автономному существованию, помимо живой клетки.) То, что этот закон не знает исключений, означает, что жизнь на планете Земля возникла только один раз и все живые существа произошли от этой клетки-прародительницы. Но я не готов пойти на костер за это свое убеждение, потому что нет никакого запрета с точки зрения незыблемых законов физики, чтобы «самой главной молекулой» была не ДНК, а, скажем, РНК, что, по-видимому, и имело место на самых ранних этапах возникновения жизни, в эпоху РНКового мира. Более того, у меня нет сомнений, что рано или поздно человеку удастся создать полностью искусственную жизнь и в этих искусственных клетках носителем генетической информации будет не ДНК, а нечто другое, может быть, та же РНК. Почему же опыт Лурии и Дельбрюка был воспринят не тем, чем он был: свидетельством важной роли случайных мутаций у бактерий в приобретении устойчивости к заражению фагами? Почему этот опыт был воспринят генетическим сообществом гораздо шире: как окончательное доказательство того, что наследование благоприобретенных признаков невозможно – нигде и никогда? Скорее всего, здесь сыграли роль не столько научные, сколько политические мотивы. Мировое генетическое сообщество с ужасом наблюдало в течение ряда лет, как русская генетическая школа, едва ли не самая сильная в мире, систематически истреблялась самыми жестокими методами сталинским режимом, который поднял на щит шарлатана Трофима Лысенко, исповедовавшего ламаркизм в его самой вульгарной форме. Особенно остро генетическое сообщество восприняло исчезновение одного из самых уважаемых своих членов – Николая Вавилова, даже еще не зная о его ужасной участи. Конечно, масло в огонь подлила печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ 1948 года, где генетика подверглась полному разгрому. А затем еще началась открыто антисемитская кампания «борьбы с космополитизмом». Насколько генетики всего мира были вовлечены в эти события, можно судить по тому, что, когда в 1949 году в журнале «Огонек» была опубликована чудовищная статья под названием «Мухолюбы-человеконенавистники», обвинившая генетику и генетиков во всех смертных грехах, английский перевод этой статьи был сразу же опубликован в ведущем международном научном журнале по генетике Journal of Heredity. Так что неудивительно, что в 1940-е годы и позднее ламаркизм стал вызывать у генетиков всего цивилизованного мира самые ужасные ассоциации. Не могло быть более страшного оскорбления в адрес биолога, чем назвать его ламаркистом или, боже упаси, лысенковцем. Но вернемся к приобретенному иммунитету у бактерий. Как же его удалось обнаружить? Это открытие – прямое следствие успехов в области секвенирования геномов. Первые 10 лет после того, как Фредерик Сенгер изобрел свой метод секвенирования ДНК, дело продвигалось очень медленно. Как уже отмечалось в главе 5, всерьез эра секвенирования геномов началась после изобретения метода ПЦР в середине 1980-х годов, позволившего получать неограниченное количество копий выбранного исследователем участка ДНК (см. главу 10), и после широкого развития Интернета. К концу 1980-х годов даже геном кишечной палочки не был еще расшифрован и исследователи секвенировали отдельные участки этого генома. В 1987–1989 годах группа японских ученых из университета Осаки во главе с Атсуо Наката сообщила в специализированном микробиологическом журнале об обнаружении очень странного участка в геноме кишечной палочки. Он состоял из повторяющейся 14 раз идентичной последовательности из 29 нуклеотидов, причем эти повторы были отделены друг от друга промежуточными последовательностями из 32–33 нуклеотидов, не имеющими между собой ничего общего (рис. 24). Авторы не высказали никакой гипотезы, что бы это могло значить, и их статьи не привлекли ничьего внимания. Спустя более 10 лет этими странными повторами заинтересовался испанский микробиолог Франциско Мохика. К началу 2000-х годов геномная база данных пополнилась множеством геномов бактерий и их вирусов. Мохика с соавторами обнаружил, что очень у многих бактерий наблюдаются участки, похожие на те, что были впервые описаны Накатой. Они получили длинное и неуклюжее название, которое сокращается как КРИСПР. Но самое главное, Мохика сравнил последовательности неповторяющихся промежутков между повторами с последовательностью различных вирусов и плазмид и обнаружил, что часто последовательности промежутков заимствованы из последовательностей ДНК фагов или плазмид, как раз тех, которые паразитируют на данной бактерии. При этом фаги, чьи участки перенесены в виде промежутков в кассету КРИСПР, не могут заражать бактерию. В своей статье 2005 года Мохика впервые предположил, что кассеты КРИСПР как-то связаны с иммунитетом у бактерий против чужой ДНК.

Рис. 24. Повторы, обнаруженные Атсуо Накатой с сотрудниками в геноме кишечной палочки. Ясно видно, что последовательность из 29 нуклеотидов (подчеркнуто) строго повторяется 14 раз, в то время как между промежуточными последовательностями, содержащими от 32 до 33 нуклеотидов, нет ничего общего Это было поворотным моментом. К изучению системы КРИСПР подключился крупнейший американский биоинформатик российского происхождения Евгений Кунин, который углубил и расширил анализ последовательностей. Были выявлены кодирующие белки гены, участвующие в КРИСПР, получившие название «кас». Большой вклад в изучение проблемы внес российско-американский микробиолог Константин Северинов. Затем подоспели молекулярные биологи, которые довольно быстро разобрались в деталях того, как осуществляется иммунная реакция. А происходит следующее (рис. 25). Вся кассета КРИСПР транскрибируется. Получившаяся РНК нарезается на куски, каждый из которых содержит один повтор и один промежуток. Такая небольшая молекула РНК, содержащая около 60 нуклеотидов, обозначается как крРНК. Ген кас экспрессирует кас-белок, который связывается с крРНК и начинает внимательно обследовать двунитевую ДНК в клетке. Белок локально раскрывает двойную спираль и примеряет к раскрытому участку крРНК. Когда происходит комплементарная гибридизация между крРНК и одной из цепей ДНК, кас-белок режет обе цепи ДНК, создавая двунитевой разрыв двойной спирали. Такой разрыв ведет к деградации ДНК в бактериальной клетке. Вторгшаяся в клетку плазмидная или фаговая ДНК обезврежена.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно