|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эволюция. Триумф идеи | Автор книги - Карл Циммер

Cтраница 94

Раньше специалисты по высшей нервной деятельности считали, что само по себе общественное сознание не представляет собой ничего особенного. Они считали, что мозг — это универсальная система обработки информации, которая решает любую поставленную задачу — социальную, физическую или любую другую — одними и теми же средствами. Но данные свидетельствуют о том, что работа мозга не универсальна. Судя по всему, это модульная система — совокупность нейронных сетей различной структуры, каждая из которых настроена на решение определенных задач.

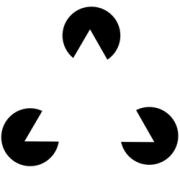

Наш мозг содержит множество модулей для выполнения специализированных ментальных задач. К примеру, мозг сам дополняет видимые образы и делает из них цельное изображение. Эта оптическая иллюзия наглядно демонстрирует результат работы нейронов, дополняющих и завершающих контуры видимых предметов. Чтобы представить себе, как работают подобные модули, взгляните на рисунок. Картинка представляет собой три кружка с вырезанными секторами, но вы видите на ней треугольник. Дело в том, что в зрительном центре вашего мозга имеется модуль, задача которого — различать контуры объектов, даже если эти контуры видны не полностью. Именно этот модуль позволяет вашему мозгу выделить объект в поле вроде бы беспорядочных линий. Сигналы, идущие от глаз человека к мозгу, обрабатываются множеством различных модулей, у каждого из которых своя задача, — а затем мозг объединяет все результаты воедино и строит на их базе трехмерное изображение мира, которое, собственно, мы и воспринимаем. Чтобы научиться использовать зрительные модули, не нужно ходить в школу; по существу, они формируются еще на стадии зародыша и созревают, когда человек рождается и начинает пользоваться глазами. Многие биологи считают, что эти модули представляют собой адаптационные приспособления и созданы естественным отбором, — что это такие же четкие отличительные признаки человека, как хобот у слона или клюв у птицы. А возникли они как средство решения задач, с которыми регулярно сталкивались наши предки. Скорее всего, зрительные модули сформировались у наших отдаленных предков-приматов при попытках распознать издалека свои любимые плоды или не заблудиться в лесу. Вместо того чтобы 60 раз в секунду заново строить полную картину окружающего мира, мозг приспособился использовать модули и извлекать из потока зрительной информации только по-настоящему важные куски. Если известно, что видим мы при помощи специальных нейронных модулей, то, может быть, мы пользуемся модулями и при восприятии окружающего общества. Психолог из Кембриджского университета Саймон Бэрон-Коэн, изучая людей с различными мозговыми расстройствами, сумел выделить некоторые модули социального интеллекта. Одна группа его пациентов страдает так называемым синдромом Уильямса. Эти люди имеют IQ от 50 до 70, иногда плохо различают право и лево и не могут складывать числа. Тем не менее люди с синдромом Уильямса нередко оказываются талантливыми музыкантами и ненасытными читателями. Они очень общительны и отличаются эмпатией. Пытаясь разобраться в социальных способностях людей с синдромом Уильямса, Бэрон-Коэн придумал специальный тест. Он отобрал в журналах фотографии особенно выразительных лиц и вырезал из них полоски с глазами. Он показывал эти полоски участникам эксперимента и просил определить по глазам, какие эмоции испытывает человек на картинке. Ответы людей с синдромом Уильямса полностью совпали с ответами контрольной группы здоровых взрослых людей. Может быть, структура мозга у пациентов с синдромом Уильямса и нарушена, но способности заглянуть человеку в душу они не утратили. Тот же эксперимент с детьми-аутистами принес Бэрон-Коэну противоположные результаты. Аутизм не означает автоматически низкого IQ; случается, что аутисты обладают блестящим интеллектом. Но все они стабильно испытывают трудности с усвоением действующих в обществе правил и плохо понимают, что думают и чувствуют другие люди. Никому из аутичных подопечных Бэрона-Коэна не удалось определить чувства и настроение человека по картинкам с глазами. Что-то в структуре мозга не позволяет таким людям ставить себя на место других. Не исключено, что работа Бэрона-Коэна продемонстрировала нам контуры модулей, ответственных за социальный интеллект. При повреждении этих модулей — к примеру, у аутистов, — остальные формы интеллекта могут сохраниться в полном объеме. А люди с синдромом Уильямса наглядно демонстрируют, что мозговые нарушения могут затрагивать некоторые формы интеллекта и не влиять при этом на социальные способности. Возможно, одним из важнейших факторов возвышения рода человеческого, помимо эволюции приматов в целом, стала эволюция социального интеллекта. Об этом свидетельствует масса мозга различных приматов. Робин Данбар, психолог из Ливерпульского университета, провел сравнительный анализ размеров мозга, в особенности коры — самого внешнего слоя мозга, где осуществляется высшая умственная деятельность. У некоторых приматов — к примеру, у лемуров, — неокортекс относительно невелик в сравнении с массой тела. У других — к примеру, у шимпанзе и павианов — наоборот. Данбар выявил поразительную закономерность: размеры неокортекса у приматов тесно связаны со средним размером группы у этого вида. Чем больше группа, тем больше неокортекс. Жизнь в большой группе, решил Данбар, предъявляет серьезные требования к социальному интеллекту особи. Такие приматы должны отслеживать свои отношения с другими членами группы, помнить друзей и обидчиков, узнавать родственников и знакомых. В этих видах естественный отбор поддерживает мутации, связанные с увеличением неокортекса и повышением его производительности, — ведь такие мутации дают приматам возможность развивать социальный интеллект. Неудивительно, что приматы с большим неокортексом чаще обманывают своих сородичей, чем представители других видов. Если мы, люди, подчиняемся тем же правилам, что и высшие приматы, — а это разумное предположение, потому что мы с вами тоже приматы, — то вывод однозначен: в развитии нашего необычайно большого мозга решающую роль сыграла эволюция социального интеллекта. Эволюция модели сознания Древнейшие гоминиды были очень похожи на шимпанзе. Похожи во всех отношениях — строением тела, тем, в каких местах они предпочитали селиться, даже размером мозга. Вероятно, их общественная жизнь тоже очень напоминала общественную жизнь современных шимпанзе и требовала сравнимого социального интеллекта. Ученые пытаются понять, так ли это, и определить, насколько шимпанзе понимают своих сородичей. Происходит ли их макиавеллиева хитрость от понимания того, что другие шимпанзе тоже обладают сознанием, точно таким же, как их собственное? Способны ли шимпанзе это понять? Есть ли у них то, что психологи назвали бы «моделью сознания» [13]? Исследования шимпанзе показывают, что если такая модель у шимпанзе и есть, то находится она в зачаточном состоянии. Они знают, к примеру, что могут и чего не могут видеть их сородичи, другие шимпанзе группы. Гарвардский приматолог Брайан Хэйр с коллегами сумел показать это при помощи серии экспериментов с доминантными и подчиненными шимпанзе одной группы. Всякий раз, когда шимпанзе конфликтуют из-за пищи, побеждают доминантные особи. В экспериментах Хэйра в клетку с разных сторон одновременно запускали двух самок шимпанзе — доминантную и подчиненную. В клетке при этом лежали два банана или других фрукта, причем подчиненная самка могла понять, что доминантная видит только один из них (с ее стороны второй был заслонен куском пластиковой трубы). Подчиненная самка видела это и решительно направлялась к скрытому от второй самки плоду, не желая вступать в конфронтацию с доминантной особью из-за плода, видимого обеим.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно