|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 71

Последняя видоспецифическая человеческая черта, которую хотелось бы упомянуть, – короткие раздвоенные и сильно наклонные остистые отростки шейных позвонков. У обезьян и неандертальцев они мощные, длинные, с монолитными верхушками и направлены почти строго назад. При большой массе головы – с тяжелыми челюстями и жевательными мышцами, крупными зубами, толстыми костями черепа – мощная шейная мускулатура обезьян и неандертальцев, крепящаяся к остистым отросткам, разрывала бы эти отростки пополам, будь они такими же, как у современного человека. У человека же голова легкая, даром что мозгов много, а потому отростки могут сохранять в некоторой степени свою первичную эмбриональную раздвоенность. Прогрессивность данной черты сомнительна: куда она ведет, кроме так называемого “перелома землекопа”? Кстати, о землекопах… Часть шейной и спинной мускулатуры крепится к остистым отросткам шейных позвонков. Например, там кончается полуостистая мышца шеи, распрямляющая верхнюю часть спины. Когда человек много и усиленно разгибается, скажем копая яму для фундамента или ставя мировой рекорд в угольном забое, мышцы перенапрягаются и – хрусть, пополам! – могут даже оторвать дугу или остистый отросток позвонка (Knüsel et al., 1996). Хорошо еще, если спинной мозг при этом не страдает. Конечно, после такого приходится отлеживаться, но диггерская профессия зовет, чары кирки и лопаты непреодолимы: после пары недель лечения человек отправляется обратно в шахту – до следующего стахановского успеха и нового перелома. Такова цена грацилизации. Читатель, отправляясь на дачу копать картошку, вспомни о судьбах предшественников и давай отдых спинным мышцам! Как упоминалось в начале этой главы, прогрессивными стоит считать признаки, открывающие новые перспективы эволюции. У человека же видоспецифические признаки либо являются генерализованными, а стало быть примитивными, либо специализированными. Истинно прогрессивным можно считать лишь позднее зарастание швов черепа. Совершенно закономерно это выражается в том факте, что видовое разнообразие гоминид никогда не было слишком значительным, а со времен австралопитеков всегда только уменьшалось. Сниженное видовое разнообразие – первый признак ограниченности перспектив эволюции. У человека же оно снижено до предела – даже у шимпанзе больше видов, хотя они частенько поминаются как реликтовые и тупиковые! Настоящая глава, конечно, не призвана развить у читателей чувство неполноценности, но имеет целью вызвать некоторую задумчивость и, возможно, побудить несколько объективнее относиться к морфологическим и эволюционным фактам. Мир глазами руконожки

Часть седьмая, немножко хулиганская, продолжающая линию части шестой, рассказывающая об изобилии вершин, о том, почему руконожка прогрессивней долгопята, долгопят – гориллы, а горилла – руконожки Часто эволюция живого мира излагается в виде пресловутой “лестницы существ” или же дерева с человеком на вершине. То есть, скажем, был Великий Предок пургаториус, потом линия-ствол все более и более продвинутых обезьян, по ходу которой ответвлялись боковые второ– и третьестепенные ветки всяких тупай, шерстокрылов, лемуров, широконосых, мартышковых, гиббонов, орангутанов, горилл и шимпанзе. Генеральная же линия включала, скажем, афарского австралопитека, а прямым итогом – аки звездой на новогодней елке – был-таки человек. На самом деле с точки зрения любого вида картина была иной. Ведь у любого примата (и даже вообще любого живого существа) была своя неповторимая родословная, сложились свои уникальные особенности; каждый является вершиной эволюции. В реальности картина эволюции представляет собой не дерево с ветвями, а бесчисленный лес параллельных стволов, тем не менее выходящих друг из друга. Нарисовать такой лес сложновато, но можно, по крайней мере, попробовать встать на точку зрения других живых существ. Как тогда будет выглядеть эволюция? Глава 23

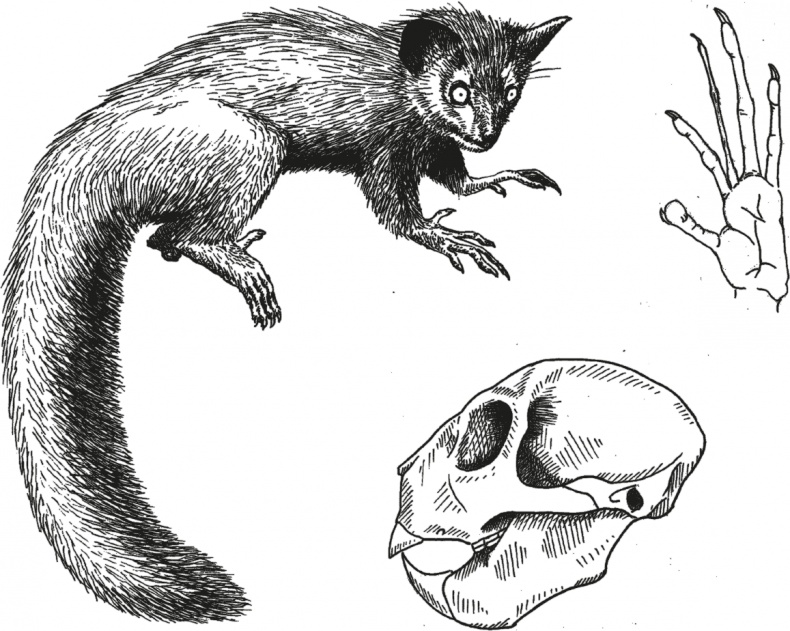

Мир глазами руконожки Несомненно, венцом эволюции живого мира является мадагаскарская руконожка ай-ай Daubentonia madagascariensis. Эволюция приматов (руконожкогенез) представляется так: около 65 млн лет назад жил Великий Предок пургаториус, далее от генеральной линии ответвлялись всякие малозначимые боковые ветви наподобие лемуров, широконосых и узконосых обезьян (внутри коих на общем фоне и не различишь человека), а через промежуточные звенья вроде Plesiopithecus teras эволюция достигла своего апогея – руконожки. Да и как можно думать иначе? Это же очевидно! Взгляните на руконожку: ни у кого среди приматов нет столь уникального черепа, никто не обладает такими пальцами и хвостом. Передние резцы огромные и растут непрерывно. Клыки вовсе исчезли (тут руконожка давно и навсегда обогнала гоминид, столь гордящихся редуцированными клыками; “не выступающие за линию других зубов” – вот уж смешная формулировка, то ли дело, когда клыков вообще нет!), а на их месте зияет огромная диастема. Столь замечательная зубная система является лишь одним из элементов хитрой пищевой адаптации. Ночью руконожка идет по джунглям и простукивает трухлявые стволы чрезвычайно длинным и тонким средним пальцем кисти. При этом она внимательно прислушивается своими огромными ушами к эху, отдающемуся в ходах, прогрызенных личинками насекомых; подобной эхолокации нет ни у одного примата. Запеленговав личинку, ай-ай прогрызает дырочку своими замечательными резцами, а все тем же длинным пальцем выковыривает добычу из коряги. Кстати, сложность добывания пищи, видимо, сказалась и на развитии нервной системы: относительный размер мозга у руконожки – один из самых больших среди полуобезьян. Хотя особой гениальности за ней пока не замечено, но много ли мы вообще знаем об этом уникальном существе?..

Рис. 22. Руконожка, ее кисть и череп. Специализации руконожки столь значительны, что первоначально ее вообще описали как грызуна. Потом долгое время она числилась в лемурах, но скорее по географической логике: всем известно, что на Мадагаскаре живут одни лемуры, стало быть, ай-ай тоже лемур. Но более объективно выделение руконожки в качестве самостоятельного инфраотряда. Прочие приматы однообразны и безыдейны на ее фоне. Руконожки могут гордиться еще одним достижением: они до сих пор живы. Где апатемииды и Chiromyoides, имевшие такие же адаптации? Вымерли! Эти конкуренты обойдены в честной борьбе. Однако ж есть еще скрытая угроза в виде новогвинейских полосатых поссумов Dactylopsila: вдруг переплывут Индийский океан и захватят Мадагаскар? Но гораздо опаснее истинные враги прогресса, не дающие самим руконожкам захватить мир, – коварные дятлы. Не дай бог их черно-белые эскадрильи вторгнутся на чудный остров веерных пальм, тогда руконожкам может прийти конец… Глава 24

Мир глазами шерстокрыла Руконожка замечательна, но можно взглянуть на ту же картину и иначе. С точки зрения шерстокрылов – филиппинского Cynocephalus volans и малайского Galeopterus variegatus, именно они венец эволюции. Дело было так: Великий Предок пургаториус дал генеральную линию, от которой, конечно, ответвлялись какие-то тупайи, лемуры и обезьяны, но все они в своем убожестве сливаются в неразличимую серую массу. На самом деле эволюция (шерстокрылогенез) через ряд промежуточных звеньев типа Ignacius graybullianus пришла к совершенству в лице шерстокрылов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно