|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 59

Как и для всех прочих плацентарных, корни кондиляртр теряются в густом тумане границы мела и палеоцена; в качестве предков назывались желестиды Zhelestidae – мелкие зверьки позднего мела Средней Азии, Европы и Северной Америки, – но родство этих групп поставлено под основательное сомнение (Archibald et Averianov, 2012; Wible et al., 2007). Сами кондиляртры с наибольшей вероятностью являются сборной группой, но известные черты ее представителей столь плохо различимы, что практически невозможно адекватно разделить ее на части (Wible et al., 2007). Среди кондиляртр можно найти формы, весьма напоминающие приматов: их зубы тоже имеют притупленные бугорки, более-менее прямоугольную форму коронок и прочие тонкости, схожие с признаками нашего отряда. Неспроста статус некоторых животных долгое время оставался или до сих пор остается под вопросом: кондиляртры это или приматы? Примером могут служить Decoredon anhuiensis из палеоцена Китая, Hyopsodus и Promioclaenus из палеоцена и эоцена Северной Америки. Первоначально кондиляртры были стопоходящими всеядными животными, причем в диете немалую роль играли плоды и листья – как и у приматов, а сами они могли лазать по деревьям. Неудивительно, что некоторые тенденции эволюции самых ранних – нижне– и среднепалеоценовых – представителей группы весьма напоминали эволюцию приматов. Например, бугорки на молярах тоже стали понижаться, зубы стали закругляться и вытягиваться. Однако в дальнейшем кондиляртры пошли большей частью по пути приспособления к наземному бегу и питанию жесткой растительной пищей, дав в числе прочих парно– и непарнокопытных Artiodactyla и Perissodactyla. Посему морда их стала удлиняться, а не укорачиваться, как это было у приматов, жевательные зубы резко увеличились, выросло и число бугорков на них, конечности стали менее гибкими и полупальцеходящими, а первый палец не только не получил тенденции к противопоставлению, но вообще стал редуцироваться, вместе с пятым. Когти преобразовались не в ногти, а в копыта. Предполагалось, что некоторые примитивнейшие копытные с когтями на пальцах – эоценовые североамериканские агриохериды Agriochoeridae – могли даже лазать по деревьям, хотя вряд ли очень ловко, так что конкуренции на этом поприще с уже существовавшими тогда приматами они, конечно, выдержать не могли. Показательно, что древнейшие копытные отличались примитивным строением черепа и зубов, но имели довольно специализированные конечности. Учитывая, что большую часть сведений о древних млекопитающих мы извлекаем из зубов, этот факт заставляет задуматься.

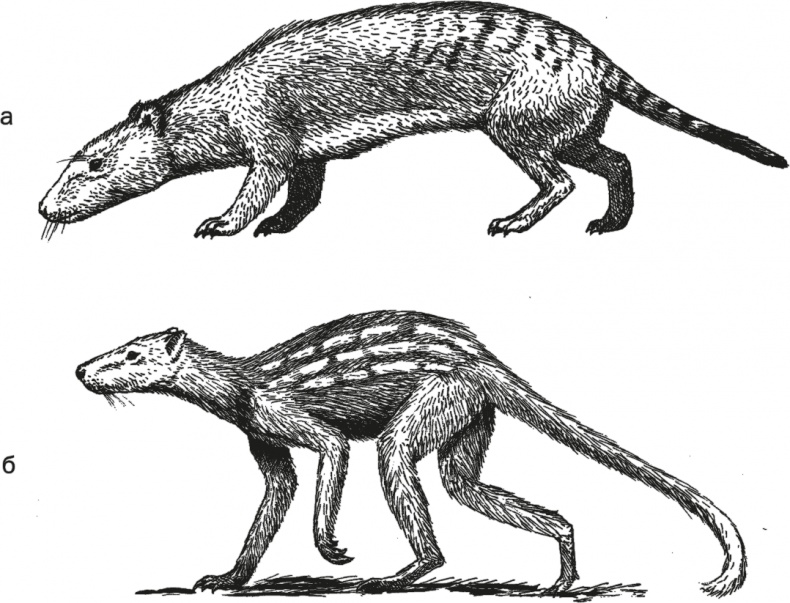

Рис. 19. Кондиляртры Hyopsodus (а) и Chriacus (б). Одним из “звоночков”, которые могли определить будущую судьбу кондиляртр, является приспособленность самых ранних представителей не просто к жизни на земле, но к рытью. Хорошим примером может служить род Chriacus, разные виды которого жили в Северной Америке на протяжении всего палеоцена и в начале эоцена. Chriacus имел гибкие конечности с пятью пальцами, увенчанными когтями; он мог бегать, лазать по деревьям, ел все подряд – фрукты, насекомых, мелких животных; его нижние резцы даже приобрели вид “зубной щетки” для чистки шерсти – как у лемуров. Но его передние конечности явно предназначены иногда копать – и этим кондиляртры отличаются от приматов. Кондиляртры были универсальнее, приматы – специализированнее, а потому первые не смогли вытеснить последних на деревьях, а последние не могли спуститься на землю. Некоторые кондиляртры довольно долго вели соревнование с приматоморфами за жизнь на деревьях: белкоподобные гиопсодонтиды Hyopsodontidae появились на границе палеоцена и эоцена – тогда же, когда настоящие приматы и грызуны. Те, другие и третьи были очень схожи экологически и, следовательно, имели массу параллелей в морфологии. Однако приматы и грызуны имели более длинную историю становления древесности, а землю уже захватили потомки кондиляртр, так что гиопсодонтидам не оставалось ничего, кроме вымирания (хотя поначалу они, как всякие малоспециализированные формы, были крайне многочисленны и часто представляют большинство млекопитающих в местонахождениях). Большинство потомков кондиляртр стали специализированными растительноядными копытными животными, однако некоторые и после имели шанс вступить на “приматный путь”. К примеру, среди пантодонтов Pantodonta монгольская нижнеэоценовая Archaeolambda planicanina, насколько можно судить по ее зубам, была всеядно-насекомоядной, приматы тогда в Монголии почти отсутствовали (достоверно известен лишь один вид Altanius orlovi), так что некоторые пантодонты могли занимать их экологическую нишу; впрочем, вряд ли археолямбда была очень похожа на приматов, учитывая внешний вид других пантодонтов. Но пантодонты не смогли превзойти даже представителей южноамериканской фауны, известных своей низкой конкурентоспособностью, – в раннем палеоцене Южной Америки жил пантодонт Alcidedorbignya inopinata, а в последующем эта группа там исчезла. (Одновременно сей факт говорит о наличии хотя бы ограниченной связи между материками в раннем палеоцене, так что теоретически приматоморфы могли заселиться в Южную Америку уже тогда; а может, и заселились, но после исчезли? Вдруг новейшие изыскания откроют нам южноамериканских палеоценовых плезиадапиформов?) Как выглядели и жили некоторые ранние растительноядные, можно представить, наблюдая современных даманов Hyracoidea, хотя современные даманы, без сомнения, достаточно специализированы и не могут считаться “живыми ископаемыми”. Часть их признаков отдаленно напоминает вариант приматов, например стопо– или полустопохождение, плоские ногти на пальцах (коготь сохраняется на первом пальце задней ноги – точь-в-точь как у лемуров), способность лазить по деревьям (впрочем, за счет влажности подушечек пальцев, а не их хватательной способности). Однако все же подавляющая часть их черт явно сближается с более крупными растительноядными; явного родства с приматами у даманов, конечно, нет. Переход к растительноядности независимо повторили несколько групп млекопитающих. Например, ранние среднепалеоценовые диноцераты Dinocerata были похожи на ранних кондиляртр и креодонтов, но скоро превратились в огромных носорогоподобных зверей с рогами и копытами. Такая же судьба ожидала и многих других зверей. Эволюция их совершалась, как правило, очень быстро, даже самые ранние представители уже имеют все главные признаки своей группы. Впрочем, некоторые смогли сохранить некоторые первоначальные черты вплоть до современности. Хорошим примером могут служить свиньи Suina. Свинообразными были самые первые парнокопытные. Их примитивные зубы – низкокоронковые бугорчатые – во многом напоминают, с одной стороны, зубы приматов, с другой – сохраняют общий план у современных свиней. В немалой степени этому способствует, конечно, всеядный характер питания. Масса примитивных признаков, кстати, сохраняется у них и в строении конечностей. Фактически свиней можно рассматривать как эволюционно очень продвинутый экологический аналог наземных приматов (наше далекое будущее?). Все наземные растительноядные невыгодно отличаются от приматов низким интеллектом и упрощенно-механизированными конечностями, движущимися лишь в одной продольной плоскости и потерявшими всякие шансы стать хватательными. Низкокалорийность растительной пищи приводит к усложнению и специализации пищеварительной системы, оттягивающей на себя энергетические и эволюционные акценты. С другой стороны, корневища, трава и листья не прячутся, не убегают и активно не сопротивляются. Добыть их несложно, а цвет почти всегда зеленый, что не способствует развитию цветного зрения. Все это в совокупности приводит к малой интеллектуальности копытных, вошедшей в массу поговорок и ругательств.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно