|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 53

Многие исследователи считают, что именно с появлением бабушек (дедушки тоже, конечно, были, но вероятность их выживания была намного меньше, чем у бабушек) связано бурное развитие культур верхнего палеолита, появление искусства, мифологии, даже окончательное формирование языка и в целом – успех именно сапиенсов в освоении Ойкумены. Да здравствуют бабушки! Эпилог

Конец цепи или продолжение истории? Предки человека прошли долгий и хитрый эволюционный путь. Эволюция – не мудрая тетя с задумчивым взглядом и благими целями, а отбор – не злобный дядька с охряпником наперевес. Это статистические процессы дифференцированного воспроизводства генов в определенных условиях среды. Человек собран большей частью вовсе не из человеческих частей. В нашем теле переплелись элементы, возникавшие для сиюминутных нужд выживания всех предков – от первых клеток до собственно людей: бактериальные митохондрии и рыбьи жабры, амнион рептилий и лапки пургаториуса. Органы зачастую возникали вовсе не для того, для чего мы используем их теперь. Мы берем яблоко производными плавниковых складок, откусываем отвердениями кожи – запасниками кальция, фосфора и фтора, слышим и жуем жабрами, дышим частью пищеварительной системы, а думаем об этом переразвитым обонятельным анализатором. Условия для этого обеспечили девонская жара и пермские холода, отсутствие нормальных корней в девоне и появление их в карбоне, деревья и плоды, ракоскорпионы и динозавры, термиты и пчелы, лошади и носороги. Уберите элемент – получится ли картина? Или она окажется совсем иной? Потерь на этом пути было не меньше, чем приобретений. Где отличное обоняние предков, где ближний ультрафиолет, где наш хвост? Было бы нам лучше с ними? Или это был бы уже не совсем человек? Будет ли продолжение истории? Для этого надо не уничтожить свою планету, свою среду обитания. Пока человек не очень преуспел в созидании, а пора бы. Хочется верить, что книга эволюции человека не закончилась, что впереди еще много занимательных страниц, что кто-то в будущем сможет написать на них: “Неокортекс, двуногость и живорождение, как это ни странно, были свойственны нашим примитивным предкам, но именно благодаря им…” Корни разума

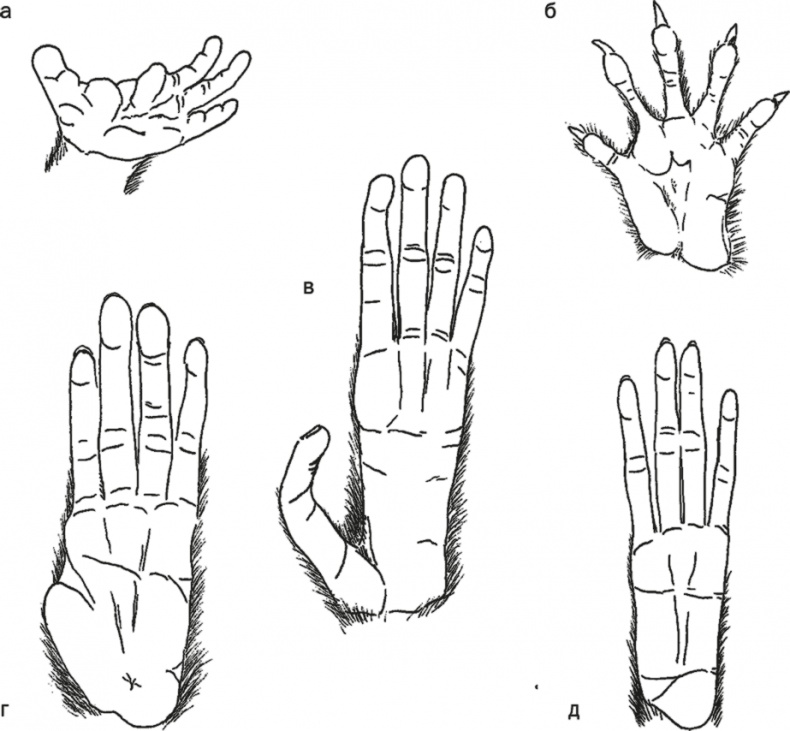

Часть четвертая, совсем короткая, но очень важная, рассказывающая о том, как набраться ума-разума, в некотором роде подводящая итог части третьей и необходимая для постижения части пятой Что сделало приматов приматами? Какое уникальное сочетание признаков стало достаточным для появления разума? Как это ни странно, крайне сложно выявить признаки, однозначно свойственные всем приматам и одновременно отличающие их от других отрядов. Однако не все безнадежно. Принципиальными экологическими особенностями первых приматов, необходимыми для появления человека, представляются: дневной образ жизни, древесность, прыгание по тонким ветвям, всеядность с преобладанием фруктоядности, малое количество детенышей и большая продолжительность жизни. Дневной образ жизни был, вероятно, свойствен древнейшим предкам приматов, по крайней мере, многие тупайи активны именно днем, а некоторые плезиадапиформы имели маленькие глазницы. Таким образом приматы могли избежать конкуренции с большинством млекопитающих, ведь те-то были как раз ночными. Это же выводило приматов из-под гнета большинства хищников, ориентировавшихся на серое большинство, мельтешащее по ночам. Днем проще общаться, это способствует социальности. На свету удобно пользоваться зрением, сохраняется и развивается цветное зрение. Очевидно, что одной из важнейших черт приматов является их древесность. Однако давно было замечено, что приматы обладают массой особенностей, отсутствующих у других древесных животных. Жизнь на деревьях позволила сохранить и развить хватательные способности кисти, ее пятипалость и способствовала совершенствованию осязания. Хотя некоторые приматы – потто, галаго, паукообразные обезьяны, игрунки, колобусы, гиббоны – в итоге приобрели крайне специализированные формы кисти, у большинства видов во все времена сохранялись умеренные ее пропорции и противопоставление большого пальца. Хватательная же функция кисти, в свою очередь, позволяет использовать ее для манипуляции пищей, что опять же должно быть обеспечено развитием мозга.

Рис. 17. Кисти разных приматов: потто (а), игрунки (б), гиббона (в), колобуса (г), коаты (д). Древесность бывает разная. Приматы в большинстве своем передвигаются по деревьям быстро, в основном прыжками, причем способны бегать по тонким ветвям и даже их кончикам (Orkin et Pontzer, 2011). Резвые скачки в сложном мире качающихся веток должны иметь мощное обеспечение в виде большого мозга. Конечно, на каждую стройную концепцию есть свои белки, не знающие о необходимости цефализации, но тенденция тем не менее очевидна. Секрет не слишком мозговитых белок в том, что они передвигаются в основном вдоль стволов и толстых веток. С дерева на дерево эти зверьки предпочитают перебираться или по почти соприкасающимся толстым ветвям, или по земле, а длинные прыжки с тонких веток на другие тонкие ветки совершают крайне редко. Даже летяги прыгают со ствола на ствол, большая прицельность при этом не нужна. Но и среди белок есть свои исключения. Восточная серая белка Sciurus carolinensis способна, в отличие от прочих родственников, кормиться на кончиках тонких веток без адаптаций, свойственных приматам. Кроме того, есть тупайи, поссумы и хамелеоны, тоже кормящиеся на кончиках тонких веток, но не обладающие великим интеллектом, ногтями и бинокулярностью (хотя все они не прыгают подобно приматам). Таким образом, жизнь на кончиках веток могла быть важнейшим фактором эволюции приматов только при условии отсутствия приспособлений к другим способам добывания пищи (Orkin et Pontzer, 2011) – вывод замечательный, учитывая столь часто постулируемую экологическую и этологическую пластичность приматов! Для лихих прыжков необходима отличная координация, ее обеспечивает целый комплекс. Бинокулярное – объемное – зрение возможно благодаря повороту глаз вперед. Очевидно, закрепляется ведущая роль зрения среди всех органов чувств, ведь прыгать по кронам на слух, на ощупь или по запаху просто самоубийственно (летучие мыши могли бы поспорить, но не могут – летать с большим мозгом не получается). Ясно, что жизнь на деревьях также способствовала развитию вестибулярного аппарата. Полученная от зрения, осязания и органа равновесия информация о трехмерном расположении объектов должна обрабатываться в мозге очень быстро, ведь ветки качаются, ветер дует, к плодам крадутся конкуренты. Важно правильно оценивать расстояние между собой и местом, куда прыгаешь, чтобы не ухнуть вниз. Вместе с тем обоняние редуцируется – на вольном ветру, гуляющем в листве деревьев, оно не столь актуально. Кстати, о медведях и собачках… Вестибулярный аппарат обезьян развит не в пример лучше многим и многим животным. Бесконечное перемещение по ненадежным ветвям сделало нас устойчивыми. Без миллионов лет скакания в кронах спуск на землю не завершился бы появлением двуногости. Все же на четвереньках стоять надежнее, да и падать в случае чего ниже. Конечно, можно и медведя научить ездить на велосипеде, и собачку – ходить на двух ногах, причем даже на передних, но им это дается с трудом и в целом ни к чему. Чуть что, они стремятся вернуться в устойчивое положение. А первые австралопитеки ничтоже сумняшеся поднялись вертикально (точнее сказать – не опустились обратно, ведь перед спуском на землю они лазали по деревьям именно вертикально).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно