|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 132

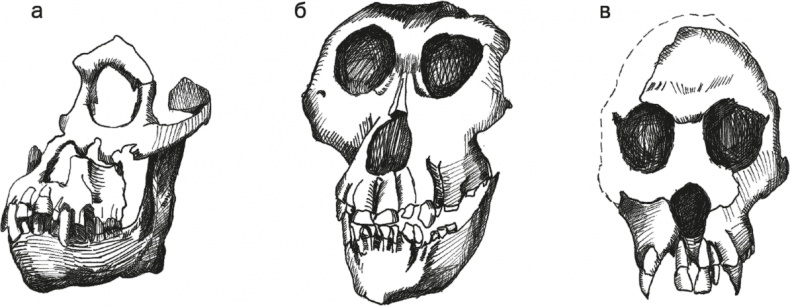

От сивапитеков сохранилось огромное количество челюстей и зубов, а также часть черепа. Череп замечательно похож на орангутаний: с высокой вогнутой мордой, резко выступающими челюстями, вытянутыми вертикально овальными глазницами, высоко поднятыми над носовым отверстием, резко суженным межглазничным пространством. Нижняя челюсть весьма тяжелая. Верхние центральные резцы очень широкие, а боковые маленькие, клыки умеренно крупные, моляры с толстой эмалью и без цингулюма.

Рис. 39. Черепа Sivapithecus (а), Ankarapithecus (б) и Dryopithecus (в). Найдены и кости посткраниального скелета сивапитеков, хотя сравнительно немногочисленные. Они замечательно отличаются от соответствующих костей современных человекообразных. Например, верхняя часть плечевой больше напоминает вариант павианов, а нижняя – африканских человекообразных; нижняя часть большой берцовой формой суставной поверхности похожа на таковую у мартышкообразных, но показателем сечения и внутренней лодыжкой – человекообразных, прежде всего шимпанзе; крючковидная кость не имеет крючка. Кости запястья приспособлены к костяшкохождению – с опорой на согнутые пальцы (Begun et Kivell, 2011); этот способ, видимо, возникал среди человекообразных независимо как минимум трижды: в линиях, ведущих к орангутанам, гориллам и шимпанзе. Однако строение фаланг указывает, что сивапитек ходил с опорой на ладонь (Rose, 1986). Не очень ясно, что значат все эти противоречия. Видимо, сивапитеки были очень своеобразными животными: на лицо орангутанами, руками и ногами – частично павианами, частично шимпанзе. Понятно только, что прямого аналога им сейчас нет. Таз сивапитека Люди встали на две ноги примерно 7–6 млн лет назад. Часто по умолчанию считается, что предки были в принципе похожи на современных человекообразных обезьян – орангутанов, горилл и шимпанзе, а то и гиббонов. Дескать, скакали по веткам этакие “протошимпанзе”, потом слезли с дерева и стали ходить на двух ногах. А кто не слез, тот так и прыгает до сих пор по лесам. Обезьяны сохранили примитивные черты, мы изменились. Но так ли это? На самом деле, много ли мы знаем о способе передвижения древних приматов? Как это вообще узнать? Ведь чаще всего от них находят зубы и обломки челюстей, кости скелета сохраняются редко и плохо. Если в Африке еще найдены несколько скелетов проконсулов, то в Азии с этим совсем беда. До сих пор бесчисленные сивапитеки и их родичи известны почти исключительно по зубам, мы более-менее представляем, что они ели, но как они добирались до плодов – пока оставалось загадкой. Но все тайное когда-нибудь становится явным. В 1990 году в Пакистане, на плато Потвар, была найдена тазовая кость. Через двадцать лет – в 2010 году – она была определена как кость примата. А в 2015 году вышла статья с ее описанием (Morgan et al., 2015). Судя по месту обнаружения и датировке – 12,3 млн лет назад, кость принадлежала Sivapithecus indicus, потому что ранее тут нашли верхнюю челюсть и три зуба именно этого вида. Размеры кости позволили предположить, что это была самка весом около 20–25 кг – как раз подходящий размер, ранее предполагавшийся на основании размеров зубов. Исследователи сравнили таз сивапитека с костями множества прочих обезьян. Выводы были довольно неожиданными. Судя по совокупности признаков таза, сивапитеки были неторопливыми четвероногими приматами, предпочитавшими осторожно и даже вдумчиво ходить по ветвям, как более-менее горизонтальным, так и по вертикальным и расположенным наискосок – в любых направлениях, способными далеко отводить конечности в сторону и даже подвешиваться на трех или четырех лапках, главное – без экстремальных прыжков и легкомысленных подвешиваний и раскачиваний на руках. Впрочем, строение рук говорит все же о некоторых способностях к подвешиванию на ветках; очевидно, разные части скелета эволюционировали с разной скоростью. Таз сивапитека был ориентирован вдоль позвоночника, как у мартышкообразных. У современных человекообразных крылья подвздошной кости все же несколько расходятся в стороны; человек же являет крайний вариант в этом ряду. “Поясничный индекс” – соотношение ширины поясницы к ее передне-заднему диаметру – у человекообразных обезьян больше 120, то есть “талия” очень широкая. У широконосых обезьян Южной Америки это же соотношение примерно равно 100, то есть они круглые в сечении. Мартышкообразные имеют индекс меньше сотни, как и сивапитек, у которого указатель равен 90–100. Таз сивапитека очень массивен. Учитывая не слишком большие размеры тела, такое усиление говорит о значительных нагрузках, передающихся от опоры, и – в совокупности с другими параметрами (например, усилением подвздошной бугристости) – о четвероногом передвижении. Ширина седалищного бугра у приматов здорово коррелирует с наличием или отсутствием седалищных мозолей. Сивапитек, что приятно, попадает все же в группу без мозолей, то есть ближайших человеческих родственников. Вертлужная впадина сивапитека очень глубокая, что означает усиление тазобедренного сустава, чем сивапитек напоминает мартышковых. Однако по площади полулунной поверхности (суставной поверхности вертлужной впадины) он ближе к паукообразным широконосым и крупным человекообразным обезьянам. От другого вида – Sivapithecus sivalensis – известна бедренная кость, ее головка круглая, почти полностью погруженная в вертлужную впадину. Сочетание получается необычное: с одной стороны, сустав очень прочный, с другой – весьма подвижный, способный к вращательным движениям. Обычно это вещи не то чтобы взаимоисключающие, но, скажем осторожно, плохо сочетающиеся. Вероятно, это связано с четвероногим хождением по ветвям в сочетании с отсутствием хвоста. Хорошо мартышкам бегать по ветвям – они балансируют длинным хвостом. А попробуйте удержаться на суку, будучи довольно крупным зверем и без никакого уравновешивателя. Придется активнее двигать поясницей, а это дает повышенные нагрузки на суставы, что и вызывает тот странный комплекс, который мы видим у сивапитека. Кстати, можно вспомнить, что и плечевые кости сивапитеков больше схожи с мартышковыми, а не орангутаньими. То же можно сказать и о других известных посткраниальных костях сивапитеков. Кстати, по всем основным параметрам новообретенный таз мало отличается от таза проконсула Proconsul nyanzae. По многим частным параметрам и общему комплексу проконсул оказывается закономерно более мартышкообразным, чем сивапитек. Впрочем, у сивапитека больше черт вообще широконосых обезьян. Сивапитек отличался от проконсула одновременно большей подвижностью суставов ноги и большей же их прочностью. Но челюсти с зубами никто не отменял. А по ним сивапитеки – ближайшие родственники орангутанов. Исследователи честно признаются, что пока не знают, как объяснить такое расхождение (тут самое место появиться креационистам и радостно закричать: “АГА!!!” – но мы не дадим им этого шанса). Есть две гипотезы. Согласно первой, сходство сивапитеков и орангутанов по зубам является конвергентным, случайным, возникшим в силу близкой диеты. Конвергенция – обычнейшее явление в живом мире. Среди приматов тому тоже немало примеров. Можно, скажем, вспомнить челюсти колобусов и ореопитеков или плезиадаписов и руконожек. Ясно, это не отменяет факта, что сивапитеки – человекообразные приматы, но они могут представлять особую тупиковую линию развития.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно