|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 12

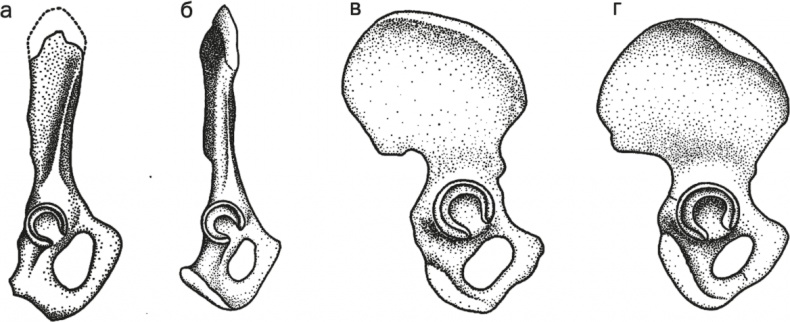

Уголок занудства На человеческой тазовой кости отлично выражена передняя нижняя подвздошная ость (костный выступ на переднем крае таза, читатель без труда может найти у себя верхнюю подвздошную ость – на ней держится ремень, нижняя скрыта мышцами; у обезьян нижней подвздошной ости фактически нет), а ушковидная поверхность и подвздошная бугристость, обеспечивающие соединение с крестцом, занимают значительную площадь. Седалищный бугор у человека могуч, а седалищная ость длинна и остра, тогда как у других обезьян первый короток, а второй вообще почти нет. На передней нижней подвздошной ости крепится прямая мышца бедра (часть четырехглавой мышцы бедра), разгибающая колено. Но она же сгибает бедро в тазобедренном суставе, то есть поднимает ногу вперед (или опускает тело, если нога прочно стоит на земле). Получается противоречие: одна и та же мышца одновременно держит тело вертикально в одном суставе, но наклоняет его в другом. У четвероногих животных такой странной проблемы нет, ведь у них нога вертикальна, а тело горизонтально, мышца совершенно логично выполняет шаг вперед. Чтобы нога у человека была выпрямлена и в тазобедренном суставе тоже, четырехглавой мышце бедра противостоят целых три ягодичные мышцы – большая, средняя и малая, которые разгибают бедро, удерживая тело в вертикальном положении. Особенно преуспевает в этом большая ягодичная мышца. Но у обезьян она расположена не сзади, а сбоку и занята иным делом – отводит бедро в сторону, а потому развита умеренно, почему и зад у обезьян тощий, совсем нечеловеческий, а выпрямить ноги они не могут. Кстати, совершенно обезьяний вариант типичен для новорожденных младенцев. Поэтому они лежат в позе “куренка табака” – растопырив в стороны согнутые ножки, а свести вместе их практически не могут. Только потом четырехглавая мышца “переползает” на человеческое место – в “пятую точку”; если же по какой-то причине замедленный рост сухожилий и фасций препятствует этому перемещению, могут возникнуть проблемы с умением ходить. Раз у человека пропала отводящая функция большой ягодичной мышцы, должна быть какая-то компенсация: отведением бедра в сторону у него усиленно занимаются верхняя и нижняя близнецовые мышцы, отчего место их крепления на седалищной кости чрезмерно увеличивается и становится седалищной остью. Но еще важнее человеку приводить бедро, то есть сводить ноги вместе, чтобы стоять прямо; этим, среди прочих, заняты квадратная мышца бедра и большая приводящая мышца, крепящиеся к седалищному бугру, который оказывается заметно крупнее, чем у обезьян. Тазовые кости сохраняются плохо, но радует, что у Ardipithecus ramidus 4,4 млн лет назад мы видим строго промежуточный “четвероного-двуногий” вариант – одновременно и широкий, и вытянутый в длину. У Australopithecus afarensis 3,5 млн лет назад таз был не только полностью “прямоходящий”, но по расширенности пропорций даже более человеческий, чем у современного человека. Это не значит, что мы сколько-нибудь вернулись к четвероногости. Ясно, что сей парадокс связан с так называемыми аллометрическими закономерностями. При изменении общих размеров тела разные части тела меняются неодинаково: при росте от малых размеров к средним длиннотные размеры увеличиваются быстрее, чем широтные (а вот если увеличивать человека до масштабов слона, то, наоборот, широтные начнут расти быстрее, иначе скелет не выдержит огромного веса). Поэтому от австралопитеков к нам и высота таза несколько подросла.

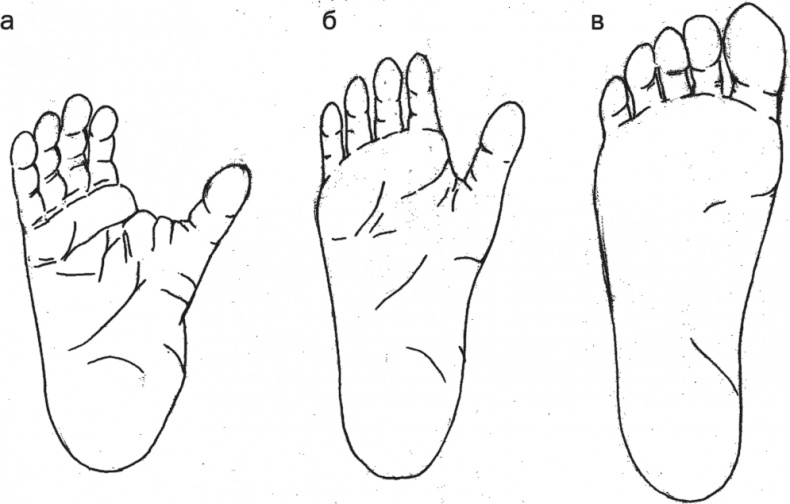

Рис. 2. Таз проконсула (а), шимпанзе (б), австралопитека (в) и человека (г). Строение длинных костей ног отражает бипедию, наверное, лучше всего. У четвероногих приматов руки длиннее ног, колени разведены в стороны “колесом” и всегда полусогнуты, стопы разнесены друг от друга. Слабые мышцы не могут свести ноги вместе, да и форма нижних концов бедренных костей этому никак не способствует, туловище как бы “проседает”. Так как стопы при двуногом хождении оказываются далеко от центра тяжести, обезьяна компенсирует неустойчивость сильными боковыми колебаниями туловища, двигается очень неуклюже, враскачку, характерной походкой заправского бывалого морячка и того гляди норовит помочь себе руками. У прямоходящих ноги длинные, тазобедренные суставы сильно разведены друг от друга вследствие большой ширины таза, а колени сведены вместе, так что бедренные кости при взгляде спереди наклонены, а кости голени вертикальны, стопы сближены. Колени выпрямлены и при взгляде сбоку. Более-менее бипедальное строение бедренных костей известно начиная с Orrorin tugenensis 5,88 млн лет назад. Уголок занудства У прямоходящих меняются места прикрепления и направления действия ягодичных и медиальных мышц, что очевидным образом отражается на рельефе как таза, так и костей ног. Новую форму приобретают верхний и нижний концы бедренной кости, а также межмыщелковое возвышение большой берцовой кости и поверхности голеностопного сустава. Шейка бедренной кости у человека длинная и ориентирована более вертикально; у обезьян она короткая и горизонтальная. Мыщелки бедра у человека повернуты относительно длинной оси кости, дабы колени могли сходиться, тогда как у обезьян они смотрят ровно вниз. Большая ягодичная мышца обезьян отводит ногу вбок, а не выпрямляет ее. Также у них слабы мышцы медиальной группы бедра, отчего обезьяна не может свести ноги вместе, когда стоит на двух ногах. У человека эта способность развита несравненно сильнее, поэтому и соответствующие мышцы могучи. Это ярко отражается во внешнем виде: у шимпанзе бедро заметно сужается к тазу, а у человека оно чем выше, тем толще. Мышцы медиальной группы присоединяются к шероховатой линии на задней стороне бедренной кости, отчего у обезьян эта поверхность почти ровная, а у человека линия обычно развита в виде мощного костного гребня – пилястра. Показательно, что при врожденных параличах пилястр у человека не формируется, поскольку мышцы не используются и не воздействуют на кости. Большая ягодичная мышца у человека расположена сзади и крепится на небольшом участке в верхней части бедренной кости – на ягодичной бугристости, а у шимпанзе и гориллы она охватывает бедро сбоку и крепится намного ниже и почти по всей длине диафиза бедренной кости. Строение стопы – отличный показатель типа передвижения, хотя в ископаемом виде эта часть тела сохраняется плохо. Четвероногие обезьяны имеют плоскую стопу с длинными изогнутыми подвижными пальцами, приспособленными для цепляния за ветви. Особенно выделяется большой палец, сильно оттопыренный в сторону, способный хватать даже лучше, чем большой палец руки. Это отражается в большей длине его мышц и характерной форме суставов.

Рис. 3. Стопа шимпанзе (а), австралопитека (б) и человека (в). У прямоходящих продольный и поперечный своды (подъемы) стопы выражены хорошо, что позволяет перераспределять нагрузку тела более равномерно: половина на пятку, половина на пять головок плюсневых костей. Если для простоты расчета прикинуть, что человек весит 100 кг, то каждой ноге достается по 50 кг, а своды делят их так, что на пятку и переднюю часть приходится по 25 – условно по 5 кг на каждую плюсневую кость (в реальности, благодаря поперечному своду, на первую приходится львиная доля, немало и на пятую, а на три средних совсем чуть-чуть). Без сводов же – при плоскостопии – все 50 кг будут ударять в одну точку – переднюю часть пяточной кости, куда нагрузка в норме вообще не должна прилагаться. Нога будет болеть. У четвероногой же обезьяны и без сводов на каждую ногу будет ложиться по четверти веса, при общем весе 100 кг – по 25 кг, как у нас на каждую пятку, что вполне терпимо.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно