|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 119

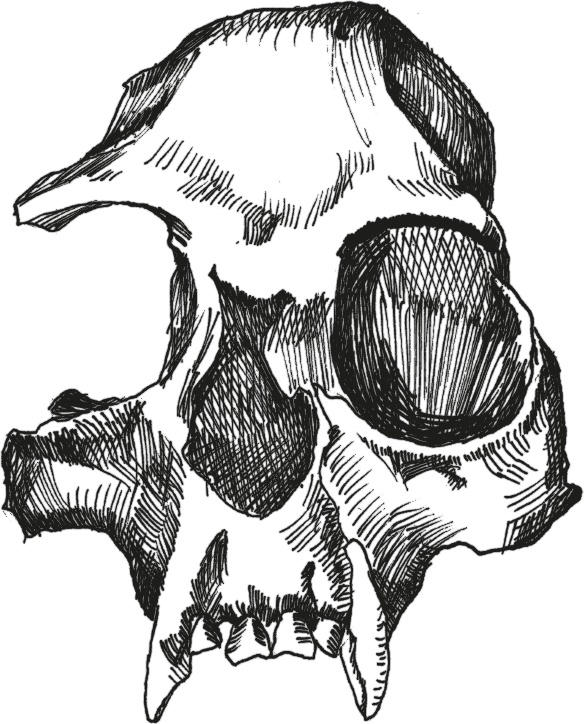

Не исключено, правда, что плиопитековые возникли не в Азии, а в Африке. За это говорит существование ломорупитека Lomorupithecus harrisoni в Уганде 15–20 млн лет назад и возможного плиопитекового в Кении в местонахождении Форт Тернан, правда, уже в конце миоцена 12,5–14 млн лет назад (его зуб был отнесен к Limnopithecus – роду, раньше причислявшемуся к плиопитековым, но ныне считающемуся проконсулидом, то есть человекообразным). Ломорупитек известен по разбитому черепу, в целом похожему на плиопитековых Европы. Его древность – едва ли не старше дионисопитецид – и географическое расположение говорят, что корни плиопитековых могут быть глубже, чем нам известно. Плиопитецины (Pliopithecinae) сыграли большую роль в истории палеонтологии, поскольку их останки впервые были найдены и описаны еще в середине XIX века. Благодаря этому они вошли во все учебники антропологии, хотя, строго говоря, наверняка были тупиковой группой приматов, имеющей к человеку лишь косвенное отношение. Они известны из Европы и Китая, где существовали не слишком долго – от 17 до 11,6 млн лет назад. Достоверно известен лишь один род Pliopithecus, в котором выделяются шесть-семь похожих видов. Некоторые роды от схемы к схеме кочуют между плиопитецинами и крузелинами. Плиопитеки из всех ископаемых приматов в наибольшей степени похожи на гиббонов, причем как строением черепа, так и зубов и конечностей. Неспроста самый примитивный европейский вид Pliopithecus piveteaui был даже описан под названием Hylobates antiquus. Впрочем, это не значит, что плиопитеки больше всего похожи на гиббонов из всех современных приматов; при таком ракурсе сравнения плиопитеки сближаются скорее с широконосыми или мартышкообразными. Плиопитеки были довольно резвыми древолазами, но точно не брахиаторами. Особенно здорово изучен Pliopithecus vindobonensis (15–15,5 млн лет назад), так как в Словакии были найдены многочисленные его останки, а Г. Запфе описал их в монументальном труде (Zapfe, 1960). Уголок занудства Плиопитек имел укороченную и суженную морду, сравнительно грацильную мозговую коробку округлой формы с более-менее вертикальным лбом, умеренно развитые височные линии, либо не сливавшиеся, либо образующие низкий сагиттальный гребень. Глазницы довольно крупные, ориентированные почти вперед, но все же несколько вбок, их край утолщен почти в виде кольца. Наглядное отличие от мартышкообразных – широкое межглазничное пространство. Скуловая область очень низкая. Угол нижней челюсти выступает назад. Особенности строения зубов выдают фруктоядность. Примитивной чертой является неполное срастание барабанной пластинки – для миоцена очень примитивная черта. В сравнении с гиббоном плиопитек имел практически той же длины ноги, но куда как более короткие и толстые руки. Если у гиббона руки заметно длиннее ног, то у плиопитека – наоборот; пропорциями он больше напоминал ревунов или павианов. Кисти и стопы плиопитека были удлинены, а фаланги сужены и изогнуты, хотя и не в такой степени, как у гиббона. Тело, судя по всему, было тонкое и длинное. Строение крестца наводит на мысли о сохранении хвоста. Крузелины (Crouzeliinae): Plesiopliopithecus, Crouzelia, Barberapithecus, Anapithecus, Egarapithecus и Laccopithecus – более поздняя и продвинутая группа плиопитековых. Они известны почти исключительно из Европы (14,5–9 млн лет назад), только Laccopithecus robustus жил в Южном Китае (6–8 млн лет назад). Крузелия Crouzelia и лаккопитек Laccopithecus – очередные предполагавшиеся предки гиббонов.

Рис. 34. Череп Pliopithecus vindobonensis. Больше останков сохранилось от анапитека Anapithecus hernyaki, особенно в венгерском местонахождении Рудабанья (9,5 млн лет назад). Это обезьяна весила 15 кг. Замечательно, что при малых различиях в размерах тела самцы и самки существенно отличались размерами клыков. Это говорит о своеобразной социальной структуре анапитеков. В черепе анапитеков вполне объемно повторяется план строения черепа более древнего плиопитека: крупные размеры, округлая мозговая коробка, сравнительно вертикальный лоб, чуть развернутые вбок глазницы с утолщенным краем, широкое межглазничное пространство, короткая морда с низкой скуловой областью. Судя по зубам, анапитеки, как и прочие плиопитековые, были фруктоядными (DeMiguel et al., 2013), хотя раньше предполагалась их листоядность. Есть и специфика: верхнечелюстные пазухи анапитеков уменьшены, хотя и не исчезли, как у мартышкообразных. Кости остального скелета тоже похожи на плиопитечий вариант, хотя фаланги изогнуты сильнее. Кстати, о бедрах… Сложность изучения фрагментарных останков нагляднейше видна в истории с бедром из Эппельсгейма (Köhler et al., 2002). В Германии еще в 1820 г. была найдена бедренная кость довольно большого размера. Первоначально она была описана как принадлежащая дриопитеку, хотя получила сразу три названия – Paidopithex rhenanus, Pliohylobates eppelsheimensis и Pliosymphalangus. После было показано, что она заметно отличается от варианта, типичного для человекообразных обезьян, зато весьма напоминает бедренную кость Pliopithecus vindobonensis. Однако европейские плиопитеки весили около 10 кг, а эппельсгеймский примат – 22. По размерам к нему приближается Pliopithecus zhanxiangi, но он найден в Китае. В 1935 г. в том же местонахождении был найден клык самца примата, описанный как Semnopithecus eppelsheimensis, который впоследствии определялся как Pliopithecus, Rhenopithecus или Dryopithecus. В итоге плиопитековая его природа была признана наиболее вероятной, но размеры зуба говорят о том, что его обладатель был вдвое меньше, чем владелец бедра, так что отнесение их к одному виду опять же совершенно необязательно. Далее, в рядом расположенном местонахождении Сальмендинген нашлись зубы, определенные как Anapithecus hernyaki – то есть опять же, плиопитековый примат. А анапитек весил 15 кг – уже ближе к размерам эппельсгеймской обезьяны. Однако в 1990-х гг. в плиопитековой природе этих зубов появились основательные сомнения, и исследователи стали склоняться к дриопитековой версии. Наконец, очередное подробное морфологическое исследование показало, что бедро наверняка не принадлежало дриопитеку, им мог обладать либо неизвестный доселе очень крупный плиопитековый примат, либо вообще совсем своеобразная узконосая обезьяна из “третьей группы” (первые две – плиопитековые и человекообразные). Плиопитековые являют собой своеобразный аналог широконосых обезьян в Старом Свете, евразийский эксперимент: с наибольшей вероятностью они возникли в Азии, но дали всплеск разнообразия в Европе, где до этого крупных растительноядных приматов не было. Олигоценовые холода выкосили европейских жителей лесов, к середине этой эпохи тут исчезли и адаписовые, и омомисовые. Как и в случае с Южной Америкой, свободные экологические ниши просто-таки томились – когда же их займут новые жильцы, и те не заставили себя ждать. Как только в миоцене новые теплые леса заколосились от Испании до Таиланда, в рекордные сроки кустообразная эволюция заполнила европейские пущи крикливыми пожирателями плодов и листьев. Именно по этой причине быстрого видообразования из малого числа предков так трудно классифицировать плиопитековых – тут параллель с широконосыми тоже совершенно очевидна.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно