|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достающее звено. Книга 1. Обезьяна и все-все-все | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 109

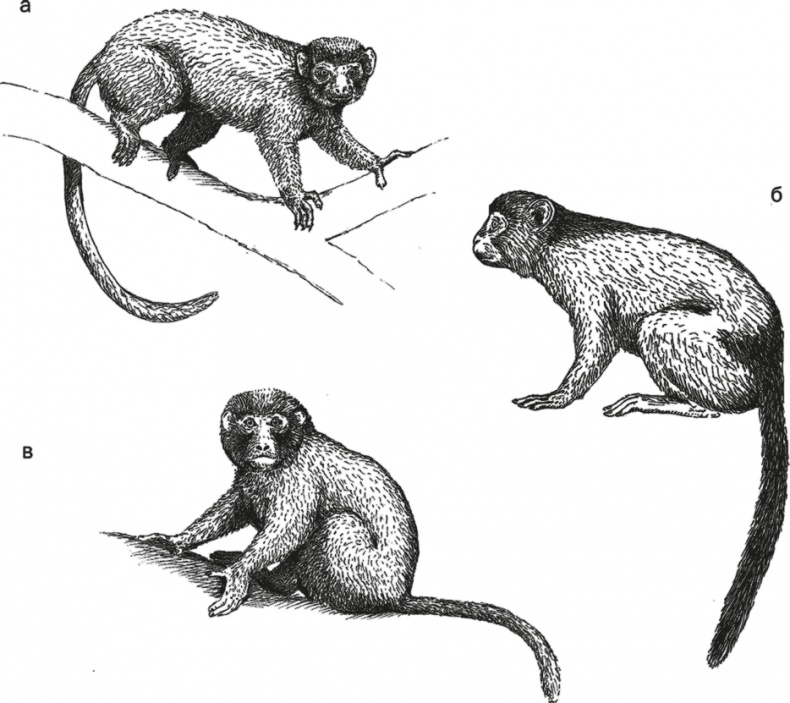

Рис. 31. Eosimias (а), Amphipithecus (б) и Apidium (в). Судя по обломку черепа бахинии Bahinia pondaungensis, ее глазницы, с одной стороны, были сравнительно небольшие, с другой – ориентированы наискосок, как у лемуров и адаписовых, а не вперед, как у обезьян (Rosenberger et Hogg, 2007). Бахиния имела крупную мордочку и высокое подглазничное пространство. Сходство ее черепа с адаписовыми по многим признакам более сильное, чем с омомисовыми. Это может быть следствием конвергенции, сохранения эосимидами примитивных черт в отличие от специализированных омомисовых, или же говорить о том, что эосимиды на самом деле полуобезьяны, а не обезьяны, с коими у них конвергентно схожи лишь зубы. Верхняя челюсть фенакопитека Phenacopithecus krishtalkai по размерам такая же, как у долгопята, но его подглазничное пространство пропорционально такое же, как у антропоидов, самые мелкие из коих в полтора раза крупнее (Beard et Wang, 2004). Это свидетельствует о небольших размерах глазниц и, соответственно, дневном образе жизни фенакопитека. Пяточные и таранные кости эосимид из Китая и Бирмы замечательны сочетанием признаков полуобезьян и обезьян (Gebo et al., 2000, 2001, 2002). Отличия между этими группами достаточно существенны, так как полуобезьяны предпочитают передвигаться по вертикальным веткам и очень прочно обхватывают их пальцами, а обезьяны используют гораздо более разнообразный репертуар движений, любят бегать по горизонтальным ветвям и не так сильно цепляются за них. Эосимиды уникальны, так как у них мы воочию видим переход от одного варианта к другому. Уголок занудства Полуобезьяны и обезьяны хорошо отличимы по форме костей стопы. На таранной кости латеральная лодыжковая поверхность (суставная фасетка для малой берцовой кости на боковой стороне кости) у полуобезьян наклонная, а у обезьян вертикальная. Также борозда на задней стороне блока, служащая для сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы у полуобезьян расположена латерально, а у обезьян следует плантарно вдоль задней стороны латеральной лодыжковой поверхности. Наконец, задний скат блока таранной у полуобезьян большой, а у обезьян маленький. На таранных костях Eosimias эти три особенности обезьяньи и четко отличаются от полуобезьяньих (Gebo et al., 2000). Впрочем, вопреки кажущейся логике, “обезьяний” вариант более примитивен, нежели “полуобезьяний”, так как именно обезьяны сохранили исходно приматное строение стопы, а полуобезьяны эволюционировали быстрее. Среди приматов эосимиды, что понятно, больше похожи на омомисовых, чем на высших обезьян: их таранная кость умеренно высокая и сравнительно узкая, имеет умеренный угол наклона шейки, мелкий блок и маленький задний скат блока. Обезьяньей и одновременно примитивной чертой выглядит укороченная медиальная лодыжковая поверхность (фасетка для соединения с внутренней лодыжкой большой берцовой кости). На пяточной кости полуобезьян задняя таранная суставная поверхность вытянутая и узкая, с хорошо оформленным плантарным краем, а обезьян – короткая и широкая, с размытым плантарным краем; эосимиды похожи на обезьян. Кубовидная суставная поверхность пяточной у полуобезьян и омомисовых широкая, плоская, веерообразная с центрально расположенной осью вращения, у обезьян круглая, с несуставной вырезкой в медиоплантарной части и смещенной медиально осью вращения; у Eosimias плоская, но округлая с вырезкой и медиально смещенной осью. На основании первой плюсневой кости у полуобезьян имеется большой бугор для прикрепления мощной длинной малоберцовой мышцы, а у обезьян его нет (у омомисовых есть, но не толстый, а узкий и высокий). На первой плюсневой кости из Китая, предположительно принадлежащей эосимиду, указанный бугор был (Gebo et al., 2008). Примечательно, что в среднеэоценовых экосистемах, где одновременно встречались адаписовые, омомисовые и эосимиды, первые были наиболее крупными, вторые – более-менее средними, а последние – самыми маленькими приматами. Такое распределение напрочь отличается от нынешнего, где долгопяты самые маленькие, полуобезьяны средние, а обезьяны – большие. Как часто бывает, современные стереотипы не срабатывают в приложении к древности. К тому же лишний раз подтверждается истина, что все великое вырастает из малого. Кстати, о кузнечиках и капусте… Размеры обезьян связаны с их питанием: мелкие приматы должны поддерживать свой активный метаболизм, для этого им нужно много легкоусвояемых белков, которые легче всего получить, питаясь насекомыми. Крупные лучше сохраняют тепло за счет массы тела, так что им позволительно переходить на менее питательные, зато шире распространенные и легче добываемые ресурсы, самым дешевым из которых являются листья. И те и другие могут есть фрукты, ведь их более-менее легко добыть, но они при этом достаточно питательные. С другой стороны, только насекомыми питаться слишком большой примат тоже не может, потому что будет тратить слишком много усилий на охоту, но получать от этого несопоставимо мало выгоды. Приматологи, изучая диеты современных приматов, выявили несколько надежных закономерностей. В частности, существует так называемая “граница Кея” – вес в 500 г, – разделяющая тех, кто должен и может получать белки, постоянно питаясь только насекомыми, от тех, кто уже никак не способен на такое, зато может позволить себе жевать одни листья (Kay et Covert, 1984). Насекомоядные приматы, регулярно подкрепляющие свои силы фруктами, могут быть значительно крупнее “границы Кея” – до 1,4 кг. Те же, которые едят только листья и фрукты, не бывают легче килограмма (Kirk et Simons, 2001; Ramdarshan et al., 2010). Впрочем, ни одна из этих границ не позволяет оценить степень фруктоядности, так как в качестве десерта фрукты готовы уплетать приматы любого калибра. Практически все эосимиды оказываются легче “границы Кея”, так что с большой вероятностью белки они получали преимущественно из насекомых. Это не так странно, учитывая их вероятное происхождение от омомисовых приматов, многие из которых были именно насекомоядными. Однако строение зубов указывает, что все же основой диеты эосимид были фрукты. Такая диета при увеличении размеров тела легко могла превратиться в ту, что типична для современных антропоидов. Как уже упоминалось, филогенетические связи эоценовых и олигоценовых “недообезьян” остаются весьма туманными, тут еще неизбежны открытия и откровения. Очередным “достающим звеном” явился верхний моляр древностью 39 млн лет, найденный недавно в Центральном Тунисе. По зубу был описан новый род и вид амамрия Amamria tunisiensis (Marivaux et al., 2014). Казалось бы, всего один зуб, но он очень уж красиво связывает азиатских эосимид и североафриканских проплиопитековых приматов. Признаки амамрии отличаются от типичных эосимиевых как раз в направлении проплиопитековых, а от проплиопитековых – в направлении эосимиевых. Идеальное сочетание для “достающего звена”! Причем среди проплиопитековых сходство обнаруживается у самых древних и примитивных представителей – протеопитецид и олигопитецин, живших как раз чуть позже амамрии, – опять же красивее некуда. Отличия же амамрии от афротарзиид свидетельствуют, что последние мигрировали из Азии в Африку независимо.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно