|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 43

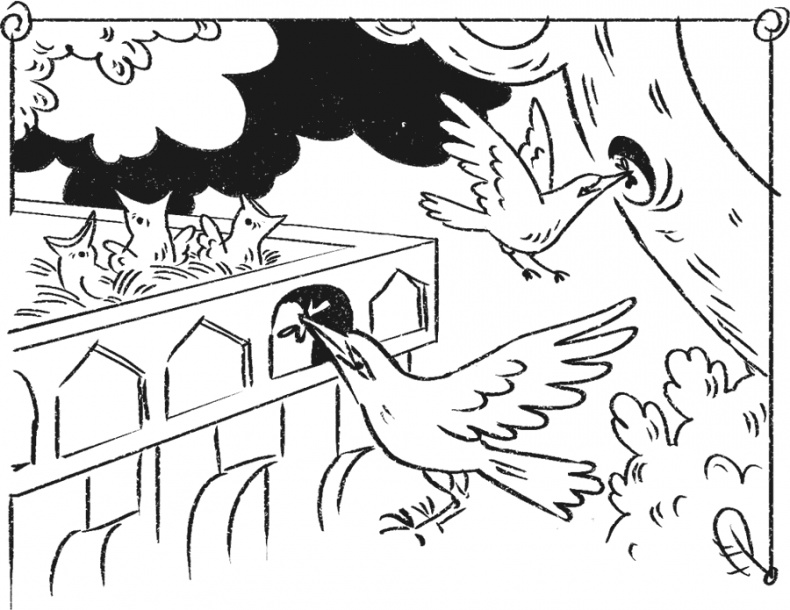

О Павлове и его школе мы еще будем говорить на протяжении большей части этой главы, а пока вернемся к тому, что происходило в русской зоопсихологии в 1900–1920-е годы до и помимо этой школы. Как уже говорилось, для большинства зоологов поведение было лишь одной из характерных черт изучаемых животных. Поэтому не удивительно, что они (как, впрочем, и их зарубежные коллеги в то время) не стремились к созданию теоретических моделей и тем более – общей теории поведения. Хотя сегодняшний читатель может обнаружить в их трудах наблюдения и обобщения, вплотную подводящие к тем или иным теоретическим концепциям будущей этологии. Например, у Петра Мантейфеля (легендарного «дяди Пети», учителя нескольких поколений советских зоологов) мы читаем: «Однажды в одном из поселков Самаркандской области мы обнаружили гнездо сизоворонки с птенцами, помещающееся прямо на плоской крыше чайханы. А надо сказать, что эта красивая зелено-голубая птица – типичный дуплогнездник. Как же она гнездится под открытым небом? Наблюдения показали, что роль дупла как внешнего раздражителя для сизоворонок играла дыра, оставленная для стока воды между кирпичами, установленными по краю крыши. Птицы ни разу не летали кормить своих птенцов прямо на крышу, хотя хорошо видели их с соседних деревьев; они подлетали к карнизу, пролезали через эту сточную дыру и оказывались на крыше. Так „формально“ они оставались дуплогнездниками. Настоящих дупел поблизости не было. Очевидно, водосточная дыра и оказалась для них, в этих условиях, раздражителем, необходимым для размножения».

Пожалуй, трудно найти более яркую иллюстрацию понятия ключевых стимулов и их роли в поведении животных. И Петр Александрович приводит это наблюдение не просто как любопытный казус, а именно как характерный пример логики инстинкта. Но для него это не элемент общей теории поведения, а скорее чисто практический момент: дескать, желая разводить тех или иных животных в неволе, нужно учитывать не только особенности их питания, температурный режим и т. п., но и вот такие нематериальные факторы. На фоне такого отношения к вопросам поведения резко выделяется фигура Владимира Вагнера – профессора Петербургского (затем Ленинградского) университета, едва ли не единственного русского зоолога, для которого поведение животных было главным предметом интереса [71]. Его основным методом было наблюдение, а спектр объектов исследования не ограничивался какой-либо конкретной группой животных – Вагнер с одинаковым интересом наблюдал пауков и ласточек. Своей сосредоточенностью на поведении Вагнер отчасти напоминал Фабра, но в отличие от него был далеко не безразличен к общим вопросам. Впрочем, обобщение своих исследований он представил не в виде теории или модели поведения, а скорее в виде изложения определенного методологического подхода, который он сам определил как «объективный биологический метод». Читая его работы сегодня, в них можно увидеть многие черты будущей этологии: упор на длительное и скрупулезное наблюдение естественного поведения, последовательно-эволюционный подход, сравнительное исследование сходных форм поведения у родственных видов (возможности которого Вагнер продемонстрировал, сопоставив плетение паутины у десятков видов пауков), четкое разграничение врожденных и индивидуально-приобретенных компонентов поведения. Особенно надо выделить представление Вагнера о «типе» или «шаблоне» инстинкта – некой базовой схеме, характерной для всего вида и наследуемой генетически, но допускающей в некоторых пределах индивидуальные вариации и возможность изменения на основании приобретаемого опыта (столь изощренные представления о соединении врожденных и приобретенных компонентов появились в этологии только во второй половине 1950-х годов, после дискуссии со школой Нобла – см. интермедию 2). «Программа Вагнера» во многом предвосхищает даже знаменитые «четыре вопроса этологического исследования», сформулированные Тинбергеном в 1963 году [72]. Современники, однако, увидели в построениях Вагнера другое. Основные обобщающие работы Вагнера были опубликованы в самое, пожалуй, неподходящее для его взглядов время – в 1902 и 1914 годах. Как раз к этому времени общее разочарование биологов в эволюционном подходе вылилось в острый кризис эволюционизма, охвативший едва ли не все области биологии. «Закончилась эпоха парусных кораблей и теории Дарвина!» – задорно провозглашала новорожденная генетика устами одного из своих пионеров Уильяма Бэтсона. Бунт против «устарелого» эволюционизма смыкался с широким распространением в биологии экспериментальных методов, которое воспринималось многими как разрыв со всей натуралистической традицией биологии XIX века. На этом фоне уже одной только апологии «чистого», невмешивающегося наблюдения было бы достаточно, чтобы «программа Вагнера» выглядела в глазах коллег (и прежде всего – молодых) непоправимо архаичной. Но для такого восприятия были и куда более серьезные основания. Резко отвергая антропоморфистский подход в духе Роменса, Вагнер, однако, остался верен тому, что его породило: прямолинейно-прогрессистскому эволюционизму XIX века. Эта уже крайне немодная в то время идеология не только пронизывала его работы, но и прямо провозглашалась в них в качестве общетеоретической основы. Но что еще хуже, она толкала Вагнера на утверждения, неуместные для квалифицированного зоопсихолога и вообще зоолога, – их ошибочность была очевидной уже тогда. Так, он априори полагал, что развитие инстинктов в онтогенезе должно подчиняться «биогенетическому закону» Геккеля – Мюллера, то есть на ранних стадиях жизни животное должно демонстрировать в своем поведении какие-то черты инстинктов своих далеких предков. Очевидная несостоятельность этого предположения [73] совершенно затмила для современников саму проблему онтогенеза врожденного поведения, поставленную Вагнером едва ли не впервые в зоопсихологии. Другим примером явно «идеологической» ошибки можно считать утверждение Вагнера о том, что способность к обучению (которую Вагнер по старинке отождествлял с «разумом») присуща только животным с развитой корой головного мозга, то есть млекопитающим. Такой взгляд противоречил целому ряду хорошо известных уже в то время фактов – зато соответствовал представлению об эволюции как о восхождении от низшего к высшему (мерилом которого выступала, конечно же, степень эволюционного родства с человеком). Словом, «программа Вагнера» не только явно опиралась на вышедшие из моды взгляды, но и наглядно показывала, к каким грубым и нелепым ошибкам они ведут. Не удивительно, что она привлекла гораздо меньше внимания коллег, чем объективно заслуживала. Позднее некоторые исследователи использовали отдельные элементы подхода Вагнера, но он так и не стал основой для формирования «школы Вагнера». За пределами же России работы Вагнера остались практически неизвестными.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно