|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 37

Но если, как уже было сказано, этот механизм восприятия работает не только в сфере инстинктивного поведения, не им ли объясняется тот довольно странный факт, что порой искаженные, трансформированные изображения предметов и существ мы ощущаем как более «выразительные», чем изображения скрупулезно-точные? Не на механизме ли сверхстимула основано само это свойство искусства – выразительность? А может быть, и вообще все искусство (по крайней мере, изобразительное) есть не что иное, как интуитивный поиск ключевых признаков разных объектов и понятий и создание на их основе своего рода «сверхстимулов»? И может быть даже – страшно сказать! – представление о существовании «идеи вещи», со времен Платона играющее столь важную роль в европейской мысли, тоже в конечном счете восходит к этому феномену?

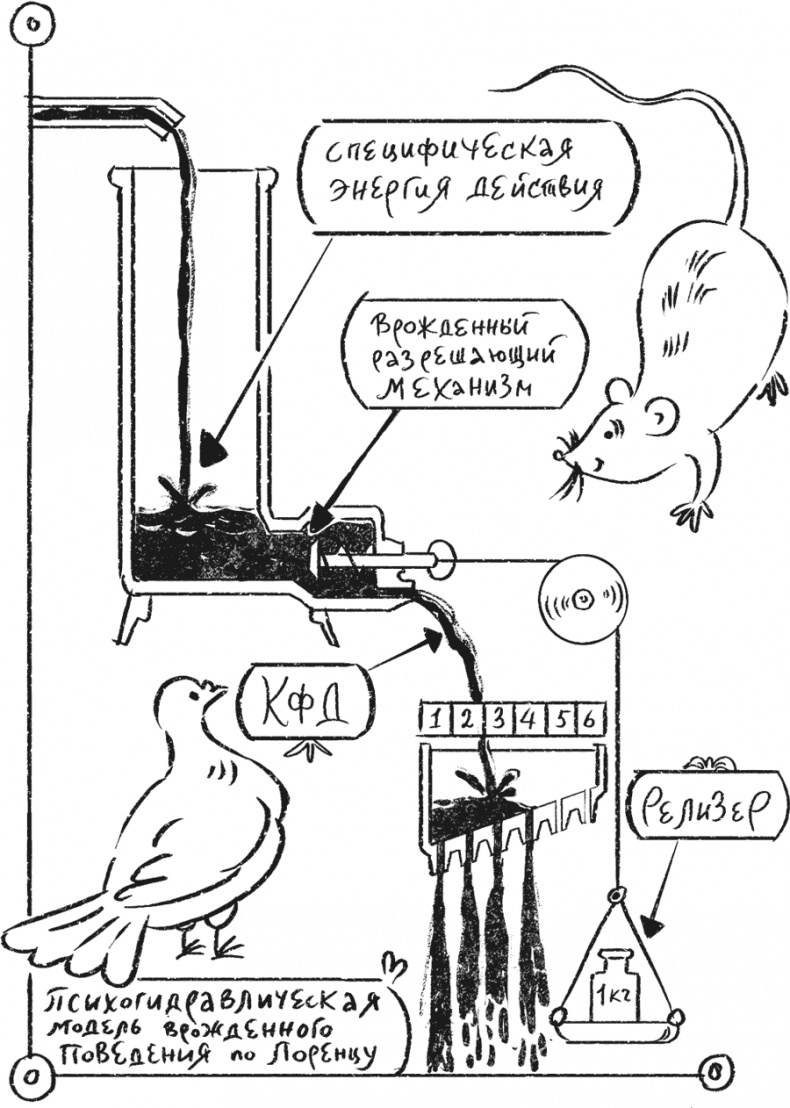

Но мы слишком далеко ушли от темы нашей книги. Кроме того, прямая и слишком поспешная экстраполяция открытий этологии на социальную и культурную сферу – дело крайне рискованное. Так что оставим это тем, кто владеет методами, позволяющими хоть как-то соотносить подобные спекуляции с реальностью, и вернемся на твердую почву естествознания. А заодно и в 1936 год, в момент рождения новой науки о поведении. Вынужденный тайм-аут Итак, теоретическая концепция Лоренца (которую теперь следовало бы называть «моделью Лоренца – Тинбергена – фон Хольста») обрела стройность и завершенность. Согласно ей, каждому паттерну врожденного поведения соответствует реализующий его механизм – некий нервный центр. В нем постоянно идет накопление некоторого потенциала, «нервной энергии», ищущей выхода – которым может быть только реализация паттерна. (Физическая природа накапливающегося потенциала неясна, да особо и не важна, но предполагается, что в основе этого процесса лежит фон-хольстова спонтанная активность определенных нейронов, долбящих и долбящих своими импульсами другие нейроны, накапливая в них какие-то химические изменения.) Но этот выход до поры до времени блокирован запирающим устройством. Отпереть его может только «врожденный разрешающий механизм» (IRM), а его привести в действие может только появление «ключевого стимула» – объекта, совокупность признаков которого совпадает с имеющимся в IRM образом. Если это совпадение происходит, IRM отпирает затвор, и накопившаяся в нервном центре «энергия» получает моторный выход, воплощаясь в поведенческий паттерн – последовательность действий (направленных обычно на объект, сыгравший роль «ключевого стимула»). Впрочем, система не ждет появления разрешающего стимула пассивно: нарастающее «давление» в нервном центре побуждает мозг в целом к активному поиску заветного объекта (аппетентному поведению – Лоренц заимствовал это понятие у Крейга, включив его в собственную модель). В частности, оно обостряет чувствительность зрения, слуха, обоняния и других анализаторов (именно поэтому люди, практикующие регулярное голодание, говорят, что в этом состоянии мир выглядит «промытым» – все краски, формы, звуки, запахи ощущаются ярче обычного). Если поиски затягиваются, растущее давление «нервной энергии» начинает снижать требовательность IRM к ключевому стимулу. Теперь стимулом, запускающим паттерн поведения, может стать и не вполне подходящий объект (например, волк, долго не находящий волчицы, обращает свои ухаживания на домашних собак) – «на безрыбье и рак рыба». Ну а если нет и «раков», запредельное давление преодолевает блок, и инстинктивный акт выполняется безо всякого стимула, «в пустоту» [60]. Позже Лоренц в качестве наглядной иллюстрации этой схемы предложил так называемую «психогидравлическую модель» (см. рис. на с. 193). Конечно, вся эта схема была сугубо «бумажной» (или, выражаясь методологическим языком, эвристической), не привязанной ни к каким конкретным нервным структурам. Но на том этапе это было скорее ее достоинством – ведь она была призвана описать самые разные формы врожденного поведения у самых разных животных. Трудно ожидать, что у собаки, кошки, водяной землеройки-куторы, галки, серого гуся, трехиглой колюшки, осы-аммофилы и бабочки-бархатницы всем этим умозрительным блокам будут соответствовать одни и те же конкретные нервные структуры. Причем независимо от того, о каком поведении идет речь – пищевом, половом, родительском и т. д.

Так или иначе теория требовала практической проверки и была готова к ней. И ее соавторы не замедлили к этой проверке приступить. На следующее лето после лейденской встречи Тинберген приехал к Лоренцу в его родное селение Альтенберг под Веной, и они вместе изучали, как регулируется акт закатывания яйца в гнездо у серых гусей – любимых птиц Лоренца. Результатом работы стала совместная статья – классический образец этологического исследования, анализа конкретной формы поведения у конкретного вида на основании общей теории. Друзья и единомышленники увлеченно обсуждали планы будущих работ, и ни один из них не подозревал, что они работают вместе последний раз в жизни. 12 марта 1938 года Австрийская республика перестала существовать – на ее месте возник Остмарк, новая провинция Третьего рейха. А через три месяца Лоренц подает заявление о приеме в НСДАП. В этом документе он пишет о себе: «Как национально мыслящий немец и естествоиспытатель, я естественным образом всегда был национал-социалистом…» и перечисляет свои заслуги в пропаганде нацизма среди коллег и студентов. Подробное рассмотрение причин, толкнувших этого человека в объятия нацистов, выходит далеко за пределы этой книги. Насколько можно судить, здесь сыграли свою роль и обычный человеческий конформизм (бескомпромиссный в вопросах науки, в практической жизни Лоренц всегда безропотно принимал существующие правила и вообще старался ни с кем не ссориться), и национально-расовые предрассудки его среды, и ущемленные комплексы представителя последнего поколения уроженцев Австро-Венгрии, подростком пережившего крушение своей империи и превращение ее метрополии в небольшое второстепенное государство, и неудовлетворенные амбиции одного из самых известных ученых своей страны, не имеющего при этом возможности для полноценных самостоятельных исследований. Сыграло свою роль и резко враждебное отношение Лоренца к режиму, установленному в Австрии ее последними канцлерами Энгельбертом Дольфусом и Куртом Шушнигом, – прежде всего к тотальной клерикальной цензуре, затрагивавшей и научные исследования [61]. Наконец, немаловажную роль сыграла мысль, на которую Лоренца натолкнули его собственные исследования: выведя себя из-под действия естественного отбора, «самоодомашнившись», человечество обрекло себя на вырождение. (От предупреждений об этой опасности Лоренц не отказывался до конца жизни.)

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно