|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 20

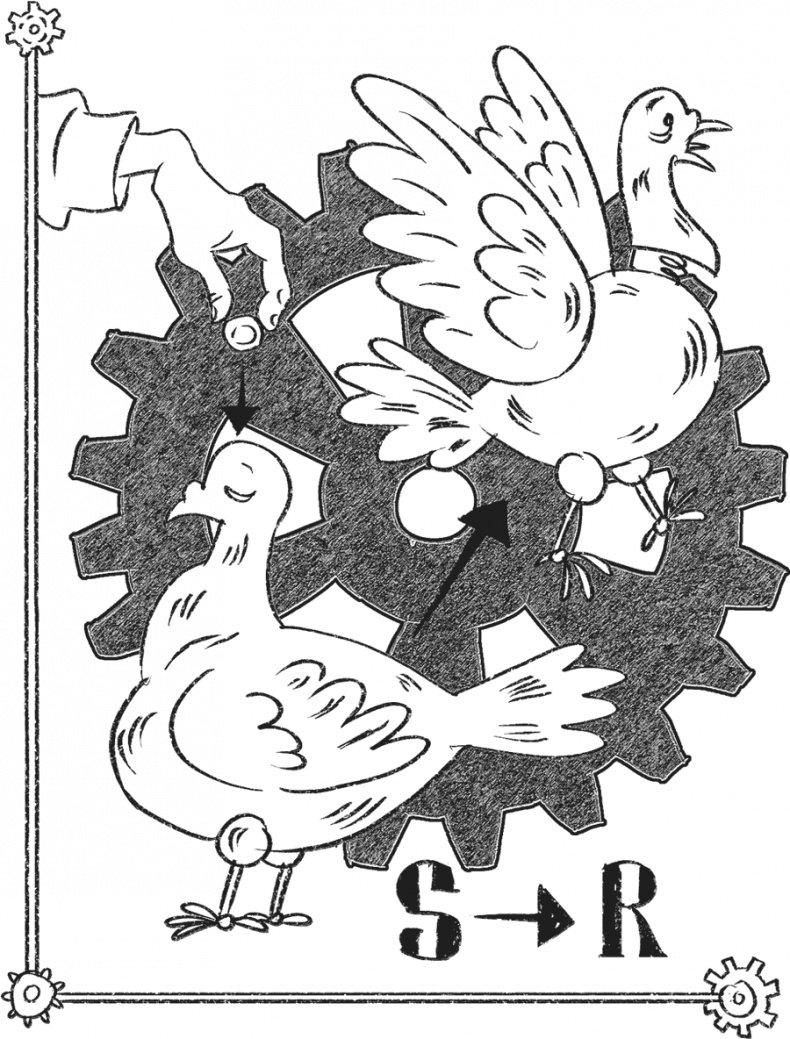

Эта модель получила краткое выражение в виде формулы «стимул – реакция» или, в символической записи, S→R. Она исключала из рассмотрения не только разум и сознание, но и всю внутреннюю жизнь субъекта поведения (человека или животного), а роль самого субъекта сводила к передаточному звену между стимулом и реакцией – «стрелочке». Эта лапидарная формула почти на полвека стала универсальной объяснительной схемой, которую нужно было видеть в любых актах поведения любых живых существ.

Впрочем, Уотсон отрицал какую-либо роль в поведении не только психики – он считал, что и мозг (в том числе кора) представляет собой не более чем телефонную станцию, передающую сигналы от органов чувств мышцам. (Кажется, если бы была хоть малейшая возможность сомневаться в самом существовании мозга, он пошел бы и на это.) Не раз в разных текстах и выступлениях он повторял, что «центрально инициированных» (то есть порожденных самим мозгом, а не продиктованных внешними стимулами) процессов не существует. Тот, кто утверждал обратное, по мнению Уотсона, не просто заблуждался, но пытался протащить в науку старый религиозный вздор: «Тот, кто верит в существование центрально инициированных процессов… на самом деле верит в существование души». Для человека, занимающегося позитивной наукой, вера в существование души – страшный грех, такая степень интеллектуального падения, которая уже не требует комментариев. Нотабене: это писалось не в Советском Союзе 1920-х годов, а в Соединенных Штатах – самой религиозной из развитых стран, там, где вскоре общественность будет всерьез обсуждать, можно ли преподавать в муниципальных школах научные теории, противоречащие Писанию. Можно себе представить, какова была степень отчуждения от религии и враждебности к ней в американской академической среде. Впрочем, в конце этой главы мы увидим, как воинствующий материализм и атеизм бихевиористов оказались естественной платформой для неформального соглашения с церковью и богословием. Маленький Альберт и большой скандал Но если поведение человека или животного полностью определяется внешними стимулами, значит, манипулируя ими, мы можем добиться любого желательного нам поведения? Уотсон не просто признавал это – уже в своей лекции-манифесте он заявил, что теоретической целью психологии «являются предсказание поведения и управление им». А когда эта цель будет достигнута, общественные лидеры, по мнению Уотсона, «смогут использовать наши данные на практике» – то есть манипулировать поведением людей. Разумеется, в интересах общества и для достижения разумных, научно обоснованных целей. Для нашего уха звучит страшновато – но ни Уотсон, ни его слушатели еще не были знакомы с опытом тоталитарных режимов и утопических социальных проектов XX века. Идея переустройства общества и даже самой человеческой природы на разумных, научных началах привлекала если не всех, то многих – и прежде всего людей с прогрессивными взглядами. И программа Уотсона прямо апеллировала к этим ожиданиям: «Дайте мне дюжину здоровых, нормально развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить, и я гарантирую, что, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля – врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором – вне зависимости от его талантов, наклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков». В главе 6 мы вспомним об этом амбициозном заявлении и поговорим о том, чем на самом деле мог бы закончиться подобный эксперимент. Но пока что технология выращивания людей на заказ оставалась лишь мечтой. Чтобы хотя бы подступиться к ее разработке, нужно было сначала доказать фундаментальные утверждения бихевиоризма, в частности – что внешние стимулы определяют не только непосредственные реакции, но и долговременные устойчивые особенности психики и поведения. Например, некоторые вполне нейтральные, не полезные и не вредные предметы и явления вызывают у людей ничем не мотивированную симпатию, другие – столь же беспричинную неприязнь. Такое отношение может быть массовым (например, подавляющему большинству людей в самых разных культурах нравятся цветы – хотя никакого практического применения они обычно не имеют), но бывает и сугубо индивидуальным. Среди людей, выросших в одной и той же культуре, одни любят кошек, другие терпеть их не могут, третьи более или менее равнодушны к ним. Откуда берутся эти симпатии и антипатии? Каким образом внешние воздействия могут их определять? Уотсон придумал эксперимент, который должен был ответить на этот вопрос, и в конце 1919 года вместе со своей аспиранткой Розали Райнер приступил к его проведению. Подопытным стал 11-месячный мальчик, сын молодой нянечки из детского отделения клиники университета Джонса Хопкинса (в котором работали Уотсон и Райнер), обозначенный в написанной по итогам эксперимента статье как Альберт Б. (Много лет спустя, когда давний эксперимент снова стал предметом обсуждения специалистов, за его объектом закрепилось прозвище Маленький Альберт.) Эксперимент начался с того, что ребенку предъявляли разные объекты: живую белую крысу, несколько масок, хлопковую пряжу и т. д. Мальчик живо интересовался всеми этими штуками, тянулся потрогать их и, во всяком случае, не проявлял никакого страха – в чем и хотели убедиться исследователи. Затем Уотсон и Райнер приступили к собственно «воспитанию чувств». Ребенку опять приносили белую крысу, и в тот момент, когда он тянулся к ней, один из экспериментаторов за ширмой ударял молотком в стальную полосу (ранее было выяснено, что Альберт пугается этого звука). Малыш испуганно отдергивал руку, потом успокаивался, снова тянулся к зверьку – и страшный гром гремел снова. Вскоре ребенок перестал пытаться прикоснуться к крысе, а когда она сама приближалась к нему, начинал плакать. В последующие дни он плакал, как только крыса появлялась в лаборатории. Добившись этого, исследователи сделали перерыв на пять дней, а затем снова принесли Альберта в лабораторию и принялись показывать ему разные «стимулы». Ребенок охотно хватал обычные игрушки, но появление белой крысы встречал испуганным плачем. Почти так же сильно его пугал белый кролик, несколько слабее – собака. Некоторую боязнь вызывали даже меховое пальто, хлопковая пряжа и маска белого кролика. Далее Уотсон и Райнер собирались по той же технологии избавить малыша от привитого ему страха (связав появление крысы с положительным подкреплением – конфетой), но тут ребенка неожиданно забрали. Дальнейшая его судьба (в том числе и отдаленные последствия эксперимента) осталась неизвестной [33].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно