|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - До и после динозавров | Автор книги - Андрей Журавлев

Cтраница 44

Рекордсменами среди фораминифер и всех простейших стали кайнозойские нуммулиты. Палеогеновые нуммулиты жили более ста лет и дорастали до 16 см в поперечнике. Нуммулитового известняка вполне хватило для постройки египетских пирамид. (И много осталось.) Эти гигантские простейшие и своим названием обязаны пирамидам. По преданию, легионеры Юлия Цезаря приняли белые плоские кругляшки за окаменевшие деньги, которыми фараоны расплачивались со строителями своих будущих усыпальниц. «Нуммулюс» по-латыни и означает — «денежка». Фузулиниды исчезли задолго до первых нуммулитов. Пермские изменения в наземных сообществах подстегнули развитие событий в море. Более совершенные измельчители и потребители древесины среди грибов и клещей ускорили оборот углерода. Накопление угля практически прекратилось. Как следствие, усилилась подача питательных веществ с континентов в океан. Дополнительный «корм» подлили вулканы. Ведь с пеплом, газами и водными растворами они выделяют довольно много марганца, железа, меди, цинка и других металлических «витаминов». А именно их так не достает планктонным водорослям для роста и воспроизводства. (Вокруг марганца, например, выстраиваются молекулы основного фотосинтезирующего пигмента — хлорофилла.) Можно подсчитать, сколько их попало в водную толщу, когда всего за 600 тысяч лет в Сибири вылилось на поверхность 1,5 млн кубометров жидкой лавы. Производство органического вещества на морских «нивах» поддерживалось на уровне самых высокопродуктивных областей современного океана. Неподвижные фильтраторы палеозойских морей (брахиоподы, мшанки, морские лилии) не справлялись с выпавшими на их незавидную долю темпами поступления пищи и начали сходить на нет. Вместе с ними вымерли последние ракоскорпионы, трилобиты, четырехлучевые кораллы, табуляты и фузулиниды, а также старые группы аммонитов. Лишь улитки и двустворки отделались «легким испугом». В довершение ко всему образовался суперконтинент Пангея, что привело к очередному падению уровня моря. Привычный ход жизни настолько нарушился за последние несколько миллионов пермских лет, что вымерло более 90 % видов морских животных. Так, на рубеже пермского и триасового периодов (248 млн лет назад) на смену эре древней жизни (палеозою) пришла эра средней жизни (мезозой). И смена эта была очень бурной.

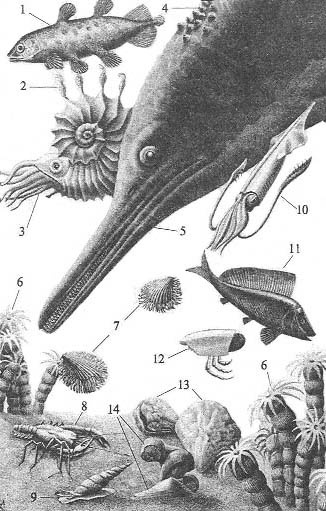

Юрские морские животные 1 — кистеперая рыба-целакант; 2 — усоногие раки-морские уточки; 3 — аммонит; 4 — усоногие раки-морские желуди; 5 — ихтиозавр; 6 — шестилучевые кораллы; 7 — двустворчатые моллюски-гребешки; 8 — десятиногий рак; 9 — брюхоногий моллюск; 10 — белемнит; 11 — костистая рыба; 12 — кокавикаридное ракообразное; 13 — двустворчатые моллюски-устрицы; 14 — двустворчатые моллюски-рудисты Мезозойская перестройка

По сравнению с палеозойской «недвижностью» донных животных в мезозое все буквально расползлось и расплылось во все стороны (рыбы, каракатицы, улитки, крабы, морские ежи). Морские лилии взмахнули руками и оторвались от дна. Двустворки-гребешки хлопнули створками и поплыли. Даже шестилучевые кораллы и мшанки в отличие от своих палеозойских родственников научились двигаться. Засыпанные осадком кораллы выкарабкиваются из него, набирая в себя воду и раздуваясь. Так коралл протискивается сквозь осадок. Перебирая щетинками и цепляясь щупальцами, некоторые шестилучевые кораллы перелезают через преграды. Мшанки ползают, используя как тягловую силу членов колонии, оказавшихся снизу. (На тех, кто внизу, всегда и ездят.) Но лучший способ перемещения заключается в том, чтобы оседлать более подвижных улитку или краба. Во время всепланетной мезозойской перестройки морских сообществ (248 — 65 млн лет назад) обычными стали многие хищники-дурофаги, дожившие до наших дней. Преимущество получили те, кто вел активный образ жизни, умел успешно обороняться и залечивать раны. Заметнее стало воздействие на осадок животных-копателей, а на затвердевшие породы — камнеточцев. Самые разные животные (шестилучевые кораллы, двустворки, плавающие и донные фораминиферы) приобретали симбиотических простейших и бактерий, обеспечивавших хозяев пропитанием. Симбиоз стал важной движущей силой. А теперь обо всех по порядку. Дробители и взломщики

Дробители, взломщики и сверлильщики раковин стали обильны и многообразны. Заметный «всплеск преступности», запечатленный в следах нападения, произошел между позднетриасовой и позднемеловой эпохами (227 — 65 млн лет назад). В среднетриасовую эпоху головоногие наутилоиды для пробивания раковин обзавелись обызвествленной клювовидной верхней челюстью-ринхолитом (греч. «каменный клюв»). В раннеюрскую эпоху (206–180 млн лет назад) в ходу были как режущие, так и колющие ринхолиты. Другие наружно-раковинные головоногие — аммониты — обрели обызвествленные челюсти, устроенные, как щипцы для раздавливания раковин. Многие аммониты были вооружены теркой из нескольких колец зубов, как у осьминогов. В триасовом периоде морские ящеры — покрытые панцирем толстые короткомордые плакодонты (греч. «плитчатозубые») с пластинами в челюстях и некоторые ихтиозавры (греч. «рыбоящеры») с расширенными зубами — вовсю плющили раковины. Тогда же на смену вымершим рыбам-щелкунчикам пришли новые: акулы и скаты с зубами, слившимися в давящие пластинки. У этих акул даже названия очень зубастые: гибодонтные (греч. «выпуклозубые» — в триасе), гетеродонтные (греч. «разнозубые» — в ранней юре) и птиходонтные (греч. «складчатозубые» — в мелу). В раннеюрскую эпоху морские звезды научились выворачивать желудок. Вместо того чтобы переваривать добычу внутри, они делали это снаружи. Ведь если желудок — снаружи, в него войдет куда как больше пищи. Прибавилось хищных брюхоногих моллюсков. Десятиногие раки (омары и креветки) расплодились в раннетриасовую эпоху. Крабы защелкали клешнями в раннеюрскую. Самыми крупными мезозойскими морскими хищниками были живородящие ихтиозавры. Уже в триасовом периоде они достигли 14-метровой длины, практически не преодоленной ни одним другим хищником. Их вытянутые челюсти были усажены рядами крепких остроконечных зубов. Дополнительные пальцы и фаланги расширили ласты. Кости были облегченные. Плотный, но упругий кожный покров (который прекрасно сохраняется) снизил лобовое сопротивление тела. Позвоночник выгнулся, и мощный хвостовой плавник как бы сам толкал тело вперед. Подобно рыбам-тунцам ихтиозавры в погоне за белемнитами и кальмарами использовали стиль «плавание — прыжок», что облегчало дыхание и одновременно увеличивало скорость. Не хуже плавали мозазавры (название по реке Маасу и греч. «ящер») и плезиозавры (греч. «близкий к ящеру»). Позднемеловые мозазавры на самом деле были чешуйчатыми ящерицами, хотя и очень-очень большими, а длинношеие плезиозавры — нет. Изгибая длинное могучее туловище и хвост, мозазавры развивали приличную скорость. Некоторые из них заныривали настолько глубоко, что с возрастом от пережитых перепадов давления у них начиналась ломота в суставах. Шарнирное сочленение челюстей, как у змей, позволяло им заглатывать довольно крупную добычу — рыбу и аммонитов до 350 кг весом. Впрочем, об особенно крупные раковины они сами ломали зубы. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно