|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы... От палеонтологических реконструкций к предсказаниям будущего Земли | Автор книги - Андрей Журавлев

Cтраница 52

Умерла же ель потому, что жучиная семья выела древесную ткань между корой и лубом, самые молодые и физически активные слои древесины. Конечно же, ни взрослые жуки, ни личинки древесиной не питаются — даже свежие древесные ткани им не по зубам, точнее — не по жвалам. Помогают им в этом нелегком деле офиостомовые грибы — родственники сморчков, трюфелей и пекарских дрожжей. Познакомились короеды с грибами еще во времена динозавров — по меньшей мере 140 миллионов лет назад. Вероятно, грибы пользовались жуками для расселения от одного дерева к другому. С тех пор эти две группы живых организмов настолько сжились друг с другом, что некоторые виды грибов только в гнездах короедов и встречаются. Покидая родительский дом, молодой жук уносит кусочки грибницы и споры в особых карманах — микангиях, скрытых в основании жвал и ножек. Сложно устроенное гнездо с множеством закономерно расположенных галерей до 40 сантиметров длиной (при том что сам жук больше 5,5 миллиметра не вырастает) — не что иное, как грибная плантация, очень, кстати, похожая устройством на наши фермы для разведения грибов. В жучиных туннелях грибы не только разлагают клетчатку на легко усваиваемые короткоцепочечные сахара, но и обезвреживают ее от обильных и опасных для насекомых растительных ядов — танинов, терпенов и других. А жуки спасают свои угодья от круглых червей и клещей, других — сорных — видов грибов. Может показаться, что грибы помогают короедам губить лес, но это не так. Жуки нападают на старые — 70–120-летние — и больные ели, которым пришла пора умирать, чтобы дать дорогу подросту и стать для молодых деревцев удобрением. Так что насекомые вместе со своими сожителями завершают естественный цикл. Другое дело, что, скажем, после сильного урагана или долгой засухи многие деревья слабеют и у короедов появляется корма вдоволь; если теплая пора затягивается, жуки за сезон успевают вывести и второе, и даже третье поколение, которые расселяются на здоровые деревья. Короеды хоть и опытные фермеры, но все же не столь изощренные, как муравьи-листорезы. Подобно тому как людские сообщества разнятся по типу хозяйства, колонии муравьев тоже пребывают на различных уровнях развития: от примитивных собирателей до весьма продвинутых фермерских хозяйств с тысячами плантаций на колонию, общим объемом с междугородный автобус. «Связь между способностями к культивированию и общественному образу жизни, наверное, не случайна, — считает микробиолог Дебра Брок из Университета имени Райса в Техасе. — Ведь все социальные виды — слизевики, муравьи, люди — могут эффективно выращивать урожай совместными усилиями». Не хочу умалять достоинство муравьев и короедов, но получается, что даже целенаправленное выращивание растений не служит свидетельством цивилизованности, а лишь показывает, что в крупных поселениях возникает необходимость совместного ведения хозяйства с последующим разделением «горожан» на профессиональные касты. Даймонд уверен, что приручено было все, что можно было приручить. Однако опыты последних полутора веков с благородными оленями показывают, что невостребованные ресурсы еще оставались. Кроме того, следуя его логике о принципиальной неприручаемости многих крупных видов млекопитающих, лошадь, например, одомашнить никак не могли. Все, кто пытался поставить под седло лошадь Пржевальского — а она генетически несильно отличается от дикого предка (предков?) домашних пород, — еле ноги унесли от ее зубов и копыт. Даже белоармейцы и красногвардейцы, разорявшие зоопарк-заповедник «Аскания-Нова» в степях Херсонщины. Да и несомненные предки домашних лошадей — тарпаны, по свидетельству очевидцев, еще заставших их в польских лесах в XIX веке, отличались крутым норовом. Но ведь получилось же их приручить, причем, вероятно, в тех же местах, где ныне «Аскания-Нова» сохраняет клочки последней ковыльной целины в Европе.

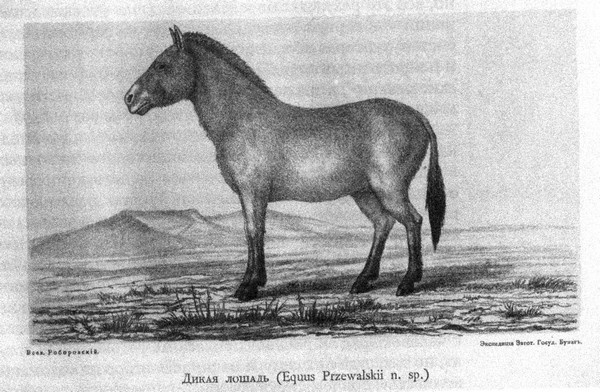

Дикая лошадь (Equus Przewalskii n. sp.)Последний вид дикой лошади — лошадь Пржевальского. Рисунок Всеволода Роборовского из книги «Третье путешествие в Центральной Азии из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки H. М. Пржевальского» (1883 год). Российская государственная библиотека Вот уже более 60 лет длится удивительный и восхитительный эксперимент по одомашниванию фермерской серебристо-черной лисицы, поставленный генетиками Дмитрием Беляевым и Людмилой Трут в новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН и затронувший несколько десятков тысяч особей. Эта лисья порода, хотя и была выведена человеком, остается совершенно диким зверем. Опыты показывают, что если среди особей в первую очередь вести отбор именно на одомашнивание — выбирать тех, кто наименее агрессивен и даже приветлив по отношению к людям, то результата можно добиться за шесть поколений. А за полвека — к 40-му поколению — в ручных животных превратились более 70 процентов популяции. Интересно, что лисицы при этом приобрели признаки других домашних пород — пегость, вислоухость, хвост кольцом, бульдожий прикус. Даже общаться с людьми начали в другой тональности — не рычат и не фыркают, а ласково «кудахчут» и «урчат», словно обращаются к партнерам или детям (родителям). На слух лисье «кудахтанье» очень напоминает человеческий смех, особенно женский, — и по звучанию, и по частоте. Конечно, все это результат определенных генетических изменений — в первую очередь влияющих на гормональную систему, которая обеспечивает устойчивость к стрессам, и нейротрансмиттеры, которые регулируют поведенческие реакции, а также — на обретение способности размножаться в любое время года (и чаще, чем раз в году). Вполне вероятно, что именно так, хотя и не вполне осознанно, происходило одомашнивание животных в природе. Ведь стоит обосноваться где-нибудь посреди относительно непуганой тайги или тундры людям, которые не пускают в ход ружья, как вокруг складывается целое антропогенное сообщество — росомахи, волки, песцы, те же лисы. Лисички и о сапоги готовы потереться, а иногда такие кульбиты выделывают, что и дрессированным цирковым артистам не под силу. Понятно, что не каждый зверь решится на тесное сближение с человеком и человек вряд ли рискнет приласкать росомаху или волка, но так, судя по всему, и начинался отбор на «одомашненность», причем с двух сторон. Скажем, волк в течение ледникового периода был обычным спутником не только многочисленных копытных, но и человека. На стоянках первобытных людей в России и на Украине находят кости сотен волков — столько же, сколько, например, останков лошадей или северных оленей. Теплоемкость шкуры волка выше, чем таковая у бобра или ондатры; проще говоря, в ней теплее. Вполне вероятно, что люди не только использовали их теплые шкуры для одежды, но и постепенно одомашнивали зверей, пока рычащий и воющий волк не превратился в радостно лающую собаку — первое домашнее животное. Древнейшая ДНК собаки была извлечена из черепа возрастом 33 тысячи лет — его обнаружили на Алтае в пещере Разбойничьей. По мнению Анны Дружковой из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, возглавившей международную группу молекулярных биологов, генетиков и археологов, гаплотип алтайской собаки ближе к таковым современных пород и доисторических псов Нового Света, чем к гаплотипам волков. Получается, что одомашнить верного друга человека могли и не на Ближнем Востоке, как считалось до последнего времени. 12,5 тысячи лет назад псовые, судя по мумии, найденной в 2011 году жителями села Тумат Усть-Янского улуса Якутии, уже дошли вместе с людьми до северо-востока Сибири и застали там мамонтов. «Это больше собака, чем волк», — поясняет результаты анализа ДНК Сергей Федоров из Музея мамонта при Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. Туматская ледниковая собака, возможно, принадлежала как раз к той «домашней породе», с которой люди из Центральной Азии отправились через Берингию осваивать американский континент.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно