|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? | Автор книги - Франс В.М. де Валь

Cтраница 40

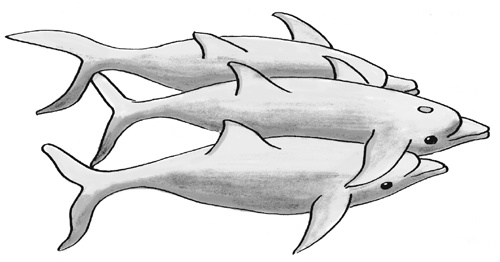

Два дельфина помогают третьему, контуженному дельфину, поддерживая его своими телами. Они приподнимают его таким образом, чтобы дыхательное отверстие находилось над водой, в то время как сами они лишены возможности дышать. По Siebenaler and Caldwell (1956) Приятно отметить, что после множества случаев интуитивной помощи, приведенных мною в книге «Эпоха эмпатии» (The Age of Empathy), эта тема наконец стала предметом экспериментальных исследований {187}. Например, в Институте изучения приматов, где находится Аюму, двух шимпанзе помещают рядом, причем один из них должен догадаться, какое орудие нужно другому, чтобы достать пищу. У первого шимпанзе есть выбор между несколькими предметами, такими как соломинка, чтобы пить сок, или грабли, чтобы пододвинуть пищу ближе, но только один из них подходит его партнеру. Первому шимпанзе следует оценить ситуацию и передать нужный предмет через окошко партнеру. Шимпанзе выполняют эти задания, показывая, что они могут понять специфические потребности своих собратьев {188}. Еще одна проблема состоит в том, способны ли приматы определять внутреннее состояние друг друга, например, видят ли они различие между сытым или голодным соплеменником? Отдадут ли они ценную пищу тому, кто только что плотно поел у них на глазах? Ответы на эти вопросы попытался найти японский приматолог Юко Хаттори в нашей колонии капуцинов. Капуцины могут быть достаточно щедрыми и любят есть вместе, сидя группами и пережевывая пищу. Когда беременная самка опасалась спуститься на землю, чтобы собрать причитающиеся ей фрукты (капуцины живут на деревьях, поэтому чувствуют себя увереннее на высоте), мы наблюдали, как другие обезьяны собирали больше фруктов, чем требовалось им самим, и приносили ей пригоршни еды. В опытах мы разделяли двух капуцинов сеткой, через которую они могли просунуть руки, и давали одному из них небольшую миску с дольками апельсина. В такой ситуации капуцин, обеспеченный провизией, часто передавал пищу своему обездоленному партнеру. Он садился рядом с сеткой и либо позволял своему соседу взять пищу у него из руки или рта, либо старался пропихнуть ее сквозь сетку. Это удивительно, потому что обстоятельства позволяли обладателю пищи как не делиться ею, так и держаться подальше от сетки. Мы обнаружили единственное исключение в великодушии капуцинов: если их сосед только что поел, обезьяны проявляли скупость. Конечно, это могло быть следствием меньшей заинтересованности сытого партнера в пище, но капуцины жадничали, только если видели, как их сосед ест. К партнеру, который поел, но остался незамеченным за этим занятием, проявлялась обычная щедрость. Юко сделал вывод, что капуцины способны оценить потребность в пище или ее отсутствие у своих компаньонов, основываясь на том, видели ли они, как те ели {189}. У детей понимание потребностей и желаний формируется за несколько лет до того, как они узнают, что окружающие знают. Они читают «сердца» задолго до мыслей. Это показывает, что мы на неправильном пути, описывая все это в терминах абстрактного мышления и теорий о том, что знают другие. В юном возрасте дети понимают, например, что ребенок, который ищет своего кролика, обрадуется, когда найдет его, в то время как ребенку, разыскивающему свою собаку, кролик будет безразличен {190}. Дети приобретают понимание о потребностях окружающих. Однако далеко не все люди применяют это знание на практике. Вот почему существует два типа людей, делающих подарки: одни дарят то, что нравится вам, другие — то, что нравится им самим. Даже птицы справляются с этим лучше. Так, самцы сойки ухаживают за своими самками, скармливая им лакомые кусочки. Предполагая, что каждый самец хочет удивить самку, исследователи предложили самцам на выбор личинок восковой моли и мучных червей. Но, прежде чем предоставить самцу возможность угостить самку, они кормили ее одним из этих кушаний. Видя это, самец изменял свой выбор. Если самка только что наелась личинок восковой моли, самец предлагал ей мучных червей, и наоборот. Причем делал он это, только если наблюдал, как самку кормит экспериментатор. Таким образом, самец сойки учитывал то, что ела самка, видимо, полагая, что она захочет попробовать что-то новое {191}. Сойки также способны учитывать предпочтения других, приняв их точку зрения. Здесь у вас может возникнуть вопрос: почему видение ситуации с чужой точки зрения считалось исключительно человеческим качеством? Для ответа на него следует обратиться к серии изобретательных экспериментов 1990-х гг. В этих экспериментах шимпанзе могли получить информацию о спрятанной пище от одного из исследователей, видевшего, как ее прятали, или от другого, который сидел в углу с завязанными глазами. Разумеется, шимпанзе следовало обратиться к первому исследователю и проигнорировать второго. Обезьяны, однако, не делали различий между экспериментаторами и могли попросить пищу у второго. Понимали ли шимпанзе, что бессмысленно протягивать руку к тому, кто их не видит? После множества разнообразных экспериментов подобного рода был сделан вывод, что шимпанзе не понимают необходимости видеть, чтобы знать. Это было довольно странное заключение, потому что главный исследователь описывал, как игривые шимпанзе надевали одеяла поверх голов и бродили кругами, пока не натыкались друг на друга. Когда же он сам надел одеяло на голову, то немедленно стал мишенью для игр шимпанзе, которые воспользовались его беспомощностью {192}. Обезьяны прекрасно понимали, что он не их видит, и старались устроить ему сюрприз. Я знал двух молодых шимпанзе, которые любили швырять в нас камни, практикуясь на далеко отстоящих целях. Они всегда делали это, когда я прикладывал к глазам фотоаппарат, при этом теряя контакт взглядов. Такое поведение само по себе показывает, что человекообразные обезьяны имеют представление о том, что окружающие способны видеть, а в описанных выше опытах, возможно, что-то было упущено. Однако, как обычно бывает в экспериментальных исследованиях, предпочтение отдали поведению в лаборатории, а не наблюдениям в реальной жизни. В результате была провозглашена исключительность человека, особенно наглядно проявляющаяся в том, что человекообразные обезьяны не обладают «ничем, отдаленно напоминающим модель психического» {193}. Этот вывод был встречен всеобщим одобрением и до сих пор пользуется поддержкой, хотя и не выдержал критической проверки. В Центре изучения приматов Йеркса, где я работаю, Дэвид Ливенс и Билл Хопкинс провели исследования, в которых они положили бананы за пределами ограждения шимпанзе, там, где постоянно ходят люди. Постараются ли шимпанзе привлечь внимание людей, чтобы получить фрукты? Сумеют ли они отличить людей, которые за ними наблюдают, от тех, которые не обращают на них внимания? Если да, это будет означать, что они сумели увидеть ситуацию с точки зрения окружающих. Шимпанзе справились, потому что они подавали сигналы жестами тем людям, которые смотрели на них, и при этом кричали и стучали по металлическим предметам, если люди их не замечали. Они даже показывали на бананы, чтобы пояснить свои просьбы. Одна самка шимпанзе, опасаясь, что ее неправильно поймут, сначала показала рукой на банан, а затем пальцем — на свой рот {194}.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно