|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? | Автор книги - Франс В.М. де Валь

Cтраница 16

Ученые, высказавшие предположение о зависимости зеркального теста от анестезии и попытавшиеся разоблачить открытие Иманиши, не были приматологами. Более того, никто из них даже не потрудился отправиться на остров Якусима, чтобы обсудить свои сомнения с полевыми исследователями, которые месяцами вели наблюдения на острове. Вновь я поражаюсь несоответствию между выдвинутым обвинением и его расследованием. Возможно, такое отношение — это пережиток ошибочного представления, что если вы хорошо знакомы с голубями и крысами, то вам известно все о познавательных способностях всех животных. Это наводит меня на мысль предложить следующее правило. Знай свое животное: каждый, кто хочет выдвинуть альтернативное предположение о познавательных способностях животного, должен либо близко познакомиться с видом, о котором идет речь, либо приложить усилия, чтобы подкрепить свое предположение фактами. Итак, я восхищаюсь работой Пфунгста с Умным Гансом и сделанными из нее потрясающими выводами, но меня чрезвычайно удручают кабинетные спекуляции, лишенные малейшей попытки проверить их достоверность. Учитывая, насколько серьезно эволюция сознания воспринимает различия между видами, пора отнестись с уважением к профессиональному мнению тех, кто потратил жизнь на изучение того или иного вида.

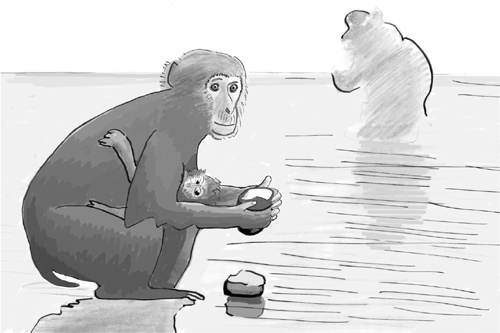

Первым подтверждением существования культуры у животных стали японские макаки на острове Якусима, мывшие батат. Первоначально привычка мыть батат распространилась среди молодых обезьян, но со временем она стала передаваться от матери к детенышам, из поколения в поколение Оттепель

Однажды утром в зоопарке Бургерса мы показали шимпанзе ящик, полный грейпфрутов. Обезьяны находились в здании, где проводили ночь, оно примыкало к большому острову, где они находились днем. Шимпанзе, похоже, заинтересовались тем, что мы выносим ящик через дверь и тащим его на остров. И когда мы вернулись в здание с пустым ящиком, началось настоящее светопреставление. Как только шимпанзе обнаружили, что ящик пуст, все двадцать пять обезьян разразились громкими криками, хлопая друг друга по спине. Я никогда не видел животных, которые бы так переживали по поводу отсутствующей пищи. Шимпанзе, видимо, пришли к выводу, что грейпфруты не могли просто исчезнуть, а остались на острове, куда обезьян должны были вскоре выпустить. Такой способ рассуждения не укладывается в простое объяснение вроде обучения методом проб и ошибок, тем более что мы первый раз действовали подобным образом. Эта история с грейпфрутами стала одноразовым экспериментом по изучению реакции шимпанзе на спрятанную пищу. Один из подобных тестов, получивших название дедуктивного (или прогнозного) рассуждения, предложили американские психологи Дэвид и Энн Премак. Они вручали шимпанзе по имени Сэди две коробки, в одну из которых клали яблоко, а в другую — банан. Затем обезьяна могла видеть, как один из исследователей жевал или яблоко, или банан. После чего Сэди оставляли наедине с коробками. Она сталкивалась с непростой задачей, поскольку не знала, откуда у экспериментатора фрукт. Сэди неизменно открывала коробку с фруктом, который исследователь не ел. Ученые исключили возможность постепенного обучения, потому что шимпанзе сделала свой выбор в первом же опыте и поступала так же во всех последующих. Судя по всему, Сэди пришла к двум выводам. Во-первых, исследователь съел фрукт, который находился в одном из ящиков, хотя она этого и не видела. Во-вторых, это означает, что оставшийся фрукт по-прежнему находится в другом ящике. Дэвид и Энн Премак отмечают, что большинство животных не способно к подобным умозаключениям — они просто наблюдают, как экспериментатор ест фрукт, и все. Шимпанзе, напротив, пытаются установить последовательность событий, ищут в них логику и домысливают отсутствующую информацию {66}. Спустя годы испанский приматолог Йозеп Калл предложил шимпанзе две закрытые банки, показав, что в одной из них находится виноград. Когда Калл снимал крышки, обезьяны выбирали банку с виноградом. Затем он закрывал банки и тряс сначала одну, потом другую. Только банка с виноградом издавала звук, поэтому неудивительно, что именно ее и выбирали шимпанзе. Тогда, чтобы усложнить задачу, Калл стал трясти пустую банку. В этом случае обезьяны выбирали другую банку, действуя методом исключения. По отсутствию звука они догадывались, где должен быть виноград. Возможно, этот опыт не слишком впечатляет, потому что мы воспринимаем подобные умозаключения как должное, но все не так однозначно. Собаки, например, проваливаются на подобном экзамене. Человекообразные обезьяны отличаются тем, что пытаются найти логические взаимосвязи на основе собственного представления о том, как устроен мир {67}. Здесь возникает интересный вопрос: не должны ли мы искать самое простое объяснение из всех возможных? Если животные, обладающие крупным мозгом, такие как человекообразные обезьяны, стараются найти логику в происходящих событиях, служит ли это простейшим объяснением их поведения? {68} Тут мы возвращаемся к дополнению Моргана к собственному правилу, в соответствии с которым мы можем позволить себе более сложные объяснения применительно к умственно развитым видам. Все это прежде всего относится к нам самим. Мы всегда стремимся во всем разобраться, прилагая свое логическое мышление ко всему, что нас окружает. Мы доходим до того, что если не видим причины, то мы ее выдумываем, что ведет к предрассудкам и вере в сверхъестественные силы. Так, футбольные фанаты надевают одну и ту же майку на удачу, а стихийные бедствия приписываются Божьей воле. Мы настолько привязаны к логике, что не можем без нее обойтись. На самом деле понятие «простое» не такое простое, как кажется. Оно подразумевает разные вещи по отношению к разным видам, что укрепляет вечные разногласия между сторонниками и противниками существования познавательных способностей у животных. К тому же мы часто запутываемся в терминологии, которая не стоит того времени, которое мы на нее тратим. Один ученый доказывает, что обезьяны понимают опасность, исходящую от леопардов, тогда как другой убеждает, что обезьяны просто усвоили из опыта, что леопарды иногда охотятся на представителей их вида. Оба утверждения не слишком отличаются друг от друга, несмотря на то что одно использует понятие знания, а другое — обучения. С упадком бихевиоризма споры на подобные темы стали, к счастью, менее жаркими. Приписывая любое поведение единому механизму обучения, бихевиоризм сам подготовил свое падение. Излишний догматизм сделал его больше похожим на религию, чем на научную теорию. Этологи нападали на бихевиористов, заявляя, что вместо одомашнивания белых крыс, чтобы сделать их пригодными для проверки гипотез, следовало бы поступить наоборот — подладить гипотезы к «реальным» животным. Ответный удар был нанесен в 1953 г., когда Дэниел Лерман, представитель американской школы сравнительной психологии, подверг резкой критике этологию {69}. Лерман возражал против упрощенного определения понятия «врожденный», утверждая, что даже специфическое для вида поведение складывается в результате длительного взаимодействия с окружающей средой. Поэтому ничего врожденного в действительности не существует, а это значит, что термин «инстинкт» вводит в заблуждение и от него следует отказаться. Этологи были задеты и обескуражены неожиданной критикой, но, когда они пришли в себя после этой, по словам Тинбергена, «адреналиновой атаки», стало ясно, что повесить на Лермана ярлык врага не получается. В частности, оказалось, что он энтузиаст наблюдения за птицами, в которых прекрасно разбирается. Это впечатлило этологов, и Берендс вспоминал, что при встрече с «врагом» лицом к лицу им удалось быстро найти общий язык, уладить взаимное недопонимание и превратиться в «очень хороших друзей» {70}. Тинберген, познакомившись с Дэнни, как все теперь звали Лермана, стал называть его не психологом, а зоологом, что последний воспринимал как комплимент {71}.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно