|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полный справочник пчеловода | Автор книги - Валерий Корж

Cтраница 35

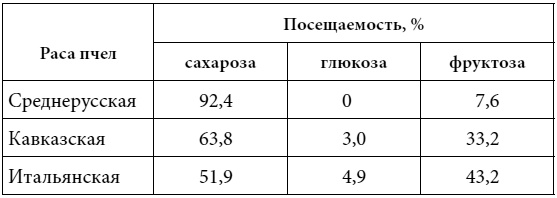

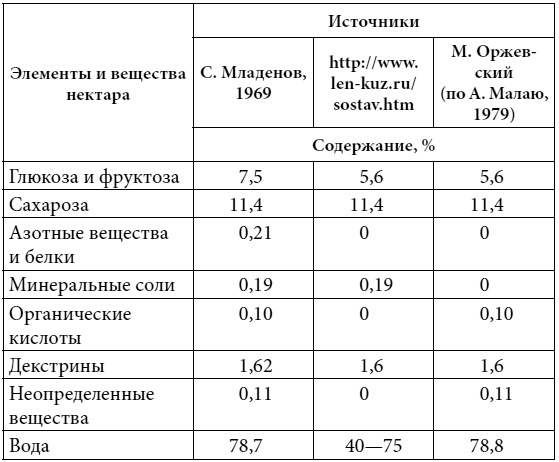

Помимо указанных веществ и элементов в нектаре имеются в очень небольших количествах ароматические, красящие вещества и витамины. Все эти вещества нектара придают получаемому из него меду характерные особенности. Выяснено, что при выборе источника взятка пчелы ориентируются не только по составу сахаров в нектаре, но и по количеству нектара и концентрации в нем сахара. При этом предпочтение отдается «самому сладкому» источнику. В связи с этим при необходимости привлечения пчел к искусственному источнику корма (например, при летней заготовке корма на зиму) при хорошем естественном взятке надо давать пчелам «сладкий» сахарный сироп 65–68 %-ной концентрации. Пчела и человек по-разному воспринимают сладкие вещества. Так, в опытах по дрессировке пчел выяснилось, что 2 %-ный раствор тростникового сахара, который человеку кажется достаточно сладким, пчелы не смогли отличить от чистой воды. На искусственный сахарин, который для человека в 500 раз слаще, чем сахар, пчелы не реагируют вовсе. Они воспринимают сладкими лишь следующие виды сахара: фруктозу, глюкозу, сахарозу, мальтозу и еще несколько сахаров. Человек же воспринимает сладкими, кроме этих, еще более двадцати других сахаров. Пчелы далеко не безразличны к составу сахаров нектара. Считается, что по степени привлекательности для пчел сахара можно расположить так: сахароза, глюкоза, фруктоза. Для изучения этого вопроса О. Зауралов (1985) провел опыт, который показал, что пчелы популярных рас чаще всего посещали чашки с сахарозой (табл. 13). Таблица 13 Степень посещаемости пчелами различных сахарных компонентов нектара

В некоторых источниках сообщается, что пчелы охотнее всего посещают смесь из равного количества сахарозы, глюкозы и фруктозы. Однако в тех же опытах было установлено, что это утверждение не соответствует действительности — такой смеси сахаров пчелы не отдавали предпочтение. Установлена прямая зависимость наполнения медового зобика от концентрации сахарозы в нектаре. Так, при 17 %-ной концентрации сахарозы пчелы в среднем набирали в зобик 42 мг корма, при 34 %-ной — 55, при 68 %-ной — 61. Изучение несахарных компонентов нектара показало, что их содержание в нектаре незначительно, разнообразно и изменчиво. Несмотря на это они имеют большое значение, поскольку в них обнаружены ценные биологически активные вещества, необходимые для питания пчел и придающие меду целебные и диетические качества. В настоящее время физиология, а также цели и механизм выделения нектара растениями изучены в недостаточной степени. Результаты многолетних наблюдений и выводы пчеловодов изложены ниже. Данные исследований последних лет показали, что нектар служит для транспортировки биологически активных веществ к завязи. Кроме того, установлено, что биологическая роль цветковых нектарников заключается не только в привлечении насекомых-опылителей, но и в создании вокруг частей цветка зоны, повышающей защиту его органов от повреждения микроорганизмами. При этом отмечено, что бактерицидное действие нектара специфично для каждого вида растений. Этим обусловливается и различие в антибиотических свойствах сортов меда. Выделение нектара является сложным биологическим процессом. В настоящее время нектаровыделение рассматривается еще и как средство для избавления растений от избытка продуктов углеводного обмена, возникающего в результате недостатка азота для синтеза белка. Многие ученые полагают, что нельзя рассматривать нектар только как средство привлечения насекомых-опылителей для опыления цветков. Дело в том, что в нектар входят гормоны стероидной группы, которые создают благоприятную среду для прорастания пыльцевых трубок и оплодотворения цветка. Основные медоносные растения

В средних широтах медоносами и пыльценосами являются около 200 видов растений, однако на конкретной территории таких растений, дающих более-менее приличный взяток, обычно насчитывается не более 40–60. Продуктивное пчеловодство возможно только в таких районах, где обеспечивается непрерывный медосбор в течение всего активного сезона. В большинстве природных зон обычно имеется один или несколько продуктивных медосборов, при которых часть накопленного меда можно изъять. Наиболее сильный из них принято называть главным. В остальные периоды небольшое количество меда, собираемое пчелами, целиком используется на нужды семьи. Такой медосбор называется поддерживающим. Но часто бывает и так, что на какое-то время медосбор прекращается полностью. Медоносные условия, складывающиеся на конкретной территории в текущем сезоне, зависят не только от погодных условий, но и, пожалуй, в первую очередь — от произрастающих на этой территории медоносов. Все растения, представляющие интерес для пчеловодства, принято классифицировать по времени цветения, виду угодий, характеру использования пчелами. В последнем случае различают такие растения: нектароносы, пыльценосы и нектаропыльценосы. Большинство ценных для пчеловодства растений входит в группу нектаропыльценосов (липа, гречиха, подсолнечник, эспарцет и др.). По времени цветения различают медоносы ранневесенние, весенние, раннелетние, летние, позднелетние и осенние. По месту произрастания (виду угодий) растения делят на такие медоносы: • лесных угодий и парков; • лугов и неудобных земель; • полевых севооборотов; • плодово-ягодных насаждений. Кроме того, существует ряд специальных растений, которые высеивают около пасек для повышения медосборов. В такой последовательности и рассмотрим их ниже. Медоносы лесных угодий и парков

Статистика свидетельствует, что наиболее высокие медосборы получают пасеки, размещенные в лесной зоне. Однако не всякие лесные угодья богаты медоносами. Совсем мало медоносов или вовсе их не бывает в еловых лесах. В сосновых лесах, где почва более доступна для солнечных лучей, небольшое количество медоносов может произрастать (малина, иван-чай, ягодники, вереск). Хороший медосбор пчелам дают смешанные леса, особенно такие, где растет липа, клен, акация, ива. В таких лесах, как правило, присутствуют медоносы травянистой растительности. Особенно хорошие медосборные условия создаются в том случае, если пасеки размещаются не в лесу, а на некотором (до 1–1,5 км) удалении от него. Тогда лесные и луговые или посевные медоносы могут создавать непрерывный медоносный конвейер с ранней весны до конца лета. Остановимся на краткой характеристике основных медоносов этих угодий. Акация белая (робиния) — дерево высотой до 12 м (рис. 18). Цветет очень обильно, начиная с середины мая. Продолжительность цветения обычно составляет 10–14 дней, но при умеренном тепле может цвести до 3 недель. Зацветает с 5–8-го года жизни, больше нектара выделяет в возрасте 10–30 лет. За день пчелы могут принести до 8–12 кг нектара.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно