|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полный справочник пчеловода | Автор книги - Валерий Корж

Cтраница 25

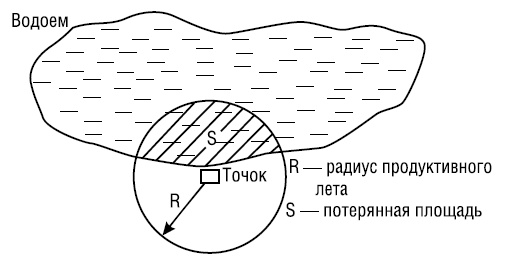

Кстати, пчелы всегда стремятся не располагать свои гнезда около больших водоемов, поскольку они инстинктивно чувствуют опасность такого соседства для семьи. Во-первых, если пчеле приходится возвращаться с взятком низко над таким водоемом, то любой сильный порыв ветра может сбить пчелу на воду и она погибнет. Во-вторых, над водной гладью пчелы плохо ориентируются не только потому, что на ровной поверхности отсутствуют хорошо различимые ориентиры, но и потому, что водная поверхность (особенно при волнении) может вносить искажения в поляризацию солнечных лучей, по которым они ориентируются в пространстве. По указанным выше причинам особо опасно размещение точка или пасеки рядом с большим водоемом, на противоположном берегу которого располагаются массивы медоносов. Места сбора трутней, где происходит их спаривание с матками, всегда находятся на постоянных участках местности. Эти участки никогда не располагаются рядом с водоемами, особенно большими. Как известно, совокупление трутня и матки происходит в воздухе, после чего они часто падают на землю. Понятно, что если вместо земли им придется падать на воду, то это будет означать гибель матки и, возможно, гибель той семьи, из которой неплодная матка вылетела на спаривание. Размещение точков и пасек непосредственно около больших водоемов, помимо вышесказанного, еще и сокращает (до 50 %) площадь продуктивного лета пчел (рис. 13).

Рис. 13. Сокращение площади продуктивного лета у водоема А вот если большие водные пространства (моря, лиманы, водохранилища, устья больших рек) располагаются на удалении 5–20 км от точка или пасеки, то это благоприятно сказывается на жизнедеятельности пчел. Происходит так потому, что в этом случае за счет положительного влияния своеобразного микроклимата приморской территории (повышенной влажности, меньшего перепада температур) увеличивается продуктивность медоносов. В то же время эти водные поверхности не будут негативно влиять на летную деятельность пчел, поскольку они располагаются за радиусом их продуктивного лета. Отношение медоносных пчел к излучениям и полям различного происхождения

Все излучения и поля, которые нас окружают, имеют естественное или искусственное происхождение. Пчелы, как и другие живые существа, подвержены их действию, которое может быть очень разнообразным. Прежде чем оценить степень этого влияния, классифицируем виды излучений и полей на основе их происхождения: 1. Излучения и поля естественного происхождения: • гравитационное поле Земли; • магнитное поле Земли; • постоянное и переменное электрические поля атмосферы; • естественная радиация (радиоактивность) Земли; • световое излучение Солнца. 2. Излучения и поля искусственного происхождения: • электромагнитные поля (излучения) передатчиков радиоволнового диапазона (радиостанции, телевидение, связь, радиолокационные станции); • электрополя высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП); • низкочастотные электрополя, создаваемые техническими устройствами (генераторами); • акустические поля (звуковые излучения); • ультразвуковые излучения. А теперь рассмотрим, как относятся медоносные пчелы к излучениям и полям естественного происхождения и какое воздействие эти поля оказывают на них. Отдельное внимание также уделим вопросу о непосредственном воздействии электричества на пчел. Гравитационное поле Земли

Гравитационное поле (сила тяготения) Земли есть ее природное свойство притягивать к себе все физические объекты. Вектор этого поля направлен к центру Земли, а его действие всепроникающее, то есть от воздействия силы притяжения нельзя ничем ни защититься, ни экранироваться. В процессе эволюции медоносные пчелы не могли не испытывать действия гравитационного поля Земли. Силу притяжения пчелы используют при строительстве сотов. Есть предположение, что цепочки сцепленных пчел, которые обычно висят при строительстве сотов, указывают пчелам направление действия (вектор) силы притяжения. Возможно, пчелы при строительстве сотов используют и какие-то другие свои органы восприятия силы притяжения, однако достоверно известно, что при отстройке сотов (в дупле, пещере и т. д.) они всегда располагаются строго вертикально. В таких сотах рабочие пчелы и трутни к завершению своего развития принимают горизонтальное положение, поскольку продольные оси ячеек сота ориентируются при их строительстве горизонтально (перпендикулярно вектору гравитации). А вот продольная ось маточника по большей части ориентируется вертикально (параллельно вектору гравитации). Такое расположение ячеек и маточников на соте принято считать естественным. А что будет, если их расположение изменить? В одном из опытов сот после засеивания его маткой расположили горизонтально в надрамочном пространстве на высоте 1–2 см от гнездовых рамок. В результате бо́льшую часть яиц (80–90 %) пчелы съели, окончательно их уничтожив через 1–3 дня после запечатывания ячеек, то есть ни одна пчела из таких яиц не вышла (Е. К. Еськов, 2003). От ориентации маточников по отношению к вектору гравитации зависит процент выхода маток. Допускается небольшое отклонение продольной оси маточника от вертикального положения, при котором развитие и выход маток происходит без осложнений. Но если положение маточника будет изменено на 90° или больше, то вероятность гибели развивающихся маток возрастет с увеличением возраста личинок. Так, если маточник за 1,5–2 дня до его запечатывания развернуть на 180°, то матка в нем прекращает развитие. Венгерский изобретатель Конья сконструировал улей с круглой рамкой, в котором гравитация используется для предотвращения роения и борьбы с клещом Варроа. Для этого улей один раз в сутки поворачивают на 180°. Полученные результаты сам Конья объясняет так: поскольку при оттягивании маточников пчелы руководствуются гравитацией и строят их с открытыми отверстиями вниз, то при повороте сота на 180° отверстия оказываются вверху и пчелы удаляют маточники. Аналогичная ситуация складывается и при развитии клещей. Самка клеща незадолго до запечатывания проникает в ячейку и прячется под личинкой. После запечатывания она делает отверстие в оболочке личинки на месте, определяемом гравитацией, в другом месте самка испражняется. При ежедневном повороте сота клещ теряет ориентировку и не размножается. Магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли существует потому, что внутренние структуры земного шара обладают магнитными свойствами. Можно сказать, что Земля представляет собой огромный магнит, у которого есть Северный и Южный магнитные полюсы. Внешними причинами, которые обусловливают существование магнитного поля Земли, являются природные системы электрических токов в ионосфере.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно