|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Золотая тень Кёнигсберга | Автор книги - Дина Якшина

Cтраница 56

Воины 17-й дивизии «избили председателя колхоза и ряд колхозников, которые не давали им демонтировать колхозную мельницу» — эта информация даже попала в докладную записку ответственного партийного работника и ушла «наверх». И мельницу было приказано восстановить за счёт армии. В 1946–1947 годах Даркемен заселяли семьями из Новгородской, Псковской, Великолукской, Брянской областей. Попытались было завезти сюда два эшелона с переселенцами из Тамбова и Рязани, но люди отказались выходить из вагонов, требуя, чтобы их везли в Багратионовский район, где уже обосновались их земляки. К концу 1947 года в Даркеменском районе проживало 1730 семей, а сам район переименовали в Озёрский. Районный центр Даркемен получил новое имя годом ранее — 7 сентября 1946-го он стал Озёрском.

Шталлупёнен его величества

Король Фридрих Вильгельм I лично встречал переселенцев Сейчас в это трудно поверить, но в течение трёх столетий (за вычетом, естественно, «советского периода») этот маленький населённый пункт посетило столько знаменитостей, что, вздумай в нынешнем Нестерове отметить каждого гостя хотя бы скромной мемориальной дощечкой — в историческом центре города на стенах не хватило бы места! Глухая провинция

Статус города Шталлупёнен получил в 1722 году — одновременно с Тапиау (Гвардейском), Рагнитом (Неманом) и на три года раньше, чем Гумбиннен (Гусев) и Пиллау (Балтийск). Название «Шталлупёнен» имеет прусские корни и означает «место (деревня, селение, камень) у воды (реки)». Здесь нет развалин старинных замков. Шталлупёнен и его окрестности всегда были провинцией — в самом что ни на есть «оценочном» значении этого слова. Король Фридрих Вильгельм I, озабоченный тем, что территория практически обезлюдела, переселил в Шталлупёнен несколько сотен жителей Зальцбурга (как впрочем, и в Гумбиннен). Дело в том, что зальцбургский епископ Леопольд своим патентом от 31 октября 1731 года приказал всем лютеранам в возрасте свыше двенадцати лет покинуть его владения в течение восьми дней. Фридрих Вильгельм I тут же объявил гонимых лютеран своими подданными, выделил из казны средства на переезд — и вскоре лично (!) встречал первый отряд переселенцев. По прибытии в районы переселенцы получили во владение участок земли, скот и хозяйственные принадлежности. Табак и картофель

Местное население поначалу смотрело на вновь прибывших как на оккупантов. Но… именно выходцы из Зальцбурга первыми в Пруссии стали сажать табак, картофель, применять некоторые виды новых сельскохозяйственных орудий. Ну а прусская земля, очевидно, сама по себе располагала к определённой толерантности. Так что очень скоро бывшие зальцбуржцы стали нормальными такими пруссаками. Где-то даже слегка «обрусевшими», чему весьма способствовала близость границы с Российской империей. Мы уже не раз говорили о той мистической связи между Россией и Пруссией, из-за которой «нити судеб» обоих государств сплетались в такие причудливые комбинации, что от последствий их «сплетений» нередко вздрагивал весь мир. Павел Иванович Сумароков, писатель XVIII века, член Императорской Академии наук и художеств, первым, наверное, обозначил рецепт «невозможного счастья»: «Если бы ‹…› смешать российскую пылкость с меланхолией пруссаков, то предстал бы нам совершеннейший народ в свете». Женщины в корсетах

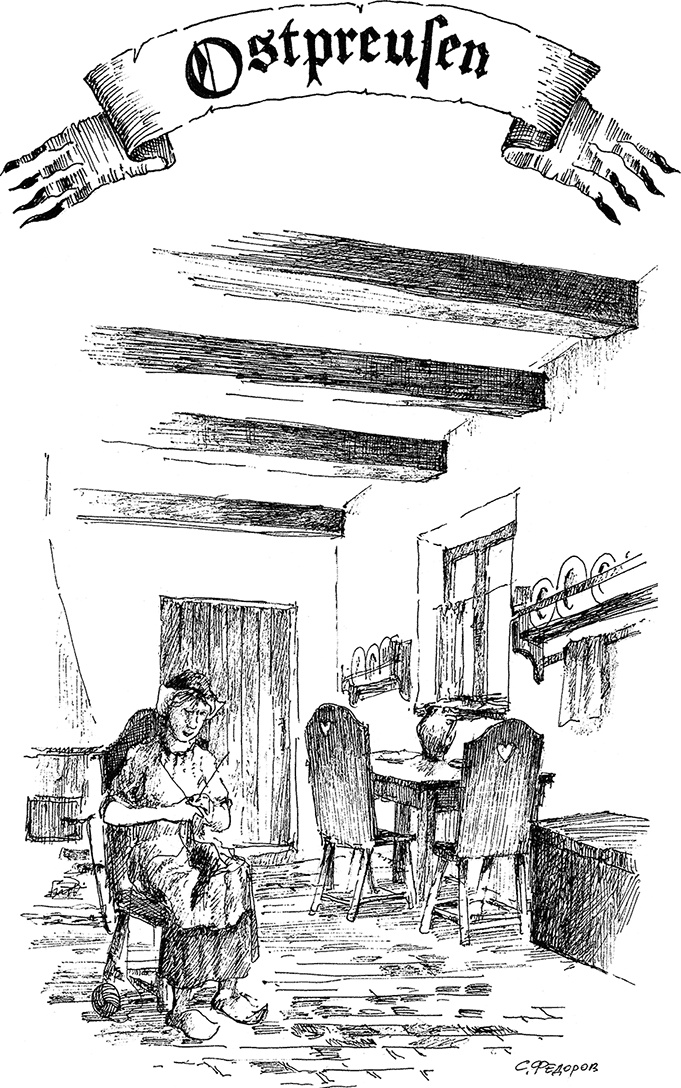

Он же описывал — с фактографической точностью, — как живёт «меланхолический народ», пока что не ставший «самым совершенным в свете». «Пруссаки рослы, статны, большей частью белокуры, хороших лиц; женский пол не отличается правильными чертами. ‹…› Женщины ходят в корсетах, юбках с передниками, грубых соломенных шляпках, чепцах, повязках из платков и башмаках. ‹…› Жилища ‹…› у бедных из одной глины, с красными окнами, крышею черепичной… Внутри выстлано кирпичом; есть занавески, стулья, за решётками по стенам расположена посуда, у всякого кровать, и довольно опрятно. Деревни состоят из пяти-шести дворов. ‹…› Хозяйки, девушки беспрестанно, сидя, ходя, вяжут чулки, каковое рукоделие предпочитается всем другим. В огородах разводят свёклу, петрушку, пастернак, разные зелени, запасают капусту… Пруссаки мало употребляют в пищу мяса, они довольствуются картофелем, огородными приправами, сбитым маслом. Картофель, капуста занимают целые поля, первым завалены амбары, гречихи почти не сеют. Лугов весьма мало, косят траву в лесах, во рвах, по дорогам… приносят её издалека в больших корзинах. Все овцы белые, и в сотне не увидите ни одной чёрной. Гусей держат в столь великом числе, что их выгоняют на поля в одно время со скотиною удивительными стадами. Лошади крупны, широки, сильны, тяжелы и годятся в добрую упряжь… Трактиров почти нет по селениям. ‹…› Молочный или бир-суп (пивной. — Прим. авт.), кусок холодного жареного, яичница, кислое молоко явятся к вашей трапезе, вы поморщитесь, наполните с голода желудок и заплатите, как будто сладко кушали». «Мы лишились самовара…»

Всё это «картинки с натуры», зафиксированные Сумароковым после его кратковременного пребывания в Восточной Пруссии, проездом через Шталлупёнен. А почти через сто лет после Сумарокова Л. П. Шелгунова, известная мемуаристка, описывает своё посещение Шталлупёнена так: «В Сталюпень (Шталлупёнен. — Прим. авт.), первый прусский город, мы приехали в девять часов и тотчас же спросили себе бутылку вина и поздравили друг друга с приездом. Стены гостиницы оказались увешанными портретами членов русской царской фамилии. (Так как неподалёку от Шталлупёнена находился Эйдкунен (пос. Чернышевское, Нестеровского района) — пограничный переход, через который российские путешественники попадали в Восточную Пруссию; русские цари на стенах немецкой гостиницы — вполне понятная любезность по отношению к тем, кто платит ДЕНЬГИ! — Прим. авт.) Как в этом маленьком городишке всё чисто, мило, светло. В то время, как мы завтракали, к нам подошла какая-то родственница здешнего почтмейстера и обратилась к Каррасу (спутнику Шелгуновой и её мужа. — Прим. авт.): „Прошлый раз, когда вы приезжали тут с американцем, месяц тому назад, вы забыли перчатки — вот они“. — Да здравствует прусская честность! — вскричал Каррас. ‹…› Но — увы! — через несколько лет мы не могли сказать того же самого. Проезжая тут же, но уже по железной дороге, мы лишились самовара, который у нас вынули в багаже из закрытого ящика. Начальник станции посоветовал нам сделать заявление. Совет мы исполнили, но самовара не получили…» Бутерброды чудовищные!

Бывал в Шталлупёнене и драматург, реформатор российского театра Александр Островский. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно