|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История астрономии. Великие открытия с древности до средневековья | Автор книги - Джон Дрейер

Cтраница 64

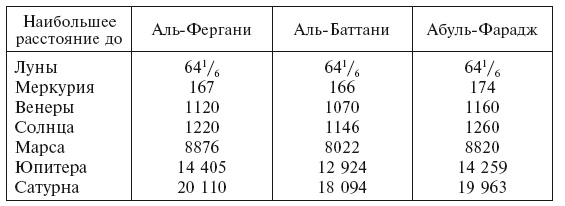

Переходя к пяти планетам, мы находим, что, вообще говоря, арабы предприняли очень мало попыток усовершенствовать работу Птолемея. Однако они не удовольствовались использованием системы Птолемея исключительно в качестве вспомогательного геометрического способа вычислений; им нужна была реальная, физически истинная система мироздания, и потому они принимают на веру существование твердых хрустальных сфер на манер аристотелевских. Над Луной находится аль-афир, пятая сущность, лишенная легкости и тяжести и не воспринимаемая человеческими чувствами; из этого вещества образуются сферы и планеты (Аль-Баттани). Уже в книге Аль-Фергани мы находим принцип, который, как мы видели, появляется еще в V веке (Прокл) и становится общепризнанным в Средние века, гласящий, что наибольшее расстояние до планеты равно наименьшему расстоянию до планеты, расположенной сразу же над ней, таким образом, что между сферами не остается пустых пространств [242]. По Аль-Фергани, полудиаметр Земли равен 3250 милям, что почти соответствует 56⅔ мили Аль-Мамуна вплоть до градуса, если принять π = 22/7. Исходя из расстояний до Луны и Солнца у Птолемея, легко выразить другие расстояния в полудиаметрах Земли, так как соотношение между максимальным и минимальным расстояниями хорошо вписывается в теорию Птолемея. Аль-Баттани приводит аналогичный ряд цифр, хотя и с некоторыми небольшими различиями. Он умалчивает о том, как своеобразно трактовал Птолемей теорию Меркурия. В приведенной ниже таблице указаны расстояния в полудиаметрах Земли:

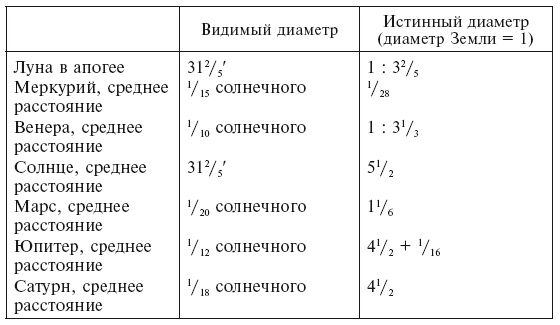

Аль-Кушчи, один из астрономов Улугбека, приводит перечень полудиаметров «углублений» планетных сфер (то есть наименьших расстояний), выраженных в парасангах, причем диаметр Земли составляет 2545 парасангов. Выраженные в полудиаметрах Земли, цифры несколько отличаются от приведенных выше, например, наименьшее расстояние до Солнца составляет 1452, а наибольшее до Сатурна – 26 332, но он ничего не сообщает о том, как были найдены эти значения. Перед тем как оставить эту тему, приведем диаметры планет по Аль-Фергани, так как они стали известны в Европе очень рано и на них ссылались Роджер Бэкон и другие [243]. При несущественных различиях Аль-Баттани, Абуль-Фарадж и Авраам бар-Хия приводит одни и те же цифры:

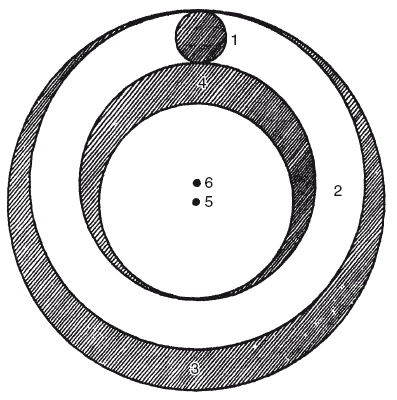

Система сфер наиболее подробно изложена в трех более поздних трактатах: космографии Закарии ибн Мухаммада ибн Махмуда аль-Казвини (около 1275 г.), астрономии Абуль-Фараджа, написанной в 1279 году, и астрономии Махмуда ибн Мухаммада ибн Омара аль-Джагмини, о котором одинаково неизвестно, когда он жил и кто был по национальности, но, вероятно, он писал в XIII или XIV веке. В этих учебниках мы находим сложную систему сфер, которая должна была учитывать все особенности движения планет в полном согласии друг с другом в общем порядке сфер, но не предложила ничего нового в теории Луны и других планет. Прилагаемые рисунки (взятые из Аль-Джагмини) лучше проиллюстрируют идеи, чем длинное описание [244].

1 – Солнце; 2 – эксцентрическая сфера; 3 — окружающая сфера; 4 – комплемент окружающей сферы; 5 – центр мира; 6 — центр эксцентрической сферы Солнце представляет собой сплошное шарообразное тело между двумя эксцентричными сферическими поверхностями, которые касаются двух других поверхностей, в общем центре которых находится Земля и которые между собой заключают пространство (или междусферие, как называет его Абуль-Фарадж), названное у Аль-Джагмини аль-муматталь, или равновращающаяся сфера, которая совершает то же движение с запада на восток, что и неподвижные звезды, то есть имеется в виду прецессия. Сферы трех внешних планет и Венеры изображены на том же плане, за исключением того, что место тела Солнца занимает сфера-эпицикл каждой планеты, на внутренней поверхности которой прикреплена планета (сплошное шарообразное тело), или (как говорит Абуль-Фарадж) «вставлена, как жемчужина в кольце, касаясь поверхности в одной точке». Ось эксцентрической сферы наклонена к оси сферы аль-муматталь, что вызывает смещение по широте. Лунная система включает в себя дополнительную сферу за пределами других, центр которой совпадает с центром мира и которая называется аль-джавзахар, что означает созвездие Дракона, так как эта сфера обеспечивает обращение лунных узлов («головы и хвоста дракона») по зодиаку [245]. Внутренняя из двух концентрических сферических поверхностей, между которыми лежит эксцентрическая сфера, непосредственно окружает огненную сферу Земли. Система Меркурия сложнее, так как должна предусматривать пространство для вращения центра эксцентрической сферы. На рисунке показана эксцентрическая сфера, заключенная в сферу, аль-мудир, или вращающаяся, которая позволяет верхней апсиде или апогею эксцентра или деферента (3 на рисунке) двигаться вправо по наружной сфере аль-мудир. Внутренняя поверхность сферы аль-муматталь непосредственно окружает сферу аль-джавзахар Луны. Необходимым следствием принятого Птолемеем большого солнечного параллакса в У было то, что Меркурий и Венера оказались на очень близком расстоянии от Земли, так как считалось, что они ближе, чем Солнце. Так, Авраам бар-Хия говорит, что тень Земли простирается за пределы орбиты Меркурия, но не доходит до Венеры. Птолемей никогда не говорит о параллаксах Меркурия и Венеры, о которых ничего не было известно, хотя, конечно, они должны были быть больше 3′. Но исходя из того, что наименьшее расстояние до Меркурия равно расстоянию до Луны в апогее, параллакс Меркурия должен вырасти до 54′, а такое значение наверняка показалось бы слишком большим, хотя, кажется, Аль-Баттани не нашел в нем ничего странного, возможно, потому, что Меркурий не виден в момент нижнего соединения. Быть может, именно большой параллакс Меркурия побудил Ибн Юнуса (без каких-либо объяснений) уменьшить солнечный параллакс с 3 до 2′ или, вернее, до 1 ′57″.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно