|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Страсти в нашем разуме. Стратегическая роль эмоций | Автор книги - Роберт Фрэнк

Cтраница 35

Принцип полного разоблачения будет применяться к репутациям наравне с физическими симптомами. Он подсказывает, почему оппортунистам может оказаться труднее, чем сейчас, смягчать последствия дурной репутации. В сегодняшней обстановке, когда мобильность очень высока, оппортуниста будет привлекать стратегия перемещения на новое место всякий раз, когда его поймали с поличным. Но во времена меньшей мобильности эта стратегия была бы менее эффективной. Ибо, когда общества были более стабильными, надежные люди получали больше преимуществ, оставаясь на месте и пожиная плоды хорошей репутации, которую они себе создали. Точно так же, как в интересах владельца не продавать хорошую машину, переезжать было не в интересах честного человека. В традиционно стабильных средах летуны, как подержанные автомобили, вызывали подозрения. В наши дни, однако, существует столько внешних побуждений для переезда, что сам факт того, что вы — новый человек, почти не несет в себе подобного допущения. Эти примеры иллюстрируют работу трех основных принципов, управляющих передачей информации между людьми, чьи интересы потенциально конфликтуют: принципы дорогостоящей подделки, деривации и полного раскрытия. Пассивные сигналы, порождаемые естественным отбором, должны согласовываться со всеми тремя, тогда как активные сигналы не подчиняются действию принципа деривации. В следующей главе мы будем изучать физические симптомы нравственных чувств. Поскольку эти симптомы скорее всего зародились пассивным образом и предполагают коммуникацию между потенциальными соперниками, будут применяться все три принципа. VI. КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЗНАКИ

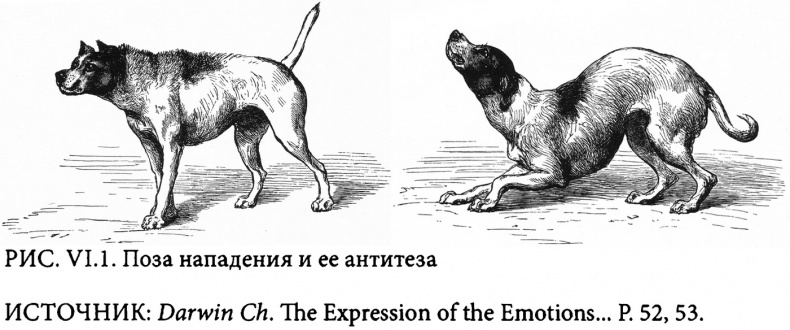

Любой с первого взгляда поймет, что намерения двух собак на рис. VI. 1 разные.

Собака слева приняла позу, которую Чарльз Дарвин называл «позой нападения» [74]. Она приближается с поднятой головой, напряженно задранным хвостом, шерсть на спине и загривке вздыблена. Она идет прямо, уши подняты вверх, а взгляд зафиксирован на объекте агрессии. «Эти движения... вытекают из намерения собаки напасть на врага, и поэтому они в значительной мере понятны нам» [75]. А вот когда собака подходит к хозяину, практически все внешние проявления ее настроения меняются. Вместо того чтобы идти, напряженно выпрямившись, она прогибается. Хвост опущен и виляет. Шерсть спокойно прижата к телу. Уши оттянуты назад, а пасть расслаблена. Глаза больше не кажутся округлившимися и напряженно вглядывающимися. ПРИНЦИП ПОЛЕЗНЫХ АССОЦИИРОВАННЫХ ПРИВЫЧЕК

Дарвин обычно использовал эти рисунки, чтобы проиллюстрировать два из трех принципов, которыми он объяснял проявление эмоции у человека и животных. Первый — это его «принцип полезных ассоциированных привычек»: Определенные сложные действия оказываются прямо или косвенно полезными при известных душевных состояниях, облегчая определенные ощущения или удовлетворяя известные желания. И всякий раз, когда вновь возникает подобное душевное состояние, даже в слабой степени, тотчас же в силу привычки или ассоциации обнаруживается тенденция совершать те же самые движения; хотя бы на этот раз они были вовсе бесполезны [76]. Было бы лучше назвать этот принцип «принципом полезных ассоциированных движений», потому что он применим не только к привычному поведению, но также к такому поведению, которое управляется инстинктивными или врожденными нейронными цепями. Отметим, что поза собаки на левой стороне рис. VI. 1 подходит для сражения в каждой своей детали. Даже вздыбившаяся шерсть на загривке и спине служит этой цели, заставляя собаку казаться больше и потому повышая ее шансы напугать соперника. Каждый элемент позы собаки напрямую контролируется ее центральной нервной системой. Чтобы шерсть стояла дыбом, нервные импульсы должны из мозга собаки пройти по позвоночному столбу и добраться до кожи шеи и спины, где они активируют крошечные гладкие мышцы, окружающие каждую фолликулу. Задача по координации всех импульсов, составляющих позу нападения, неописуемо сложна. При ее выполнении природа полагается на различные способы сократить путь. В рассматриваемом случае необходимые механизмы координации эволюционировали в мозгу собаки благодаря естественному отбору, точно так же, как и шерсть. Поза нападения встроена в мозг, моментально запускается эмоциями, испытываемыми во время конфликта. Собака, которой пришлось бы принимать эту позу путем волевой координации соответствующих групп мускулов, оказалась бы страшно неприспособленной к внезапным угрозам. Из-за естественного преимущества, присущего инстинктивным и привычным (ненамеренным) типам реакции, решил Дарвин, эти типы реакции почти всегда будут связаны с определенными душевными состояниями [77]. То есть они будут надежными сигналами о состояниях, которые их вызывают. Дарвин не имел в виду принцип деривации Тинбергена (см. главу V), когда писал о позе нападения у собаки. Но ясно, что его принцип полезных ассоциированных привычек с ним согласуется, поскольку ему ни разу не приходит в голову, что поза собаки появилась из-за той роли, которую она играет как сигнал о намерении. ПРИНЦИП АНТИТЕЗЫ

Второй принцип, иллюстрируемый рис. VI.1, — это дарвиновский «принцип антитезы»: Определенные душевные состояния ведут к... действиям, которые... оказываются полезными. Когда же возникает прямо противоположное душевное состояние, тотчас обнаруживается сильная и непроизвольная тенденция совершать движения прямо противоположного характера, хотя бы они были совершенно бесполезны [78]. Каждая деталь правой части рис. VI.1, например, ярко контрастирует с соответствующей деталью позы нападения, даже если, как выразился Дарвин, «ни одно из вышеописанных движений, так ясно выражающих привязанность собаки, не приносит ей ни малейшей непосредственной пользы» [79]. Дарвин отвергал предположение, что зеркальные движения могли первоначально возникнуть в целенаправленной попытке сообщить о противоположном душевном состоянии. Скорее, как он утверждал, они возникли, потому что противоположные намерения так часто на практике ассоциируются с противоположными же действиями. Когда мы хотим, чтобы объект двинулся влево, мы толкаем его влево; когда вправо — толкаем вправо. Мы часто совершаем те же движения даже в контекстах, в которых, как мы знаем, они не возымеют ни малейшего эффекта. Дарвин описывает знакомые жесты новичка-билльярдиста, который хочет, чтобы его блуждающий удар слегка отклонился в сторону: «Когда игрок видит, что его шар движется в неправильном направлении, и сам он в то же время сильно желает, чтобы шар двигался в другом направлении, он не может... удержаться от бессознательных движений, которые в аналогичных случаях оказывались эффективными» [80]. И даже самый случайный бейсбольный фанат никогда не забудет жестикуляцию англичанина Карлтона Фиска в шестой игре Мировой Серии 1975 года, когда он успешно проделал свой дальний пробег по левому краю, чтобы оставаться в поле.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно