|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 80

Разумеется, никому не хочется подвергать себя отбору по такому признаку: это уже превращается в евгенику. Даже если такой отбор действительно привел бы к увеличению продолжительности жизни людей, от него было бы больше вреда, чем пользы. Но на самом деле с нами это уже произошло. Наша аэробная производительность выше, чем у других гоминид, и живем мы значительно дольше их: почти вдвое дольше шимпанзе и горилл, обладающие схожим уровнем метаболизма. Вероятно, мы обязаны этим далеким предкам, которые гонялись за газелями по африканской саванне. Стайерский бег, может быть, и не доставляет особенного удовольствия, однако именно он сформировал человека как вид. Страдания закаляют нас. На основании особенностей взаимодействия двух геномов мы можем предположить, что наши предки увеличили аэробную производительность и уменьшили масштабы образования свободных радикалов. При этом продолжительность их жизни выросла, а плодовитость снизилась. Насколько эта гипотеза справедлива? Можно проверить эмпирически. Но, так или иначе, она неизбежно вытекает из мозаичности митохондрий. Мозаичность возникла 2 млрд лет назад вместе с появлением эукариотической клетки: уникальным событием, которое освободило бактерий от энергетических ограничений и позволило им выйти на новый уровень. И неудивительно, что вид заката над африканскими равнинами заставляет сердце биться быстрее: это позволяет нам прикоснуться к странной, запутанной и чудесной цепи событий, которая уходит вглубь времен, к нашим обезьяноподобным предкам, а от них и к моменту зарождения жизни. Эпилог

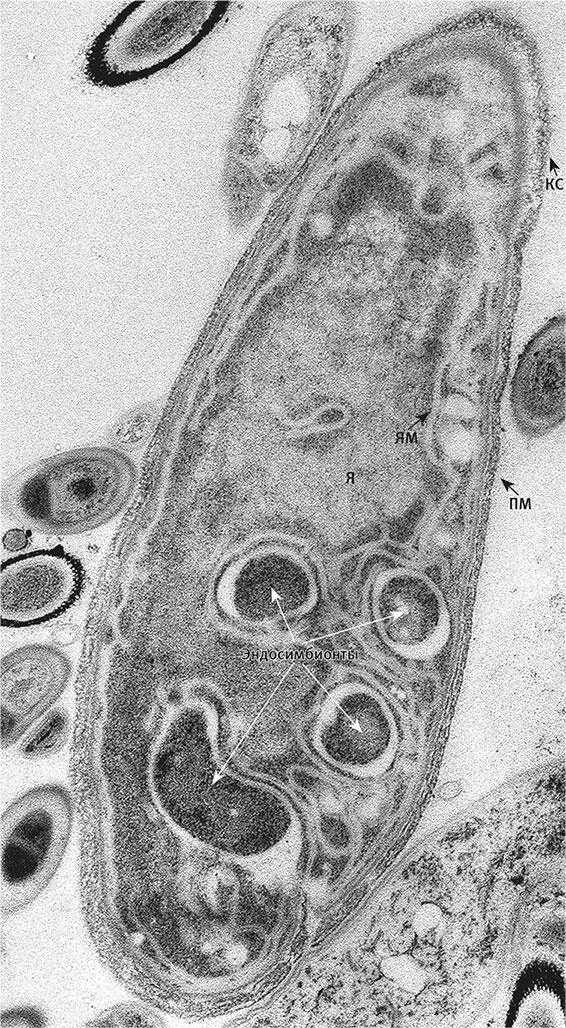

Из глубины В Тихом океане, в Идзу-Бонинском желобе, на глубине более 1200 м расположен вулкан Миодзин. Группа японских биологов более десяти лет тралила эти воды в поисках интересных жизненных форм. Как считают они сами, не удавалось найти ничего впечатляющего до мая 2010 года, когда они вытащили из глубин червей-полихет, которые прежде жили, прикрепившись к гидротермальному источнику. Сами черви оказались не такими интересными, как ассоциированные с ними микроорганизмы. Один из этих одноклеточных организмов считался эукариотическим, пока его не рассмотрели (рис. 37). Он задал загадку, ответ на которую не найден до сих пор. “Эукариоты” – организмы с “настоящим ядром”. У этой клетки есть структура, которая на первый взгляд кажется нормальным ядром. Еще у нее есть складчатые внутренние мембраны и некоторое количество эндосимбионтов: возможно, это произошедшие от митохондрий гидрогеносомы. Как и у эукариотических водорослей и грибов, у нее есть клеточная стенка. И (что неудивительно для образца, поднятого из океанских глубин) она не имеет хлоропластов. Это довольно крупная клетка: около 10 микрометров в длину и 3 микрометров в диаметре, а объем ее больше, чем у типичной бактерии вроде E. coli (приблизительно в 100 раз). “Ядро” занимает примерно половину внутреннего объема клетки. На первый взгляд, это эукариотический организм, хотя его трудно с ходу отнести к какой-либо из известных групп. “Это лишь вопрос времени и геномного секвенирования, – подумали бы вы, разглядывая странное создание, – а потом этот организм займет свое законное место на дереве жизни”.

Рис. 37. Уникальный микроорганизм из морских глубин Прокариота или эукариота? У этого организма есть клеточная стенка (КС), плазматическая мембрана (ПМ) и ядро (Я), заключенное в ядерную мембрану (ЯМ). Кроме того, у него есть несколько эндосимбионтов (Э), которые в некоторой степени напоминают гидрогеносомы. Организм довольно крупный (длина около 10 микрометров) и с большим ядром, занимающим примерно 40 % клеточного объема. Эукариота? Нет! Ядерная мембрана имеет лишь один слой, а не два. В ней нет поровых комплексов – лишь случайные отверстия. Рибосомы встречаются и в ядре (точки на серых областях), и в цитоплазме. Ядерная мембрана переходит в другие мембраны вплоть до плазматической. ДНК в форме тонких нитей (2 нанометра в диаметре), как у бактерий, а не как у эукариотических хромосом. Очевидно, это не прокариота. Я полагаю, что это загадочное создание на самом деле прокариота, которая обзавелась бактериальными эндосимбионтами, а сейчас идет по пути эукариотической эволюции, становясь крупнее, расширяя геном, собирая сырой материал для достижения сложности. Но это единственный известный образец, и мы не узнаем правду, не секвенировав геном этого существа. Но взгляните еще раз на эту клетку! Ядро действительно есть у всех эукариот, и во всех известных случаях оно устроено одинаково. Оно имеет двойную мембрану, которая соединяется с другими клеточными мембранами, и ядрышко, где синтезируется рибосомальная РНК, а также ядерные поровые комплексы замысловатой структуры и эластичную ламину. ДНК в ядре при помощи белков тщательно упакована в хромосомы – относительно толстые хроматиновые фибриллы диаметром 30 нанометров. Как мы знаем из гл. 6, синтез белка происходит на рибосомах, которые всегда располагаются вне ядра. На этом основано разделение между ядром и цитоплазмой. А что насчет клетки из вулкана Миодзин? Ее ядерная мембрана однослойна и имеет небольшое количество отверстий. Ядерных пор в мембране нет. ДНК находится в виде тонких фибрилл около 2 нанометров в диаметре, как у бактерий, а не как у эукариот с их толстыми хромосомами. В ядре есть рибосомы! И снаружи ядра они также есть. Ядерная мембрана в некоторых местах переходит в клеточную. Эндосимбионты могли бы быть гидрогеносомами, но на трехмерной реконструкции видно, что некоторые из них имеют характерную для бактерий спиральную форму. Похоже, это относительно недавно приобретенные клеткой бактерии. Хотя у этой клетки есть внутренние мембраны, ничего похожего на эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи или цитоскелет не наблюдается, а ведь это классические признаки эукариот. Получается, эта клетка определенно не эукариотическая в привычной для нас современной форме, и ее сходство с эукариотами лишь поверхностное. Так что это? Ученые, обнаружившие этот организм, ответа не знали. Они назвали существо Parakaryon myojinensis. Новый термин паракариота указывает на промежуточную морфологию этого создания. Их статью опубликовали в “Журнале электронной микроскопии” под одним из самых интригующих заголовков, которые мне доводилось видеть: “Прокариота или эукариота? Уникальный микроорганизм из морских глубин”. В статье имелся прекрасно поставленный вопрос, однако никаких попыток ответить на него авторы не предприняли. Выявить природу этой клетки могло бы помочь изучение генома или хотя бы рибосомальной РНК, и статья тогда превратилась бы из небрежно пролистываемой большинством читателей заметки в текст для “Нейчур” c высоким импакт-фактором. Но ученые лишь сделали срез своего единственного образца. И все, что они могли сказать с уверенностью – что за 15 лет, сделав 10 тыс. срезов микроорганизмов из морских глубин и изучив их под электронным микроскопом, они не встречали ничего хотя бы отдаленно похожего. Равно как и после того случая: абсолютно ничего. И никто, кроме них, ничего подобного не видел. Что же это? Необычные особенности могли быть просто артефактом, возникшим при изготовлении препарата – о такой возможности не стоит забывать, учитывая небезупречную историю электронной микроскопии. С другой стороны, если эти особенности – дело рук человеческих, почему лишь этот единственный образец отличался от всех остальных? И почему эти структуры выглядят настолько гармоничными и оправданными в своем существовании? Боюсь, это не артефакт. Тогда остается три варианта. Это далеко отклонившийся от основной ветви эукариотический организм, чьи изначально нормальные структуры метаморфизировали в ходе приспособления к необычному образу жизни – существованию в прикрепленном виде на глубоководных червях на гидротермальном источнике. Но это маловероятно. Многие другие одноклеточные организмы живут в таких же условиях, но никто из них не последовал примеру этого существа. Как правило, если сильно видоизменившиеся эукариоты утрачивают некоторые типично эукариотические признаки, оставшиеся все равно выдают их. Именно так, например, обстоит дело с архезоями, которые считаются живыми ископаемыми. Их принимали за примитивную промежуточную форму, но в итоге оказалось, что они произошли от полноценных эукариот. Если Parakaryon myojinensis и вправду выродившийся эукариотический организм, то он радикально отличен по строению от всего, что мы видели прежде. Я не думаю, что это такой случай.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно