|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 75

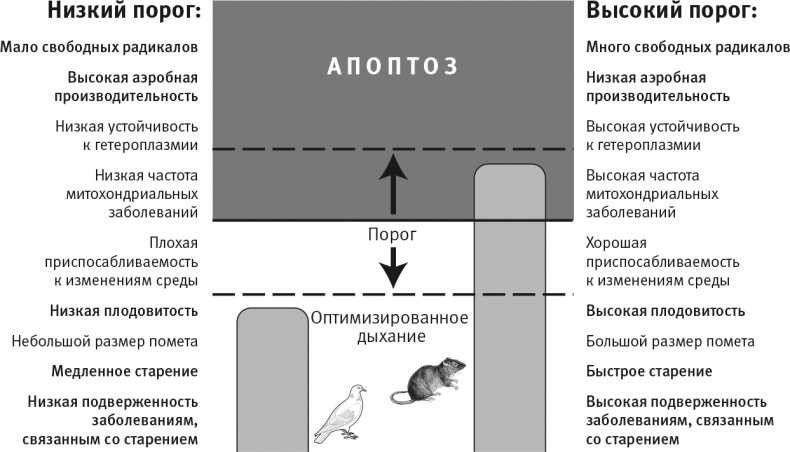

Но предположим, что я крыса и полеты меня не интересуют. Глупо жертвовать большей частью моего многочисленного будущего потомства ради совершенства. Мы уже знаем, что сигналом, запускающим апоптоз (форму функционального отбора), служит образование свободных радикалов. Медленный, ленивый поток электронов по дыхательной цепи выдает плохую совместимость митохондриального и ядерного геномов. Перевосстановление компонентов дыхательных цепей приводит к образованию свободных радикалов. Цитохром c выходит из митохондрий, и потенциал на мембране падает. Будь я птицей, сочетание этих факторов послужило бы сигналом для запуска апоптоза. Мои дети умирали бы еще на эмбриональной стадии. Но я крыса, и мне это не нужно. Что, если при помощи какого-либо биохимического фокуса я смогу “проигнорировать” свободнорадикальный сигнал, который должен вызвать смерть моего потомства? Я подниму порог смерти. Это будет означать, что образование свободных радикалов сможет достигать больших масштабов прежде, чем вызвать апоптоз. Так я получу преимущество: большая часть моего потомства переживет эмбриональный период, и я стану гораздо плодовитее. Но какую цену мне придется заплатить за феерическую продуктивность? Летать я определенно не смогу. Более того, моя аэробная производительность окажется ограниченной. У моего потомства будет очень мало шансов заполучить оптимальную комбинацию митохондриальных и ядерных генов. Вот мы и подошли к следующей точке баланса затрат и прибылей: приспособленности против болезней. Вспомните гипотезу Дугласа Уоллеса о том, что быстрая эволюция митохондриальных генов у животных способствует их адаптации к разному климату и питанию. Мы не знаем, как именно это работает (если работает), но удивительно, если бы в этой гипотезе не оказалось зерна истины. Самые значимые факторы, к которым стоит приспособиться (иначе мы недолго протянем), – это рацион и температура тела. Митохондрии очень важны и в том, и в другом случае. Работа митохондрий в высокой степени зависит от митохондриальной ДНК. Различные последовательности ДНК обеспечивают разное качество работы в разных условиях. Одни будут лучше работать при более низкой температуре, другие – при более высокой. Одни лучше подойдут для повышенной влажности, другие – для сжигания калорий при диете с повышенным содержанием жиров. И так далее. Есть намеки на то, что отбор в определенных условиях действительно идет: например, в человеческих популяциях довольно четко наблюдается распределение по типам митохондриальной ДНК в соответствии с географическими областями. Это не более чем намеки. И все же нет сомнений в том, что у птиц разнообразие митохондриальной ДНК гораздо ниже. Уже тот факт, что большинство отклонений от оптимальной для полета нуклеотидной последовательности элиминируется в ходе отбора, означает, что чем ниже изменчивость оставшейся ДНК, тем менее широк простор для отбора. Становится сложнее подобрать вариант митохондриальной ДНК, который хорошо подходил бы, например, для холода или же для богатой жирами диеты. В этом отношении особенно интересен тот факт, что птицы часто мигрируют вместо того, чтобы страдать от сезонных изменений в условиях среды обитания. Возможно ли, что их митохондрии лучше приспособлены для того, чтобы обеспечивать длительную нагрузку в процессе миграции, чем к работе в более жестких условиях, с которыми они могут столкнуться, если птицы останутся в одной местности? У крыс, напротив, нет проблем с вариативностью, и, казалось бы, за счет этого они должны иметь обширный материал для адаптаций. Действительно ли это так? Откровенно говоря, я не знаю, но эти звери отлично умеют приспосабливаться. Черт бы взял всех этих крыс, от которых не спастись. Но, конечно, широкое разнообразие митохондриальных генов имеет свою цену. Это болезни. В сущности, этого можно избежать, осуществляя отбор клеток зародышевой линии и избавляясь от тех, которые несут митохондриальные мутации, еще до их созревания. Есть некоторые свидетельства того, что такой отбор имеет место: у мышей и крыс тяжелые митохондриальные мутации обычно ликвидируются за несколько поколений, хотя менее вредные мутации и переходят к потомству почти беспрепятственно. Только задумайтесь: несколько поколений! Отбор здесь очень слабый. Если вам выпало родиться с серьезным митохондриальным заболеванием, вы не сможете утешиться надеждой, что ваши внуки (если повезет их иметь) будут здоровыми. Даже если отбор вправду действует на клетки зародышевой линии, отсеивая митохондриальных мутантов, это не дает никаких гарантий отсутствия митохондриальных заболеваний. Ядра незрелых яйцеклеток могут быть ничуть не похожи на то, что получится. Они много лет находятся в подвешенном состоянии, застыв на полпути к завершению мейоза – а в какой-то момент им приходится объединять свои потрепанные, видавшие виды гены с генами партнера. Отбор на митонуклеарную коадаптацию может происходить лишь после того, как зрелая яйцеклетка оплодотворена сперматозоидом и образовалось новое, генетически уникальное ядро. Сами по себе митохондриальные мутации не влекут гибридное разрушение: его вызывают несоответствия между ядерными и митохондриальным генами (причем и те, и другие в других обстоятельствах могут прекрасно работать). Мы видели, что сильный отбор, отсеивающий клетки с митонуклеарной несовместимостью, неизбежно увеличивает вероятность бесплодия. Если мы не хотим оказаться бесплодными, то должны заплатить другую цену – у нас будет повышенный риск возникновения болезней. Столкновение с этим выбором – плодовитость и заболевания или бесплодие и здоровье в остальном – также является закономерным следствием необходимости обладать двумя геномами. Это гипотетический порог смерти (рис. 34). Оказавшись за ним, клетка (а вместе с ней, возможно, и весь организм) погибает в результате апоптоза. Ниже порога клетка и организм выживают. Высота этого порога у разных видов различна. Для летучих мышей, птиц и других созданий с высоким уровнем потребления кислорода порог должен быть низким: даже небольшой уровень свободных радикалов в ущербных митохондриях (вместе с небольшими несоответствиями митохондриального и ядерного геномов) будет запускать апоптоз и гибель эмбриона. Для крыс, ленивцев и всех существ с низкой потребностью в кислороде порог выше. Для них образование свободных радикалов в небольших количествах допустимо, митохондрии с некоторыми нарушениями функций считаются сносными, эмбрион продолжает развиваться. Оба варианта несут и выгоды, и неудобства. Низкий порог дает высокую аэробную эффективность и низкую вероятность развития заболеваний, но за это приходится платить повышенной вероятностью бесплодия и худшей приспосабливаемостью. С высоким порогом связаны низкая аэробная производительность и повышенная подверженность заболеваниям, но при этом доступны высокая плодовитость и хорошая приспосабливаемость. Вот волшебные слова, их можно повторять, как мантру. Плодовитость. Приспособляемость. Аэробная эффективность. Болезни. Мы подошли к сути естественного отбора – ближе некуда. Повторюсь: необходимость идти на компромиссы неизбежно вытекает из потребности иметь два генома.

Рис. 34. Порог смерти.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно