|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 65

Бессмертная зародышевая линия и бренное тело В клетках животных содержится огромное число митохондрий, и мы заставляем их безостановочно работать, чтобы хватило энергии для активной жизни. Это должно приводить к высокому уровню мутагенеза в митохондриях, верно? Более или менее да. В каждой нашей клетке от нескольких сотен до нескольких тысяч митохондрий. Мы не знаем точную частоту их мутаций (ее очень трудно измерить непосредственно), но известно, что наши митохондриальные гены эволюционируют в 10–50 раз быстрее, чем ядерные. Отсюда следует, что однородительское наследование митохондрий у животных должно зафиксироваться особенно быстро. Наша модель показала, что оно действительно будет гораздо легче закрепляться у многоклеточных организмов, чем у одноклеточных. И в этом нет ничего удивительного. Но легко впасть в заблуждение, если рассматривать эти процессы на собственном примере. Первые животные были совсем не похожи на нас и представляли собой кого-то вроде губок или кораллов – сидячих фильтраторов, которые не перемещались в пространстве (по крайней мере во взрослых стадиях). Неудивительно, что у них было не очень много митохондрий и их митохондриальные гены мутировали реже (во всяком случае реже ядерных). Из этого исходил Арунас Радзвилавичюс, когда работал над диссертацией. Радзвилавичюс – талантливый физик, которого привлекли большие биологические задачи. Вообще забавно, что самые интересные физические проблемы возникают сейчас именно в биологии. Арунас понял, что обычные деления клеток в многоклеточных организмах и однородительское наследование митохондрий приводят к похожему результату: они увеличивают вариабельность клеток. Почему? Во время каждого клеточного деления популяция митохондрий случайным образом распределяется между дочерними клетками. Если в клетке небольшое число мутантных митохондрий, вероятность того, что эти мутанты будут распределены точно поровну, низка – куда вероятнее, что одна из дочерних клеток получит больше мутантных митохондрий, чем другая. Если повторить деление много раз, мы получим большое разнообразие. Некоторые прапрапраправнуки исходной клетки унаследуют больше мутантных митохондрий, чем другие. Хорошо это или плохо, зависит от того, какие именно клетки и в каком количестве унаследовали мутантные митохондрии. Представьте себе организм вроде губки, все клетки которого очень похожи друг на друга. У такого организма нет дифференциации клеток на множество специализированных тканей и органов, например мозг и кишечник. Если вы разрежете живую губку на кусочки (не пытайтесь повторить это дома!), эти кусочки регенерируют. Губка может себе это позволить, потому что стволовые клетки у нее почти повсюду и из них могут образовываться и соматические (образующие тело) клетки, и клетки зародышевой линии. В этом отношении губки похожи на растения: ни у тех, ни у других нет специализированных зародышевых клеток, которые отделялись бы на ранних этапах развития. Их гаметы способны развиваться из стволовых клеток во многих тканях. Это различие имеет решающее значение. У нас есть особая линия зародышевых клеток, которые отделяются на ранних стадиях эмбрионального развития. У млекопитающих в норме не образуется гамет, например, из стволовых клеток печени. А вот для губок, кораллов и растений это нормально: половые органы у них могут вырастать в самых разных местах. Эти различия обычно объясняют конкуренцией клеток, но это не очень убедительно [91]. Арунас же обнаружил, что у всех организмов без зародышевой линии есть общая черта: в их клетках мало митохондрий, и эти митохондрии редко мутируют. А редкие мутации могут уничтожаться путем сегрегации. Вот как это работает. Многочисленные деления увеличивают разнообразие митохондриального состава между клетками. То же самое касается клеток зародышевой линии. Если зародышевые клетки отделяются на ранних стадиях развития, между ними не может быть большого разнообразия, поскольку они претерпели малое число делений. Но если зародышевые клетки развиваются из случайно взятых клеток зрелых тканей, то различий между ними будет гораздо больше (рис. 30). Большое число актов деления клеток означает, что в некоторых зародышевых клетках накопилось больше мутаций, чем в других. Какие-то будут почти идеальны, а в некоторых бардак: словом, будет наблюдаться большое разнообразие. Как раз то, что нужно для естественного отбора: он вычищает плохие клетки, оставляя в живых хорошие. По мере смены поколений качество зародышевых клеток растет, и формировать зародышевые клетки из случайных клеток зрелых тканей оказывается уместнее, чем отделять их на ранних стадиях развития и погружать в спячку. Хотя повышенное разнообразие – благо для зародышевых клеток, оно может обернуться катастрофой для зрелого организма. Плохие зародышевые клетки вычищаются отбором – остаются лучшие, которые и дадут начало новому поколению. Но как быть с дефектными стволовыми клетками, образующими новые ткани взрослого организма? Скорее всего, из них сформируются ткани с нарушенными функциями, которые могут оказаться не в состоянии поддерживать работу организма. Здоровье организма в целом зависит от состояния самого больного из его органов. Если вдруг я получу инфаркт, прекрасное состояние моих почек уже не будет иметь значения: я умру, и все мои здоровые органы умрут со мной. Таким образом, высокое разнообразие митохондриального состава в организме имеет и преимущества, и недостатки, и ущерб для целого организма может вполне перекрыть те преимущества, которые получают зародышевые клетки. Уровень митохондриального разнообразия, при котором оно становится скорее вредным, чем полезным, зависит от числа тканей в организме и от скорости мутаций.

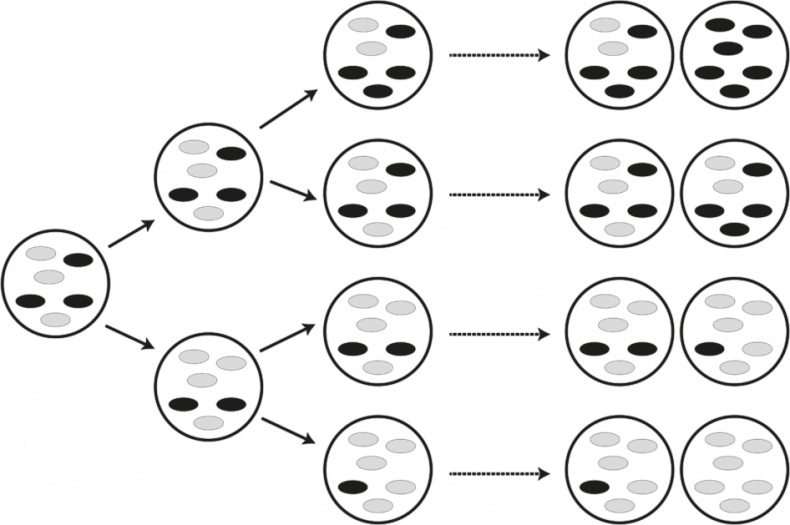

Рис. 30. Случайное распределение митохондрий увеличивает разнообразие клеток. При делении клетки, содержащей разнотипные митохондрии, они удваиваются, а затем примерно поровну делятся между двумя дочерними клетками. Соотношение разных типов митохондрий в дочерних клетках после каждого деления будет немного иным. Со временем различия усиливаются, так как с каждым делением популяции митохондрий все дальше расходятся. Предположим, что получившиеся дочерние клетки (справа) – это гаметы. В результате предшествующей серии делений образовались гаметы, сильно отличающиеся друг от друга: некоторые хорошо приспособлены, другие – нет. Это готовит почву для естественного отбора, и однородительское наследование оказывает такой же эффект. Это хорошо. Теперь представим, что клетки на схеме справа – это прогениторные клетки, из которых будут формироваться новые ткани и органы. В этом случае избыточное разнообразие приведет к катастрофе. Некоторые ткани будут функционировать нормально, а жизнедеятельность остальных будет нарушена, что снизит общую приспособленность организма. Уменьшить разнообразие прогениторных клеток можно путем увеличения количества митохондрий в зиготе. Это повышает вероятность того, что полученные дочерними клетками наборы митохондрий окажутся примерно равнозначны (эффект выборки). Это может быть достигнуто увеличением размера яйцеклетки, что приводит к возникновению анизогамии (появляются крупные яйцеклетки и маленькие сперматозоиды).

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно