|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 58

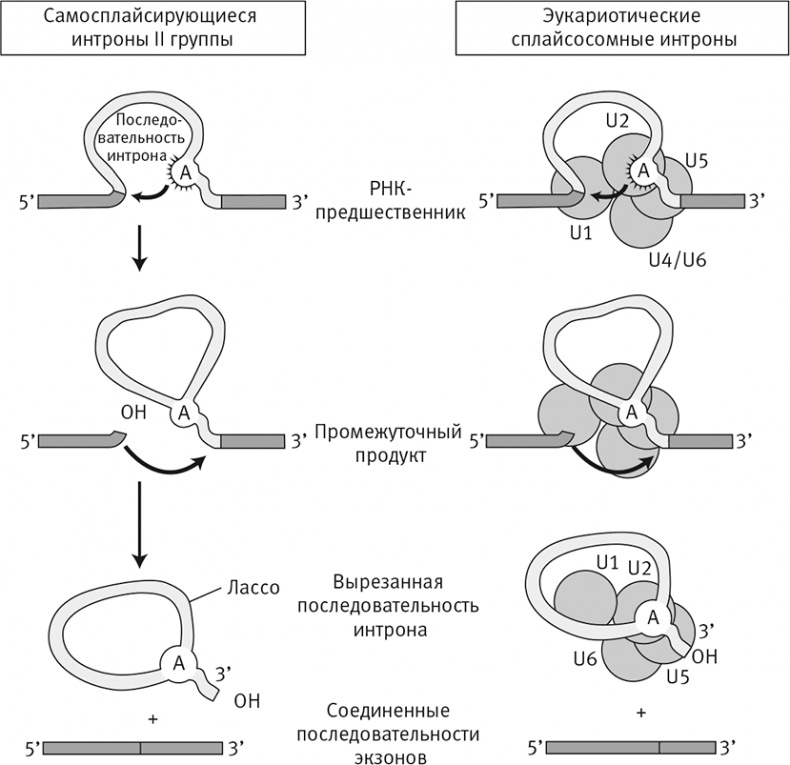

Рис. 27. Мобильные самосплайсирующиеся интроны и сплайсосома. Эукариотические гены состоят из экзонов (последовательностей, кодирующих белки) и интронов (встроенных в гены длинных некодирующих последовательностей, которые вырезаются из информационной РНК перед синтезом белка). Интроны, вероятнее всего, произошли от паразитических ДНК-элементов из бактериальных геномов (слева), в результате накопления мутаций выродившихся в инертные последовательности внутри эукариотического генома. Они должны удаляться сплайсосомой (справа). В основе этого предположения лежит механизм сплайсинга. Бактериальный паразит (слева) вырезает себя сам, формируя отдельную интронную последовательность, в которой закодирована обратная транскриптаза: фермент, способный синтезировать ДНК на базе паразитических генов и вставлять их многочисленные копии в бактериальный геном. Эукариотическая сплайсосома (справа) – крупный белковый комплекс. Его работа зависит от каталитической РНК (рибозима), которая осуществляет сплайсинг при помощи того же самого механизма. Это позволяет предположить, что сплайсосома (и эукариотические интроны) произошла от мобильных самосплайсирующихся интронов II типа, занесенных бактериальным эндосимбионтом на ранних этапах эукариотической эволюции. Так и происходит. Сама по себе нуклеотидная последовательность интронов не содержит ничего, что позволяло бы предположить их бактериальное происхождение. Они не кодируют никаких белков вроде обратной транскриптазы. Они самостоятельно не встраивают и не вырезают себя из ДНК. Они не являются мобильными генетическими паразитами. Они лишь “деклассированные элементы” генома, которые не делают абсолютно ничего. Однако мертвые интроны, опустившиеся на дно под грузом многочисленных мутаций, исказились до неузнаваемости и стали гораздо опаснее живых паразитов. Они уже не могут вырезать себя сами. Их должна удалять клетка-хозяин. И она делает это, орудуя “ножницами”, позаимствованными у ныне живущих родственников мертвых интронов. Сплайсосома – это эукариотическая машина, построенная на основе бактериального паразита. Эту гипотезу выдвинули в статье 2006 года Билл Мартин и Евгений Кунин. Ученые предположили, что на заре возникновения эукариот произошло следующее: эндосимбионт, оказавшись внутри клетки-хозяина, обрушил на архею настоящий дождь генетических паразитов. Те стали заселять геном. Вторжение интронов сыграло большую роль в формировании эукариотического генома и послужило толчком для развития таких важнейших признаков, как наличие ядра. (Я бы прибавил – и полового размножения.) Да, идея может показаться похожей на байку, шатким основанием для которой послужили РНК-ножницы. Но в пользу этой гипотезы говорит и структура самих генов. Огромное число интронов (а оно измеряется десятками тысяч) в сочетании с их расположением внутри эукариотических генов указывает на их древнее происхождение. Более того, это позволяет судить не только о древности самих интронов, но и в целом об отношениях эндосимбионта и хозяина, очень тесных и полных жестокости. Даже если эти идеи и не совсем соответствуют действительности, мне кажется, они относятся к той разновидности ответов, которая нам нужна. Интроны и происхождение ядра Еще одна любопытная деталь: консервативность позиций многих интронов у эукариот. Рассмотрим ген цитратсинтазы, который кодирует белок, вовлеченный в базовые метаболические процессы клетки, и который присутствует у всех эукариот. Этот ген есть у людей, водорослей, деревьев, грибов и амеб. Поскольку с момента отделения этих групп от общего предка сменилось множество поколений, этот ген у них несколько отличается, но естественный отбор сохранил его функцию, и последовательность этого гена узнаваема у всех организмов. Это прекрасная иллюстрация общего происхождения эукариот и молекулярных основ естественного отбора. Но неожиданностью стало вот что: такие гены обычно содержат два или три интрона, позиции которых точно совпадают у далеко отстоящих друг от друга организмов, например людей и деревьев. Как это вышло? Есть лишь два правдоподобных объяснения: либо интроны независимо заняли одни и те же позиции потому, что те по каким-либо причинам оказались наиболее подходящими – либо интроны попали туда еще у общего предка эукариот и были унаследованы всеми его потомками. Впрочем, кто-нибудь из потомков мог их потерять. Если бы нам было известно лишь несколько таких примеров, то подошло бы и первое объяснение. Но известно несколько тысяч интронов, встроенных в одни и те же позиции в сотнях генов, общих у всех эукариот, и поэтому такое объяснение кажется маловероятным. Гораздо более правдоподобнее версия о наличии этих интронов у общего предка эукариот. Отсюда следует, что вскоре после появления эукариотической клетки пришла волна инвазии интронов. В дальнейшем эти интроны должны были претерпеть ряд мутаций, которые нарушили их подвижность и зафиксировали их так же, как меловой контур указывает на положение тела на месте преступления. Есть куда более убедительное доказательство того, что имела место ранняя инвазия интронов. Гомологичные гены (то есть произошедшие от одного предкового гена) делятся на два типа: ортологи и паралоги. Ортологи – это гомологичные гены, выполняющие у разных организмов одни и те же функции. Пример ортологичного гена – ген цитратсинтазы. Его ортологи есть у всех эукариот. Паралоги – это гомологичные гены, произошедшие от копий предкового гена внутри генома одной клетки. Паралогичные гены объединяются в генные семейства. Такие семейства могут содержать 20–30 генов, и каждый из них в конце концов оказывается приспособленным для выполнения конкретной задачи. Например, семейство генов гемоглобина содержит около 10 генов. Все они кодируют очень схожие белки, но функции этих белков немного различаются. Итак, ортологи – это гомологичные гены у разных видов, а паралоги – гомологичные гены в геноме одного организма. Конечно, целые семейства паралогичных генов могут быть и у разных видов, унаследовавших их от общего предка. Так, у всех млекопитающих в геноме закодированы семейства паралогичных генов гемоглобинов. Мы можем поделить семейства паралогичных генов на древние и поздние паралоги, как это сделал Евгений Кунин. По Кунину, древние паралоги – это семейства паралогичных генов, которые есть у всех эукариот. У прокариот эти гены не дуплицированы. Поэтому мы предполагаем, что дупликация генов, в результате которой возникло семейство древних паралогов, произошла в эволюции эукариот еще до появления Последнего общего предка эукариот. Поздние паралоги – генные семейства, которые есть лишь у определенных групп эукариот, например, только у животных или у растений. В этом случае делаем вывод, что дупликация этих генов произошла позднее, уже в ходе эволюции группы. Кунин предположил, что если на ранних этапах эволюции эукариот действительно происходила активная инвазия интронов, мобильные интроны должны были встраиваться в случайные позиции генов. Древние паралоги в тот период как раз активно дуплицировались, и, если волна ранней инвазии интронов тогда еще не утихла, мобильные интроны должны были встраиваться в новые гены – члены разрастающегося семейства паралогичных генов. Дупликации генов семейств поздних паралогов произошли уже после окончания ранней инвазии интронов, поэтому в новых копиях этих генов интроны должны были остаться в тех же позициях. Иными словами, позиции интронов в древних паралогах должны быть существенно менее консервативными. И это действительно так. Позиции почти всех интронов в поздних паралогах консервативны, в отличие от позиций интронов в древних паралогах – именно так, как было предсказано.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно