|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 55

Мы видели, как эндосимбиотические отношения двух прокариот помогли им выбраться из тупика морфологической примитивности. Хотя одной бактерии непросто проникнуть в другую, некоторые примеры нам известны, и мы точно знаем, что эндосимбиоз прокариот возможен, пусть и очень редок. Но одна клетка, живущая внутри другой – это лишь начало, момент зачатия, не более того. Лишь клетка в клетке. От этого состояния каким-то образом нужно прийти к настоящей сложности: к клетке со всеми присущими эукариотам признаками. Начав с бактерий, у которых почти нет сложных морфологических черт, мы должны закончить эукариотами: клетками с ядром, множеством внутренних мембран и компартментов, динамическим цитоскелетом и сложным поведением – например сексом. Эукариоты на четыре-пять порядков увеличили размеры генома и физические размеры своих клеток. Последний общий предок эукариот уже обладал всеми этими признаками, в то время как у прокариотической клетки с прокариотическим эндосимбионтом (организма, с которого все началось) не было ни одного [80]. Не осталось выживших промежуточных звеньев – ничего, что могло бы указать, как и почему эукариоты приобрели сложные черты. Время от времени можно услышать, что эндосимбиоз, который предшествовал развитию эукариот, противоречит дарвиновскому сценарию эволюции: ведь это не градуализм, а неожиданный скачок, породивший “многообещающего урода”. Кое в чем замечание справедливо. Естественный отбор, действующий на бесконечную популяцию клеток в течение бесконечного времени, не сможет породить сложные клетки эукариотического типа иначе, чем путем эндосимбиоза. Такие процессы невозможно изобразить при помощи привычного нам бифуркационного дерева жизни. Эндосимбиоз противоположен бифуркации – в результате эндосимбиоза две ветви не расходятся, а напротив, сливаются. Но это единичное событие, один эволюционный эпизод, а ядро, как и другие черты из стандартного эукариотического набора, не могло возникнуть в один момент. Эндосимбиоз запустил цепочку эволюционных событий, которые привели к появлению эукариот, и этот процесс был уже в полном смысле дарвиновским [81]. Поэтому я не утверждаю, что зарождение эукариот происходило не по Дарвину. Единичный эндосимбиоз прокариот изменил адаптивный ландшафт, а уже после этого на нем смогла развернуться дарвиновская эволюция. Но как приобретение эндосимбионта изменило направленность естественного отбора? И было ли это изменение закономерным (что позволяет предположить похожее развитие событий и на других планетах)? Или исчезновение энергетических ограничений открыло просторы для бурного, непредсказуемого эволюционного процесса? Я беру на себя смелость утверждать, что хотя бы некоторые общие для эукариот признаки появились в результате тесного союза клетки-хозяина и ее эндосимбинта, и возникновение этих признаков можно предсказать из общих соображений. К таким признакам относится наличие ядра, половое размножение, наличие двух полов и разделение клеток тела на “бренные” соматические клетки и “бессмертные” клетки зародышевой линии [82]. С самого начала эндосимбиоз накладывает некоторые ограничения на порядок дальнейших событий. Так, ядро и система внутренних мембран должны были появиться лишь после эндосимбиоза. Кроме того, он ограничивает скорость эволюции. Эволюция по Дарвину подразумевает градуализм: когда отсутствуют резкие скачки, а закрепившиеся изменения дискретны и приносят небольшую выгоду. Однако это оказывается неверным в отношении самого генома, изменения которого могут представлять собой обширные делеции, дупликации, транспозиции или внезапную перестройку сигнальных путей из-за случайного включения или выключения регуляторных генов. Но сами по себе такие изменения неадаптивны. Подобно эндосимбиозу, они лишь прокладывают дорогу для естественного отбора. Если предположить, что ядро возникло мгновенно, значит, оно появилось в результате резкого эволюционного скачка, а не постепенного приспособления. Но ядро – не просто кладовка для ДНК, а чрезвычайно сложная, тщательно отлаженная структура. Оно содержит различные компоненты (рис. 26), например ядрышко (“фабрику”, где в огромных количествах производятся рибосомальные РНК), двойную мембрану (она усеяна ядерными порами – ошеломительной красоты молекулярными комплексами, сложенными из множества консервативных белков), эластичную ламину (упругую белковую сеточку, выстилающую ядерную мембрану и предохраняющую ДНК от механических повреждений).

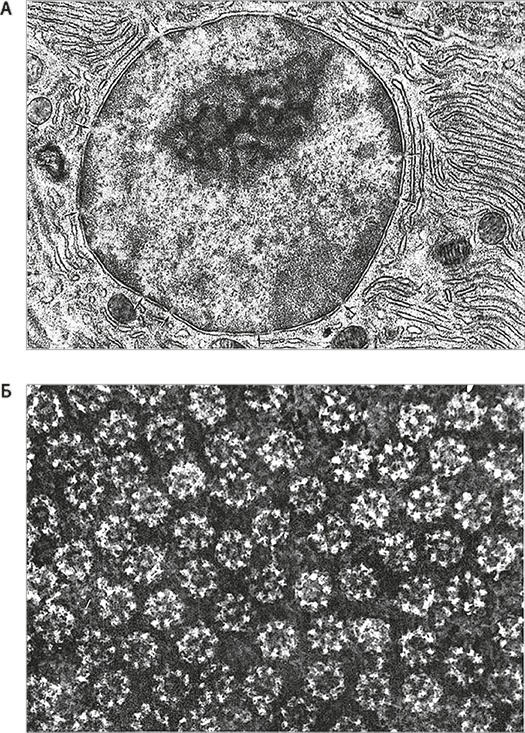

Рис. 26. Ядерные поры. Изображения, полученные одним из основоположников электронной микроскопии Доном Фоссетом. Вверху (А) хорошо заметна окружающая эукариотическое ядро двойная мембрана и регулярно расположенные поры (отмечены стрелками). Более темные области внутри ядра соответствуют относительно неактивным регионам, где хроматин находится в “конденсированном” состоянии, в то время как в светлых областях активно идет транскрипция. Светлые промежутки между ядерными порами отражают активный транспорт внутрь и наружу ядра. На нижнем снимке (Б) мы видим скопление состоящих из множества белков ядерных поровых комплексов, которые вместе формируют механизм двустороннего транспорта. Ключевые белки поровых комплексов есть у всех эукариот. Следовательно, ядерные поры должны были иметься и у Последнего общего предка эукариот (LECA). Такие структуры могут возникнуть лишь в результате отбора, действующего на протяжении долгого времени, и для их появления необходимо было усовершенствовать несколько сотен белков и обеспечить их слаженную работу. Этот процесс полностью соответствует дарвиновской теории эволюции и происходит медленно, но не обязательно медленно по геологическим меркам. В геологической летописи мы обычно наблюдаем долгие периоды стазиса, изредка прерываемые периодами быстрых изменений. В геологических масштабах такие изменения происходят быстро, но в масштабах поколений это далеко не всегда так: просто ограничения, которые прежде препятствовали изменениям, вдруг исчезают. Естественный отбор очень редко способствует изменениям. Чаще всего он, напротив, не позволяет популяции спуститься с пика адаптивного ландшафта, отсеивая отклоняющиеся формы. И лишь после значительных изменений адаптивного ландшафта (так сказать, адаптивных землетрясений) отбор может не только способствовать стазису, но и вызывать изменения. И тогда он может действовать с невероятной скоростью. Замечательный пример такого процесса – появление зрения. Глаза возникли во время “кембрийского взрыва”, и на их развитие потребовалось около 2 млн лет: по сравнению с сотнями миллионов лет докембрия это до неприличия быстро. Почему долгий застой вдруг сменился периодом исключительно быстрых изменений? Возможно, из-за повышения уровня кислорода отбор впервые стал способствовать развитию крупных подвижных животных: хищников и их жертв, обладавших глазами и крепким панцирем [83]. Существует математическая модель, которая позволяет рассчитать, сколько времени может занять эволюция глаза из простого светочувствительного пятна какого-нибудь червя. Если предположить, что жизненный цикл червя составляет один год, а в каждом поколении морфологическое строение может измениться не более чем на 1 %, то для возникновения глаза потребуется лишь полмиллиона лет.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно