|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 50

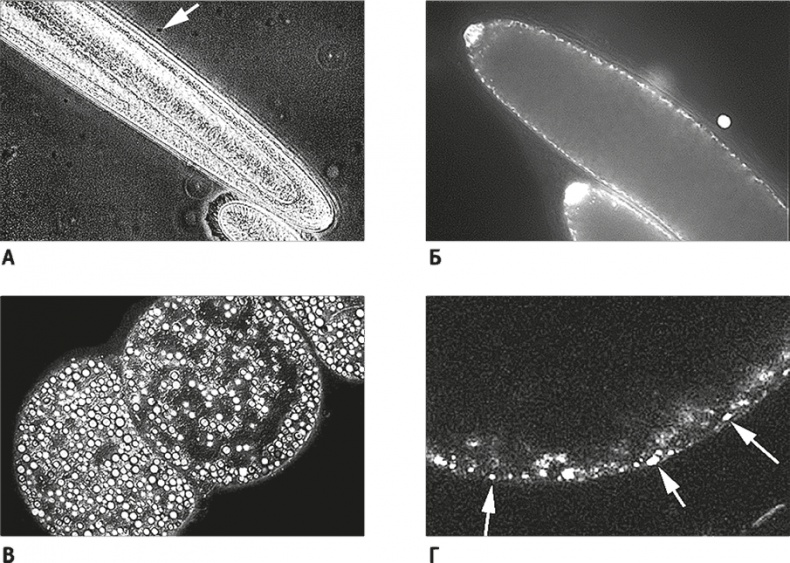

Может показаться, что это игры с числами, которые не несут никакого смысла. Должен признаться, и меня это беспокоило: цифры в буквальном смысле слова невероятны, но, во всяком случае, эти теоретические расчеты позволяют делать предсказания. Например, такое: гигантские бактерии должны иметь тысячи копий собственного полного генома. Что ж, это предсказание просто проверить. Гигантских бактерий мало, но они существуют. Два вида таких бактерий хорошо изучены. Epulopiscium встречается лишь в анаэробной среде задней кишки рыбы-хирурга. Это настоящий линкор среди клеток: обтекаемой формы, около полумиллиметра в длину, видимый даже невооруженным глазом. Он гораздо крупнее большинства эукариот, в том числе инфузории (рис. 23). Почему Epulopiscium стал таким огромным, неизвестно. Thiomargarita еще крупнее: ее круглые клетки составляют около миллиметра в диаметре, и основную часть их объема занимает огромная вакуоль. Единственная клетка может вырастать размером с голову плодовой мушки! Thiomargarita живет в океанских водах, которые время от времени насыщаются нитратами за счет восходящих течений. Клетки улавливают нитраты и хранят их в вакуолях, чтобы потом использовать в качестве акцептора электронов. Это позволяет им дышать много недель, когда поток нитрата иссякает. Но дело не в этом. И у Epulopiscium, и у Thiomargarita экстремально высокая полиплоидность. Их геном представлен тысячами полных копий – до 200 тыс. копий у Epulopiscium и 18 тыс. копий в случае Thiomargarita (несмотря на то, что основную часть ее клетки занимает огромная вакуоль). Оказывается, рассуждения о 15 тыс. геномах – не пустая болтовня. Не только количество, но и пространственная организация геномов соответствуют теории. У обоих организмов геномы располагаются на периферии клетки, в непосредственной близости от клеточной мембраны (рис. 23). Центр клетки метаболически инертен: у Thiomargarita он занят вакуолью, а у Epulopiscium там развиваются дочерние клетки. Практически полная метаболическая инертность внутренней части говорит о том, что клетки экономят на синтезе белков и не хранят геномы глубоко внутри цитоплазмы. Теоретически это означает, что по количеству энергии на ген они сравнимы с обычными бактериями: все копии генома ассоциированы с мембраной, на которой сосредоточены биоэнергетические процессы и которая может поставлять (в виде АТФ) энергию, нужную для поддержания всех копий генов.

Рис. 23. Гигантские бактерии со “сверхполиплоидией”. А. Гигантская бактерия Epulopiscium. Стрелка указывает на обычную E. coli, показанную для сравнения. Внизу видна эукариотическая клетка инфузории Paramecium, она кажется маленькой по сравнению с Epulopiscium – этим линкором среди бактерий. Б. Микропрепарат бактерии Epulopiscium (ДНК окрашена DAPI). Белые точки рядом с мембраной – это полные копии генома. В крупных клетках их число может достигать 200 тыс. Это состояние называется сверхполиплоидией. В. Еще более крупная бактерия, Thiomargarita, диаметр которой около 0,6 мм. Г. Thiomargarita (ДНК окрашена DAPI). Большая часть объема клетки занята гигантской вакуолью (черное пространство в верхней части микрофотографии). Вакуоль окружена тонким слоем цитоплазмы, в котором около 20 тыс. полных копий генома (на них указывают белые стрелки).

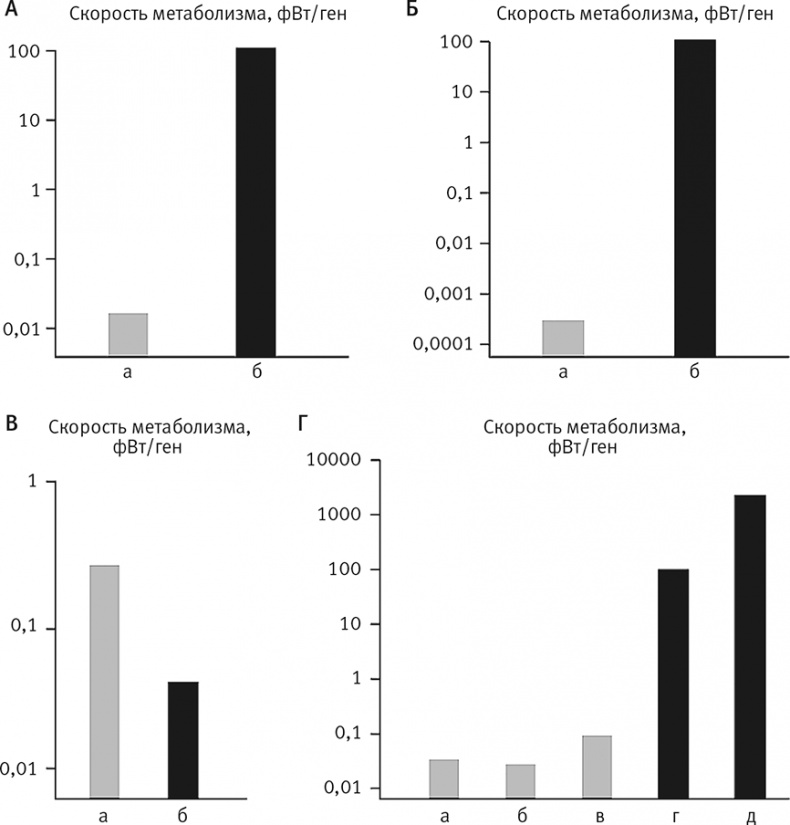

Рис. 24. Сколько энергии у бактерий и эукариот приходится на один ген. График А показывает усредненные скорости обмена веществ на ген для бактерий (а) и для одноклеточных эукариот (б), выровненные по размеру генома. На графике Б скорости выровнены по клеточному объему. Ось y на всех графиках логарифмична: каждая единица отражает десятикратное изменение величины. Таким образом, одна эукариотическая клетка располагает в 100 тыс. раз большей энергией на ген, чем бактерия, хотя дыхание эукариот (если сравнивать один грамм эукариот с одним граммом прокариот) в три раза медленнее (график В). Эти показатели основаны на измеренных скоростях обмена веществ, но поправки на размер генома и объем клетки теоретические. График Г демонстрирует, что теоретические данные вполне соотносятся с реальностью. Приведены скорости обмена веществ для отдельного генома с учетом его размера, числа копий и объема клетки: а) E. coli, б) Thiomargarita, в) Epulopiscium, г) Euglena, д) Amoeba proteus. Похоже, так и есть. Скорости метаболизма этих бактерий удалось измерить, и теперь, зная общее число копий генома, мы можем точно рассчитать количество энергии на ген. И – внимание! – эта величина близка (она того же порядка) к таковой у обыкновенной E. coli. Какими бы ни были затраты и прибыли, обусловленные более крупным размером гигантских бактерий, энергетических преимуществ он не предоставляет. Точно в соответствии с предсказанием у этих бактерий на одну копию каждого гена приходится в 5 тыс. раз меньше энергии, чем у эукариот (рис. 24). Заметьте: не в 200 тыс. раз меньше – за счет того, что множественные геномы расположены лишь на периферии клеток, но не внутри. Их внутренний объем почти инертен, из-за чего у гигантских бактерий возникают проблемы с клеточным делением, и это объясняет, почему они не распространены повсеместно. Бактерии и археи благополучно живут. Маленькие бактерии с небольшими геномами не испытывают недостатка в энергии. Проблемы возникают лишь при попытке увеличить бактерию до эукариотических размеров. При этом у них, в отличие от эукариот, количество энергии на ген падает. Эта энергетическая пропасть громадна. Бактерии не могут увеличить размер генома, а значит, не могут приобрести то огромное число новых генов, которые кодируют признаки, присущие эукариотам. Вместо того чтобы приобрести один гигантский ядерный геном, они останавливаются на накоплении тысяч копий маленьких простых бактериальных геномов. Как эукариотам удалось выбраться из “энергетической ямы” Почему аналогичные проблемы с увеличением размеров не возникли у эукариот и не помешали им достигнуть сложности? Все дело в том, что они приобрели митохондрии. Эукариотическая клетка представляет собой генетическую химеру, возникшую, судя по всему, в результате поглощения бактериального эндосимбионта архейной клеткой-хозяином. Как я говорил, этот сценарий согласуется с данными филогенетики, но этих данных недостаточно, чтобы строго его подтвердить. Тем не менее действующие на бактерий жесткие энергетические ограничения близки к тому, чтобы быть доказательствами химерного происхождения сложной жизни. Я покажу, что лишь эндосимбиоз прокариот мог вытащить бактерий и архей из энергетической ямы и что такой эндосимбиоз – одно из редчайших событий в эволюции.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно