|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 34

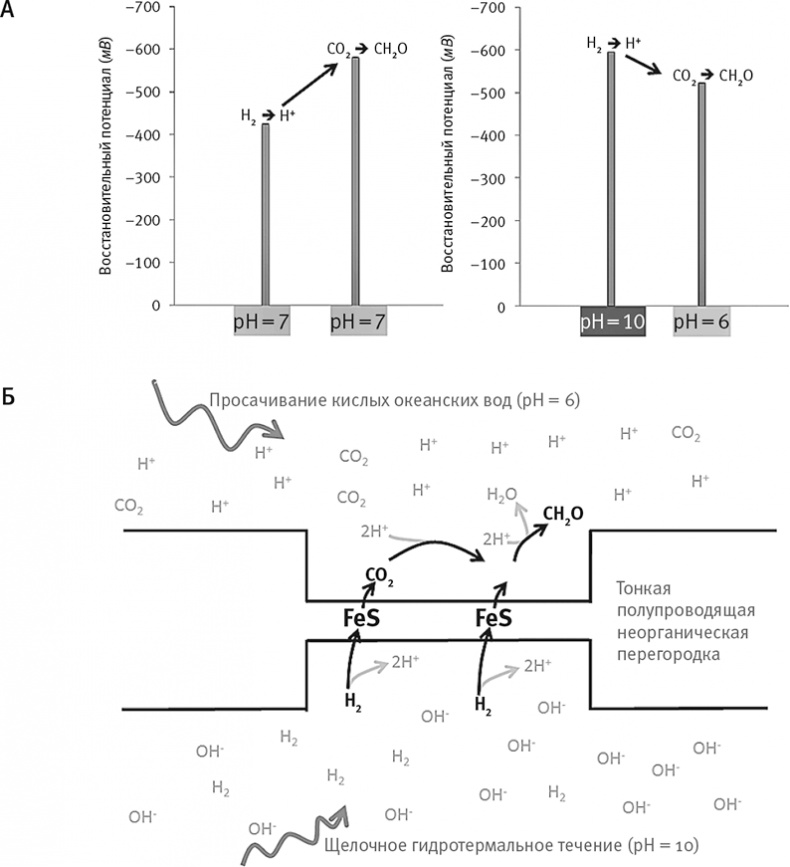

Рис. 14. Как получить органику из H2 и CO2. А. Зависимость потенциала восстановления от водородного показателя (pH). Чем более отрицателен потенциал восстановления, тем выше вероятность, что вещество отдаст один или более своих электронов. Чем он положительнее, тем вероятней, что вещество примет электроны. Обратите внимание, что значения на шкале y становятся отрицательнее с увеличением высоты. При pH = 7 H2 не способен отдавать электроны на CO2 с образованием формальдегида (CH2O). Реакция будет идти преимущественно в противоположном направлении. Однако если H2 окажется в среде с pH = 10 (как в гидротермальных щелочных источниках), а CO2 – при pH = 6 (как в древнем океане), теоретически возможно восстановление CO2 до CH2O. Б. В пористом источнике жидкости с pH = 10 и pH = 6 могли находиться в соседних порах и отделяться друг от друга тонкой полупроницаемой стенкой, в составе которой имелся сульфид железа (FeS), ускоряющий реакцию восстановления CO2 до CH2O. FeS выступает в роли катализатора, как и в процессе нашего дыхания перемещая электроны H2 к CO2. Но – давайте успокоимся. Восстановительный потенциал ограничивает и одновременно выявляет набор условий, при которых должна была возникнуть жизнь. Мы выяснили, что условия, которые в наибольшей мере способствовали бы возникновению жизни, реализуются в щелочных источниках… Что, и это все? Должны быть другие варианты! О’кей, может быть. В бесконечной Вселенной возможно все, но не все вероятно. Возникновение жизни в щелочных источниках вероятно. Такие источники формируются в результате химической реакции между водой и оливином – одним из самых распространенных минералов во Вселенной, главной составляющей космической пыли и аккреционных дисков, из которых формируются планеты, включая Землю. Серпентинизация оливина может происходить даже в космосе – при насыщении водой космической пыли. Согласно некоторым гипотезам, когда образовалась наша планета, вода при возрастании температуры и давления дала начало океанам. Как бы то ни было, оливин и вода – одни из самых широко распространенных веществ во Вселенной. Другой необходимый компонент – газ CO2. Он входит в состав атмосферы большинства планет Солнечной системы и найден в атмосфере экзопланет. Определенный минерал, вода и газ: вот список необходимого для жизни. Мы найдем все это почти на любой влажной каменистой планете. В соответствии с законами химии и геологии, эти вещества будут формировать теплые щелочные гидротермальные источники с протонными градиентами между тонкостенными каталитическими микропорами. Мы можем на это рассчитывать. Возможно, особенности их химии не всегда будут способствовать жизни. Этот эксперимент идет прямо сейчас на каждой из 40 млрд подобных Земле планет одного только Млечного Пути. Мы живем в чашке Петри вселенского масштаба. Как часто прекрасные условия дают начало жизни, зависит от того, что происходит дальше. Глава 4

Появление первых клеток “Я так думаю”, – в 1837 году записал Дарвин в дневнике. Эти слова нацарапаны рядом со схематическим рисунком, изображающим дерево жизни. Прошел всего год с момента, когда Дарвин вернулся из плавания на “Бигле”. Спустя 22 года этот (несколько более художественно выполненный) рисунок стал единственной иллюстрацией в “Происхождении видов”. Концепция дерева жизни оказала такое влияние на гипотезы Дарвина и даже на современную эволюционную биологию, что попытки заявить, что она неверна, кажутся кощунством. В 2009 году, спустя 150 лет после публикации “Происхождения видов”, именно такое заявление было крупно напечатано на обложке журнала “Нью сайентист”. Несмотря на провокационный заголовок (призванный привлечь читателей), статья была гораздо сдержанней и содержала вполне определенную мысль. В некотором смысле концепция дерева жизни действительно неверна. Но отсюда не следует, что важнейшая из гипотез Дарвина – эволюция путем естественного отбора – также неверна. Из этого следует лишь, что представления Дарвина о наследственности были неполны. И это не новость. Хорошо известно, что Дарвин ничего не знал о ДНК, генах и законах Менделя, не говоря уже о переносе генов между бактериями, так что механизмы наследственности он представлял себе довольно смутно. Но ничто из этого не дискредитирует дарвиновскую теорию естественного отбора, так что заявление на обложке справедливо лишь в очень узком смысле. Но фраза с обложки журнала поднимает очень важный вопрос. Дерево жизни подразумевает “вертикальный” способ наследования: родители путем полового размножения передают потомкам копии своих генов. Передача генов происходит в основном в рамках видов, с редкими случаями межвидового скрещивания. Репродуктивно изолированные популяции медленно дивергируют, так как возможности скрещивания между ними снижаются, и в конце концов превращаются в новые виды. Именно так на дереве жизни возникают разветвления. Но у бактерий все гораздо запутаннее. У них нет настоящего полового размножения, как у эукариот, поэтому они не образуют обособленных видов. Определение того, что такое “вид” у бактерий, всегда представляло собой проблему. Но наибольшие затруднения вызывает горизонтальный перенос генов (ГПГ): бактерии способны не только завещать свой геном дочерним клеткам, но и могут раздать его в виде милостыни всем желающим. Но опять-таки, ничто из этого никоим образом не опровергает теорию естественного отбора. Основа осталась той же: наследственность и изменчивость, вот только изменчивость реализуется куда большим числом способов, чем считалось. Распространенность ГПГ у бактерий ставит перед нами вопрос: что мы вообще можем о них знать? По своей фундаментальности этот вопрос сравним со знаменитым физическим принципом неопределенности. Ведь почти все деревья построены по результатам анализа лишь одного гена. Пионер молекулярной филогенетики Карл Везе после тщательного отбора остановился на рибосомальной РНК (рРНК) малой субъединицы рибосомы [52]. Везе утверждал (и у него были основания), что этот ген универсален у всех организмов и очень редко передается горизонтальным переносом, поэтому филогенетический анализ этого гена покажет “единое истинное дерево жизни” клеток (рис. 15). В некотором смысле это действительно верно: когда клетка делится, дочерние клетки всегда наследуют гены рРНК предковой клетки. Но что произойдет, если через много поколений остальные гены из-за ГПГ окажутся замененными на другие? Со сложными многоклеточными организмами такое случается крайне редко. Мы можем секвенировать рРНК орла, и ее последовательность укажет, что орел – это птица, а отсюда можно сделать вывод, что у орла есть клюв, перья, когти, крылья, что он откладывает яйца, и т. д. Это так, потому что вертикальное наследование генов обеспечивает устойчивую корреляцию между рибосомальным “генотипом” и общим фенотипом организма – гены, кодирующие признаки птицы, наследуются все вместе на протяжении многих поколений. И, хотя они могут в процессе изменяться, изменения редко приводит к непредсказуемым последствиям.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно