|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 10

Если же главный фактор, контролирующий развитие живых организмов, обусловлен их собственной структурой, мы наблюдали бы совершенно иную картину. Пока существуют такие структурные ограничения, они не позволяют организмам заметно изменяться в ответ на изменения среды. В таких условиях наблюдаются долгие периоды стазиса с очень редкими случаями монофилетической радиации. Иными словами, ситуации, когда живые существа преодолевают ограничения, наложенные их собственной структурой, чрезвычайно редки. Но если этот сценарий реализуется в каком-нибудь таксоне, происходит радиация этой группы организмов, и впоследствии они занимают все свободные экологические ниши (хотя, возможно, для этого им придется дождаться изменений среды). Разумеется, и такие процессы мы можем наблюдать. “Кембрийский взрыв” сопровождался радиацией групп животных, но сами животные в ходе эволюции появились всего единожды: все эти группы восходят к общему предку. Точно так же дело обстоит с растениями. Сложной многоклеточности с разделением клеток на соматическую и зародышевую линии достичь довольно тяжело. Отчасти это связано с тем, что требуются механизмы, способные очень точно управлять развитием организма, вплоть до каждой клетки. Но примитивные формы многоклеточности распространены очень широко и независимо появились примерно в 30 группах организмов (водоросли, грибы, слизевики и т. д.). Однако есть особый случай, когда ограничения, наложенные структурой клетки, преобладают над любыми другими ограничениями. Это происхождение эукариотической клетки от бактерий после Великого кислородного события. Прореха в ткани биологии Если бы сложные клетки появились как ответ на повышение содержания кислорода в атмосфере, можно было бы предположить полифилетическую радиацию: независимое происхождение эукариот от разных групп бактерий. Так, фотосинтетические бактерии могли бы дать начало более крупным и сложным водорослям, осмотрофные бактерии – грибам, подвижные хищные клетки – фагоцитам. Такое развитие сложности могло происходить путем обычных мутаций, генетического обмена и естественного отбора. Другой вариант – слияние и вхождение в эндосимбиотические отношения, в соответствии с теорией серийных эндосимбиозов Линн Маргулис. В любом случае, в отсутствие ограничений касательно структуры клетки повышение концентрации кислорода должно было сделать возможным приобретение сложности вне зависимости от конкретного эволюционного пути. Можно предположить, что кислород снял ограничения для всех клеток, делая возможной полифилетическую радиацию – независимое усложнение всевозможных бактерий. Но этого мы не наблюдаем. Я расскажу об этом подробнее: важно в этом разобраться. Если сложные клетки образовались под давлением классического естественного отбора (генетические мутации обеспечивают разнообразие форм, а те попадают под действие отбора), то стоило бы ожидать множества вариантов внутренней структуры – столько же, сколько существует вариантов внешнего облика клеток. Эукариотические клетки демонстрируют удивительное разнообразие форм и размеров – от гигантских листовидных клеток водорослей до веретенообразных нейронов и растекающихся амеб. Если эукариоты приобрели большую часть сложности в рамках адаптации к конкретным способам существования в расходящихся популяциях, это должно было проявиться в виде соответствующих различий во внутренней структуре. Но заглянув внутрь клетки, мы увидим, что эукариоты, по сути, сложены из одинаковых компонентов. Большинство из нас не сможет отличить растительную клетку от клетки печени или пойманного в ближайшем пруду протиста, даже рассмотрев их под электронным микроскопом: все они поразительно похожи. Попробуйте-ка сами (рис. 3). Если увеличение концентрации кислорода устранило преграды на пути к сложности, то, согласно классической теории естественного отбора, приспособление популяций к различным способам существования должно было привести к полифилетической радиации. Однако ничего подобного мы не наблюдаем. В конце 60-х годов Линн Маргулис заявила, что происхождение эукариотических клеток путем классического естественного отбора – это заблуждение и эукариоты появились в результате серии эндосимбиозов, в рамках которых бактерии вступали в настолько тесную кооперацию, что некоторые даже физически проникали внутрь партнеров. Эта идея восходит к началу XX века. Рихард Альтман, Константин Мережковский, Жорж Портье, Иван Валлин и другие ученые считали, что сложные клетки появились в результате симбиоза более простых. Их идеи были услышаны, однако считались “слишком фантастичными, чтобы обсуждать их в хорошем обществе”. К началу молекулярно-биологической революции 60-х годов Линн Маргулис еще прочнее утвердилась в своих взглядах, хотя почва под ее ногами оставалась зыбкой. Сейчас мы знаем, что минимум два компонента эукариотической клетки произошли от эндосимбиотических бактерий: митохондрии (преобразователи энергии в сложных клетках) – потомки альфа-протеобактерий, и хлоропласты (фотосинтетические машины растений), произошедшие от цианобактерий. Почти все специализированные органеллы эукариотической клетки хоть раз рассматривались в качестве эндосимбионтов, включая ядро, реснички, жгутик (извивающийся отросток, ритмичное биение которого направляет движение клетки) и пероксисомы (“фабрики токсичного производства” клетки). Таким образом, теория последовательных эндосимбиозов гласит, что эукариоты являют собой плод совместных усилий бактерий, трудившихся сотни миллионов лет, со времени Великого кислородного события.

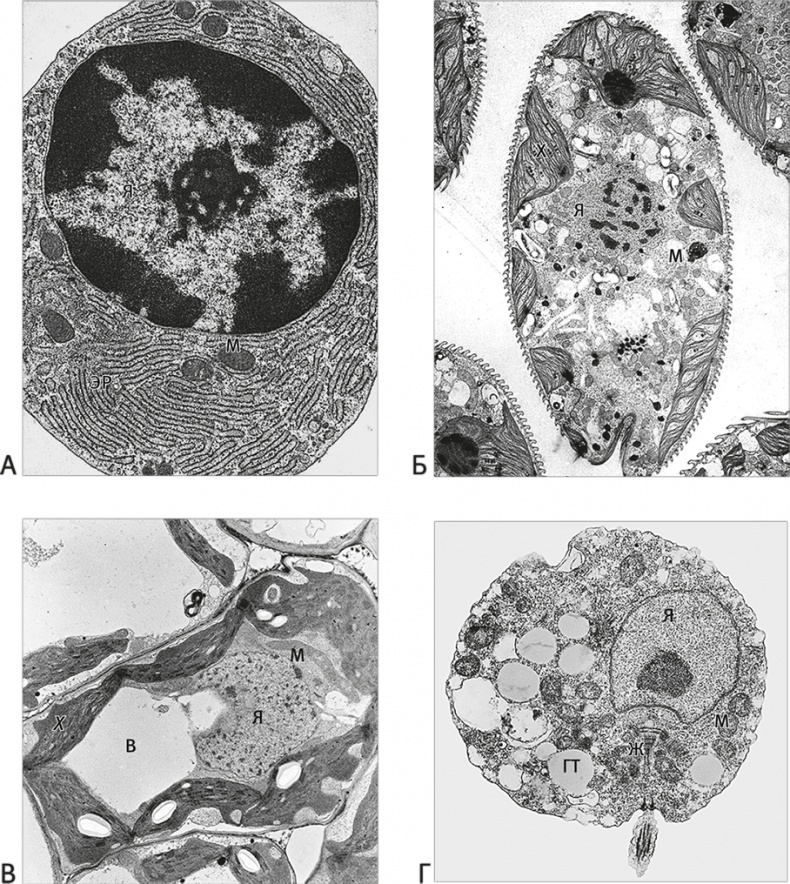

Рис. 3. Сложность эукариот. Четыре эукариотические клетки с равной морфологической сложностью. А. Клетка животного (плазмоцит) с крупным ядром (Я), протяженными внутренними мембранами (эндоплазматический ретикулум, ЭР), на которых располагаются рибосомы, и митохондриями (M). Б. Одноклеточная водоросль Euglena. Видны хлоропласты (Х), ядро (Я) и митохондрии (М). В. Растительная клетка с клеточной стенкой, вакуолью (В), хлоропластами (Х), ядром (Я) и митохондриями (М). Г. Зооспора хитридиомицета, виновного в исчезновении 150 видов лягушек: ядро (Я), митохондрии (М), жгутик (Ж) и гамма-тельца (ГТ), функция которых неясна. Это поэтический взгляд, но теория последовательных эндосимбиозов в неявном виде подразумевает то же, что и классический отбор. Если бы она была верна, можно было бы ожидать независимого появления множества вариантов внутренней структуры, столь же многообразных, как внешний вид клеток. Рассмотрение любой серии эндосимбиозов, где сотрудничество основано на обмене метаболитами в определенной среде, наводит на мысль, что в разных средах должны реализоваться разные типы взаимодействия клеток. Гипотеза предсказывает, что если такие клетки становятся органеллами сложных эукариотических клеток, у разных эукариот должны появиться разные наборы компонентов внутренней структуры. Тогда в местах вроде стоячих илистых водоемов таились бы организмы всевозможных промежуточных форм, совсем не родственные друг другу, воплощающие разные варианты развития. До самой смерти в 2011 году Маргулис была твердо убеждена, что эукариоты – это мозаика, собранная из более простых организмов в результате цепи эндосимбиозов. Она видела в эндосимбиозе путь жизни, неизведанный “женственный” путь эволюции, на котором процветало “налаживание связей”, – кооперация, которая оказалась гораздо важнее, чем соперничество хищника и жертвы, по сути маскулинное. Но, при всем благоговении перед живыми клетками, Маргулис все же возвратилась к более сухой вычислительной филогенетике – изучению генных последовательностей и целых геномов, которое может рассказать, какие именно родственные отношения связывают разные группы эукариот. А это другая, гораздо более захватывающая история.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно