|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу | Автор книги - Михаил Державин

Cтраница 22

Впитав в себя все лучшее, что дало Театральное училище им. Щукина, М.М. Державин стал поразительным партнером, тонким, чутким, умеющим слушать, умеющим показать очень хорошие стороны актера, который занят с ним в сцене. Он всегда до конца отыгрывает роль. Даже если на несколько минут появляется в спектакле, как это было в «Поле битвы принадлежит мародерам» Э. Радзинского. Полагаю, что в этом спектакле М. Державин практически спасает очень рыхлое второе действие. Создается впечатление, что ни автор пьесы, ни постановщик спектакля не очень понимают, что должно происходить на сцене во втором действии! Но появление М.М. Державина вносит нужную, как мне кажется, интонацию и создает ту особую атмосферу, в которой последняя фраза героини не становится вульгарной и бранной, а абсолютно точной в данной ситуации. Странно, что никто из критиков, так много писавших об этой постановке, не обратил на это внимание. М. Державин по своим физическим данным и дарованию — явный герой, премьер. Но он из тех артистов, для которых время присутствия на сцене не определяет степень важности вклада в спектакль в целом. Когда думаешь о его судьбе, то поражаешься тому, насколько она насыщена трудностями, преодолениями, удачами, яркими встречами, но в немалой степени и везением! Полагаю, что, когда Михаил Державин окончил училище, его единственным желанием был Театр Вахтангова (тогда все стремились туда). Не взяли. Для молодого талантливого выпускника это очень весомая причина для расстройства, а если этот театр твой дом, где ты знаешь всех, где тебе хорошо, то просто трагедия. Но тут приходит Удача. Приглашают в театр «Ленком». Сам факт малорадостный, ибо тогда этот театр не блистал постановками, несмотря на ряд замечательных актеров. Но, оказавшись там, М. Державин вскоре стал играть в постановках А. Эфроса, который был приглашен туда главным режиссером. А это уже не просто удача, а настоящее актерское счастье. Видимо, М. Державин был интересен Мастеру, ибо когда А. Эфрос пришел на М. Бронную, он забрал М. Державина с собой. А это дорогого стоит! И таких примеров можно привести много. Может быть, поэтому уже потом, став мастером, М. Державин исповедовал в раскрытии образов сочную многокрасочность. Даже играя отпетых мошенников, преступников, негодяев, у него найдутся обязательно краски и для размышления, растерянности, внутренней борьбы в поведении своего героя. Поэтому его работы неоднозначны. Однако актер дает зрителю возможность поразмышлять и что-то понять, словом, прожить некоторое время в тех эмоциях, с которыми зритель покидает театр. Мне очень импонирует эта черта его дарования. Только тогда пауза становится значимой, жест отточенным, тогда и партнеры подтягиваются, и рождается чудо, которое называется Театр. В лучших своих театральных работах М. Державин показывает эти свойства своего дарования («Прощай, конферансье», «Тартюф», «Бешеные деньги», «Самоубийца»). Я помню удивительный спектакль «Тартюф» в постановке А. Витеза. Его дуэт с Т. Васильевой невозможно забыть. От игры М. Державина, тогда совсем еще молодого артиста, у меня было потрясение. Он был настолько обаятелен, настолько увлекал зрителя, что даже возникала досада на себя, что позволил на какое-то время забыться, ибо помыслы героя спектакля были совершенно недостойные, но потом приходило чувство восхищения работой артиста и, как бывает, благодарность за пережитое. Может сложиться обманчивое впечатление, что М.М. Державину легко и весело как в жизни, так и в творчестве. Однако близкие к нему люди знают, насколько часто он бывает недоволен собой, какие муки переживает после спектакля, если что-то сделал не так. Вот эта крайне редкая черта трепетного отношения к театру, к делу у М.М. Державина проявляется с особой остротой! В то же время Михаил Михайлович умеет радоваться успехам коллег. Я помню, как восторженно он рассказывал о спектакле «Укрощение строптивой», как расхваливал работу молодой актрисы. Его интересно слушать, он превосходный рассказчик. Его устные зарисовки портретов Ц.Л. Мансуровой, Н.К. Симонова, Ю.К. Борисовой, О.А. Аросевой всегда неожиданны, точны, восторженно патетичны. И, слушая, думаешь: «Господи, как жаль, что это слышу только я. Ведь это готовые телевизионные передачи!» Редко рождаются актеры, способные совладать, понять и донести одинаково точно как русскую, так и зарубежную классику. М.М. Державин в их числе. На его творческом пути встречались разные очень крупные, знаменитые режиссеры: А.И. Эфрос, В.Н. Плучек, М.А. Захаров. Он много играл в их спектаклях. Играл, как всегда, честно и высокопрофессионально. Но, к сожалению, М.М. Державин не встретил своего режиссера, который работал бы для него. Как это было у актеров, которых заметили великие К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, А.Г. Товстоногов. Поэтому мы не увидели державинского Петручио, Обломова, Городничего. Я просто вижу, как бы ярко он сыграл Барона. Он непременно заблистал бы в пьесах Н. Саймона, Т. Уильямса, Б. Шоу. Однажды я видел, как Державин выступает в концерте перед праздной, сытой и, как мне показалось, мало интересующейся театром публикой. От него ждали баек, однако он вдруг решил не смешить, а прочесть монолог из пьесы Г. Горина «Прощай, конферансье». Монолог сложный, о войне, о мире, о стойкости человека перед лицом смерти, о том, что никогда, ни при каких условиях нельзя забывать, кто ты есть на этой земле. Я просто вжался в кресло, понимая, как трудно сейчас артисту. Но М. Державин начал с такой высокой человечески трогательной интонации говорить о событиях, о которых, наверное, просто нельзя говорить иначе, что зрительный зал притих, а сидевшая рядом со мной дама вытащила из сумочки носовой платок. А на сцене, как я уже говорил, властвовал большой артист, заставляя нас из глубин подсознания, из анналов памяти извлекать именно те впечатления и ассоциации, которые и должны быть при произнесении слова «война». Успех был оглушительный. И как-то изменился, притих, стал более чутким, более трепетным зал. Была задана высокая нота всему концерту, и как-то стало неловко гримасничать и пошлить на сцене, а я сидел и думал: «Вот он, пример яркого актерского дарования». Конечно, всегда жаль, когда большой артист не играет разнообразный репертуар. Но, с другой стороны, к великому сожалению, это обычно и есть то, что роднит больших артистов. Разве реализовались Б. Ливанов, М. Яншин, А. Грибов, Н. Мордвинов, Н. Черкасов, А. Гриценко? Этот список можно продолжать и продолжать. Как-то удивительная Р. Зеленая сказала мне: «Если выпадает на нашу жизнь две хорошие работы, то можно считать судьбу состоявшейся».

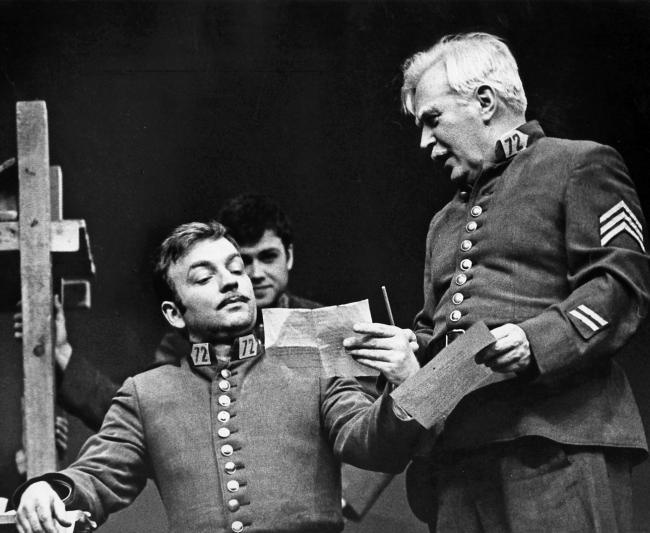

Сцена в спектакле «Интервенция» (1967) Наверное, артист должен в своей жизни пережить определенные моменты, пройти через трудности, искать решения и обязательно находить их, тогда роль в исполнении такого артиста, даже и не очень хорошо написанная, становится емкой, объемной и какой-то значительной. Я верю в актера. Он может сотворить чудо психологического воздействия на зрителя. В конечном итоге только через актера устанавливаются со зрителем очень хрупкие, но чрезвычайно важные для театра контакты. Тогда возникает удивительная форма единения и ощущение власти над зрительным залом…»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно