|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Правдивая история Деда Мороза | Автор книги - Андрей Жвалевский , Евгения Пастернак

Cтраница 25

Шум и гам стоит просто невообразимый. — Ваня, Ванечка, сыночек! Граждане, ребенок потерялся! — Я не хочу уезжа-а-а-ать… Вдалеке голосит речитативом какая-то женщина. Плачет младенец. Пыхтит тепловоз. Все: и те, кто уезжает, и те, кто остается, — все пытаются сказать своим близким что-то важное. Все понимают, что могут больше и не увидеться никогда… И вот поезд трогается. На перроне остаются почти одни мужчины, многие уже в военной форме. Некоторые плачут, и от этого как-то особенно жутко.

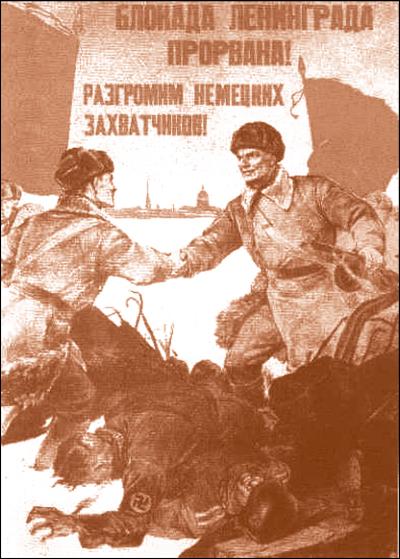

Сергей Иванович стоял на перроне и смотрел, как трогается поезд, смотрел на зареванное лицо Наташи, на лица племянников, которые не плакали до последнего, а теперь вытирали слезы кулаками, и понимал, что, кроме Маши, у него в этом городе никого не осталось. И что второй раз в жизни он лишается своих родных, не зная, увидит ли он их когда-нибудь снова. * * * Дома его встретили Маша, птёрк и охля. Они жались друг к другу, как будто в квартире стоял страшный мороз, хотя на дворе было лето. Маша кинулась ему на шею. — Я так боялась, что ты все-таки уйдешь на фронт, — сказала Маша и заплакала от облегчения. — А ты мудреешь, Дед Мороз, — сказала охля. А птёрк, на правах мужчины, просто похлопал Сергея Ивановича своей лапкой по руке… А потом настала первая блокадная зима. Было холодно, и очень хотелось есть. Но Сергей Иванович старался об этом не думать, а сосредоточился на очередной записке. Он крепко сжал ее, зажмурил глаза, даже замычал от усердия — но потом отбросил в сторону и беззвучно выругался. Маша вздрогнула. До этой страшной зимы ее муж не ругался. Даже беззвучно. Она подошла и ласково обняла Сергея Ивановича: — Не получается? — Получается!!! Но не все! Тут написано, — Морозов сунул записку так близко под нос жене, что та не могла прочитать, — «Хочу маленький кусочек сахара»! Я стараюсь, стараюсь… Морозов раздраженно махнул рукой. — Ты не можешь наколдовать маленький кусочек сахара? — встревожилась Маша. — Могу! Но только один! И маленький! Понимаешь? Хочу большой наколдовать, или много, а получается все равно один и маленький! Маша обняла мужа покрепче: — Не переживай. Ты просто волшебник. Ты не можешь сделать больше, чем просят. Но ты можешь наколдовать такой сладкий-сладкий кусочек, чтобы этому ребенку надолго хватило воспоминаний. Морозов посопел, успокоился и снова сосредоточился на записке.

Когда выдавалось свободное время, Дед Мороз надевал тулуп, брал посох и шел бродить по городу. К счастью, холода Морозов не боялся и мог ходить по улицам даже в лютые морозы. Он ночами дежурил на крышах (гасил вместе со всеми фугасные бомбы), он помогал по хозяйству многим соседям и просто незнакомым людям. Но главное — он ловил желания. Редко — желания взрослых, они уже совсем разучились верить в чудо, а если и желали, то «чтобы враг не прошел в город» или «чтобы бомба не попала в родной дом». Да и то никто не говорил об этом вслух, Морозову приходилось разбираться с неясными образами, которые вспыхивали у людей в головах. Дети же просили так мало, что хотелось плакать: горбушку хлеба, конфету, стакан воды с сиропом. В Первую мировую войну Морозову казалось, что он никогда не сможет смириться с желаниями о том, чтобы папа или мама были живыми. Сейчас он тоже не смирился. Но, как бы страшно это ни звучало, — он привык. Он знал, что его возможности ограниченны, но знал и то, что может очень много сделать… Жаль только, что исполнять желания он способен только в преддверье Нового года. Морозов приходил домой вечером, Маша отпаивала его имитацией супа с крошечным кусочком блокадного хлеба. Иногда он приходил счастливый, если знал, что сможет выполнить желание и это спасет кому-то жизнь. Иногда — молча плакал. Маша гладила его по руке. Маша редко выходила из дома, она стала очень слабой от недоедания и боялась, что на улице ей станет плохо. Зато она договорилась с соседками и устроила в квартире мини детский сад. Сначала она забирала на день троих детей, потом их стало пятеро. Утром ей приводили закутанных ребят, а мамы уходили стоять в очередях в надежде отоварить продуктовые карточки. Незаметно они все стали одной семьей. Постепенно детей перестали забирать домой, а наоборот, мамы оставались ночевать у Морозовых. Вместе было не так страшно. Вместе было не так холодно. Обогреть одну комнату оказалось легче, чем несколько квартир. Топили буржуйку, постоянно грели воду. Невиданная роскошь — целый день горячая вода, которую можно дать попить детям. Крошечный паек делили на всех. Если одной маме удавалось достать хоть немного крупы, а другой — кусочек мяса, то на всех детей можно было сварить суп. Он был совсем жидкий, но восхитительно пах. И если закрыть глаза, то можно было представить, что ешь настоящий наваристый бульон. А к этому супу еще полагался крошечный кусочек хлеба. Пусть наполовину из примесей, но это был хлеб. Его можно было держать в руке и откусывать потихоньку. Дети научились ценить еду. Они ели медленно, смакуя каждый глоточек, каждый кусочек, каждую ложечку. Они не плакали, не просили еще. Доедали и молча отдавали пустые тарелки. Но глаза! Эти голодные детские глаза были страшнее, чем любая бомбежка. В это Рождество Маша не превращала мужа в старика, а себя — в девочку. Не до того ей было, да и не хотелось смущать своих новых друзей-соседей. День 31 декабря был очень холодным. Морозовы слушали по радио стихи Ольги Бергольц. И Дед Мороз думал о том, что сейчас слово «патриотизм» совершенно не режет ухо, хоть на дворе и Новый год. Из радио доносился напряженный, как нерв, голос поэтессы: «В еще не виданном уборе завьюженный огромный дот — так Ленинград — гвардеец-город — встречает этот Новый год…» Маша прижалась к мужу, а Сергей Иванович ласково гладил ее по волосам в такт ритму стихотворения. «С безмерным мужеством и страстью ведущие неравный бой, мы знаем, что такое счастье, что значит верность и любовь». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно