|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пулеметы России. Шквальный огонь | Автор книги - Семен Федосеев

Cтраница 66

Война выявила потребность и в более мощном варианте. С одной стороны, с середины войны стрелковое оружие уже не могло вести борьбу с танками, но тот же опыт войны требовал маневренного и скорострельного оружия для борьбы на дальностях до 1000 м с легкобронированными целями — бронеавтомобилями, бронетранспортерами, бронезащита которых росла. Опыт применения 12,7-мм пулеметов ДШК и 14,5-мм противотанковых ружей (которые в первом периоде войны стали основным противотанковым средством пехоты) возродил интерес к «противотанковому» пулемету. Часто цитируется письмо, написанное группой фронтовиков В.А. Дегтяреву 23 августа 1942 г. и приведенное в работе известного историка оружия Д.Н. Болотина «Советское стрелковое оружие»: «Нас часто соблазняет мысль, каким грозным оружием был бы против танков противотанковый пулемет… Противотанковый пулемет мог бы быть решающим огневым средством в деле отражения атак противника и уничтожения его живой силы». Однако работа над пулеметами такого калибра велась еще до войны. В 1938 г. конструктор НИПСВО Симонин разработал 14,5-мм танковый пулемет. Собственно, 14,5-мм патрон разрабатывался с расчетом на применение в автоматическом оружии, и с принятием его на вооружение пытались разработать 14,5-мм противотанковый пулемет, но неудачно. Как неудачной оказалась тогда и попытка переделки автоматической 20-мм пушки ШВАК в «универсальное» зенитно-противотанковое оружие на треножном станке. В том же 1942 г. конструкторы ЦКБ-14 Салищев и Галкин спроектировали противотанковый пулемет, хотя теперь его точнее было бы назвать «противоброневым». Кроме борьбы с бронемашинами он должен был решать и другие задачи. Увеличивалось количество огневых средств, с которыми небольшим подразделениям приходилось вести борьбу, и требовалось скорострельное оружие для ведения огня по скоплениям живой силы и техники, огневым точкам до 1500 м. С другой стороны, авиация все шире применяла атаки бомбардировщиков и штурмовиков на малых высотах, а сами самолеты получили бронирование и протектированные баки, увеличивали скорость полета. Требовалось качественное улучшение характеристик зенитных пулеметных установок. 12,7-мм ДШК и ДШКМ нужно было дополнить пулеметом с большим бронебойным действием пули и досягаемостью по дальности и высоте. И здесь как раз подходил 14,5-мм патрон (14,5×114), освоенный во время войны в массовом производстве. Правда, патрон этот использовался пока только в ПТР и, соответственно, имел варианты с бронебойными и бронебойно-зажигательными пулями (Б-32, БС-41, БЗ-39). В декабре 1942 г. ГАУ утвердило тактико-технические требования на 14,5-мм пулемет. И в 1943 г. разработку нового пулемета начали на Ковровском заводе № 2 несколько конструкторов. В КБ-2 при заводе под руководством В.А. Дегтярева были разработаны три варианта пулемета, все с уже отработанным и «преемственным» газовым двигателем автоматики, но с различными узлами запирания: поворотом затвора, разводимыми в стороны личинками (по типу ДШК) и перекосом затвора вверх. Артком ГАУ счел целесообразным изготовление опытного образца с поворотным затвором и использованием элементов конструкции станкового пулемета СГ, с ленточным питанием. Пулемет был показан со станком конструкции Гаранина, предназначенным только для наземной стрельбы. Однако высокое давление, создаваемое 14,5-мм патроном, делало резким работу газового двигателя автоматики, затрудняло экстракцию стреляной гильзы, живучесть ствола оказалась невысокой при стрельбе бронебойными пулями. В мае 1943 г. разработку своего варианта пулемета начал конструктор Отдела главного конструктора завода С.В. Владимиров, взяв за основу свою 20-мм авиационную пушку В-20. Идея унификации систем автоматической пушки и крупнокалиберного пулемета уже была практически опробована к тому времени — например, тем же С.В. Владимировым в Коврове (создание 12,7-мм авиационного пулемета, а затем и 20-мм пушки ШВАК, на основе 7,62-мм ШКАС) и М.Е. Березиным в Туле. Пушка ШВАК имела газовый двигатель автоматики, однако для своей следующей 20-мм пушки В-20 Владимиров выбрал откатный двигатель. В 1942 г. В-20 проиграла пушке Б-20 Березина, во многом из-за недоверия заказчика к надежности работы автоматики на основе отдачи ствола с коротким ходом. Однако при мощном патроне такая автоматика выглядела вполне обоснованной. Патрон требовал утяжеления ствола, а при подвижном стволе это давало даже положительный эффект — увеличение массы подвижной системы позволяло сделать работу автоматики плавнее, не слишком увеличивая длину хода системы, и при сравнительно небольших размерах короба. Семена Владимировича Владимирова назначили в Отделе главного конструктора ведущим по пулемету, ведущим по станку стал Гавриил Петрович Марков, по тумбовой зенитной установке — Иван Сидорович Лещинский. Вместе с Владимировым над пулеметом работали В.А. Рыжков, А.И. Буланов, П.П. Протасов, А.П. Финогенов, В.В. Калинин, С.А. Харыкин, А.А. Прокофьев. Напряженная работа по проектированию и изготовлению опытного образца пулемета заняла около полугода, и уже в ноябре 1943 г. первый пулемет поступил на заводские испытания. Затем пулемет Владимирова с модернизированным универсальным колесно-треножным станком Колесникова и тумбовой зенитной установкой был направлен на полигонные испытания на НИПСВО (НИПМСВО), которые прошли в феврале 1944 г. с удовлетворительным результатом. Известный российский историк оружия С.Б. Монетчиков приводит заключение НИПСВО, в котором среди прочего говорилось: «…4. По живучести деталей конструкция пулемета удовлетворяет тактико-техническим требованиям и значительно превосходит все ранее испытывавшиеся 14,5-мм пулеметы… 7. Автоматика 14,5-мм пулемета заслуживает внимания. Пулеметы могут найти себе применение для борьбы с транспортными средствами противника, огневыми точками и при обороне укрепленных районов. Пулеметы калибра 14,5 мм также могут быть широко применены в противовоздушной обороне танковых соединений, бронетранспортеров, бронепоездов, в прикрытии артсоединений и т. п.». Полигон рекомендовал начать серийное производство пулеметов для проведения войсковых испытаний при условии разработки «станков, установок и зенитных прицелов», а также повышения живучести деталей. В апреле 1944 г. ГАУ и Наркомат вооружения предписали Ковровскому заводу № 2 изготовить серию из 50 пулеметов и одну зенитную установку для войсковых испытаний. Так пулемет, получивший обозначение КПВ-44 («крупнокалиберный пулемет Владимирова обр. 1944 г.»), пошел в серийное производство еще до конца войны. Уже на основе КПВ Владимиров разработал 23-мм авиационную пушку. На войсковые испытания пулемет и опытная зенитная установка попали сразу по окончании Великой Отечественной войны — в мае 1945 г. По опыту войсковых испытаний потребовалась и дальнейшая доработка пулемета — прежде всего, в плане обеспечения надежной работы автоматики в затрудненных условиях.

Работа с 12,7-мм пулеметом ДШКМТ, установленным над люком заряжающего на башне танка Т-55

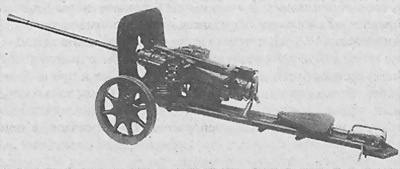

Опытный 14,5-мм «противотанковый» пулемет Владимирова 1944 г. на станке Колесникова от пулемета ДШК Использовавшийся поначалу универсальный станок Колесникова оказался малоустойчивым, а универсальный колесный станок, разработанный конструкторами КБ-2 А.А. Кашановым и Г.Ф. Кубыновым, — слишком тяжелым (296 кг с пулеметом и патронной лентой). И в мае 1948 г. прошли конкурсные полигонные испытания пехотных станков для КПР-44: Г.С. Гаранина из КБ— 2, Г.П. Маркова из ОГК завода № 2, С.А. Харыкина (разработана в ленинградском ОКБ-43), Куйбышевского машиностроительного завода. Полигон поначалу отдал предпочтение станку КБ-2, но доработка станка Харыкина позволила ему выйти вперед, и после новых испытаний на вооружение был выбран именно он, доработка же его велась в КБ-2.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно