|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пулеметы России. Шквальный огонь | Автор книги - Семен Федосеев

Cтраница 39

Еще в апреле 1927 г. на заседании комиссии, обследовавшей завод, решено было, «что заводу надлежит дать задание окончить сдачу 100 пулеметов Дегтярева к 1 ноября 1927 г.». Срок предъявления первых образцов опытной партии был установлен 15 сентября 1927 г., но в связи с конструктивными изменениями, требующими переработки операционной технологии, срок продлили на полтора месяца. Первые 10 серийных пулеметов Дегтярева были представлены военной приемке 12 ноября 1927 г., а 3 января 1928 г. военный приемщик полностью принял партию в 100 пулеметов. 11 января 1928 г. РВС СССР дал указание направить 60 пулеметов для производства войсковых испытаний. Пулеметы направлялись в том числе в военно-учебные заведения военных округов, дабы одновременно с испытаниями комсостав мог ознакомиться с новым оружием во время лагерных сборов. На 1927/28 г. был выдан заказ на 2500 пулеметов. При этом специальное совещание 15 июня 1928 г. с участием руководства Наркомата обороны и ГУВП, признавая сложности постановки крупносерийного производства нового пулемета, определило 1929/30 г. как предельный срок для его установления с полностью взаимозаменяемыми частями. Постановлением РВС СССР от 4 января 1928 г. пулеметы были направлены в войска, причем предусматривался широкий сбор отзывов о пулемете командиров и рядовых бойцов по особой программе, разработанной ГАУ, для дальнейшей его доработки (не случайно много позже В.А. Дегтярев наставлял молодого конструктора М.Т. Калашникова: «Налаживай контакт с войсковыми рационализаторами»). Полигонные и войсковые испытания продолжались весь 1928 г. В феврале по результатам испытаний на Научно-испытательном оружейно-пулеметном полигоне и полигоне курсов «Выстрел» было рекомендовано ввести пламегаситель для уменьшения демаскирующего и ослепляющего действия дульного пламени в ночное время и сумерки, высказан ряд других замечаний — неудобство чистки патрубка регулятора, отсутствие в принадлежности приспособления для извлечения из патронника разорвавшихся гильз, недостаточная взаимозаменяемость частей, самоотвинчивание центрального винта магазина. В целом те же замечания поступили из войск Московского, Белорусского и Украинского военных округов. В августе 1928 г. прошел полигонные испытания усовершенствованный образец с пламегасителем и несколько измененным патрубком регулятора газовой камеры. В конце 1928 г. решено было прекратить производство в Туле пулеметов МТ. Ручной пулемет Дегтярева оказался на вооружении РККА еще до официального его принятия. Пулемет получил обозначение «7,62-мм ручной пулемет обр.1927 г.» или ДП («Дегтярева, пехотный»), именуется также ДП-27. Он стал и первой массовой системой автоматического оружия полностью отечественной разработки и вывел Дегтярева в число главных и наиболее авторитетных оружейников страны. Но что не менее важно — позволил на практике отработать процесс доводки и постановки на массовое производство автоматического оружия в нескольких модификациях (начало этим работам, как мы видели, было положено В.Г. Федоровым при участии В.А. Дегтярева).

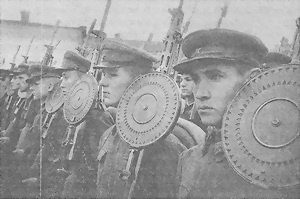

Пулеметчики РККА с пулеметами ДП Производство пулемета ДП, а также металлорежущего инструмента поставил Ковровский завод, именовавшийся с декабря 1927 г. Инструментальным заводом № 2 Оружейно-пулеметного треста (с января 1934 г. — Государственный союзный инструментальный завод № 2 им. К.О. Киркижа Наркомата тяжелой промышленности, с января 1942 г. — Государственный союзный завод № 2 им. К.О. Киркижа Наркомата вооружения, с января 1949 г. — завод им. В.А. Дегтярева). ДП отличался простотой в изготовлении — его производство требовало в два раза меньше локальных обмеров и переходов, чем на револьвер, и в три раза меньше, чем на винтовку. Общее количество технологических операций оказалось в 4 раза меньше, чем для «Максима», и в три раза меньше, чем для МТ. Сказался многолетний опыт работы Дегтярева как оружейника-практика и задел по отработке технологичных конструкций. В процессе установки производства пришлось вносить изменения в термическую обработку наиболее ответственных деталей, подбирать сорта сталей, вводить новые нормали точности обработки. В.Г. Федоров вложил немало труда и энергии в постановку производства ДП и в стандартизацию оружейного производства на этой основе — в ходе этих работ в производство были внедрены т. н. «нормали Федорова», т. е. система допусков и посадок, призванная повысить точность оружейного производства. Большой вклад в постановку производства ДП внес и другой бывший офицер ГАУ русского военного ведомства, а ныне гражданской инженер Г.А. Апарин, поставивший на заводе локальное и инструментальное производство. Производство пулеметов велось на основе кооперации. Полуобработанные стволы, например, поставлял Тульский оружейный завод, с других предприятий поступали также листовая сталь, цельнотянутые стальные трубы, сталь для пружин магазинов и т. п. Заказ пулеметов Дегтярева на 1928/29 год составил уже 6500 штук (из них 4000 пехотных, 2000 авиационных и 500 танковых). После испытаний в марте — апреле 1930 г. специальной комиссией 13 серийных пулеметов ДП на живучесть В.Г. Федоров констатировал, что «живучесть пулеметов поднята до 75 000–100 000 выстрелов», а «наименее стойких деталей до 25 000 — 30 000 выстрелов (бойков и выбрасывателей)». В 1920-е годы в разных странах был создан ряд легких ручных пулеметов с магазинным питанием. «Дегтярев» выгодно отличался от большинства из них большей емкостью магазина и сравнительно высокой надежностью. Начальник вооружений германского рейхсвера генерал Баккельберг, посетив Россию в мае 1933 г., просил обменять образец пулемета ДП на новый пулемет «Дрейзе» для взаимного изучения (однако в это время советско-германское военное сотрудничество уже начали сворачивать в связи с приходом к власти в Германии нацистов). Отметим, что практически одновременно с ДП было принято на вооружение еще одно средство поддержки пехоты — 76-мм полковая пушка обр. 1927 г. В то же время на вооружение поступил ружейный (винтовочный) гранатомет Дьяконова с осколочной гранатой. В 1920-е годы к серийному производству в нашей стране было принято мало образцов вооружения, так что можно понять, насколько срочным был вопрос ручного пулемета и легких средств поддержки. «Дегтярев», или иначе «Дегтярь», стал самым массовым пулеметом Советских вооруженных сил на два десятилетия — и это были самые «военные» десятилетия. Боевое крещение пулемет ДП прошел в пограничных частях ОГПУ в Маньчжурии — во время советско-китайского конфликта на КВЖД, в связи с этим в апреле 1929 г. Ковровский завод получил дополнительное задание на выпуск ДП. В составе войск ОГПУ пулемет ДП воевал и с бандами басмачей в Средней Азии. ДП применялся РККА в боевых действиях на о. Хасан в 1938 г., на р. Халхин-Гол в 1939-м, наряду с другим советским оружием «участвовал» и в гражданской войне в Испании, в войне в Китае, в 1939–1940 гг. воевал на Карельском перешейке. Тот же путь прошли и танковый ДТ на советских танках и бронемашинах, и авиационный ДА-2 (на самолетах ТБ-3 и Р-5), так что к началу Великой Отечественной войны пулеметы Дегтярева были испытаны в самых различных условиях.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно