|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первая Мировая. Война между Реальностями | Автор книги - Сергей Переслегин

Cтраница 80

Далее к югу располагалась английская армия фельдмаршала Френча, усиленная французским кавалерийским корпусом (7 пехотных и 2 кавалерийских дивизии). В районе Ланса еще продолжались бои, но, в общем, далее к югу 10-я французская и 6-я германская армии уже образовали позиционный фронт. Против 15,5 пехотной и 11 кавалерийских союзных дивизий немцы сосредоточили равномерно по фронту 17 пехотных дивизий, конница в составе 8 дивизий оставалась в ближнем тылу.

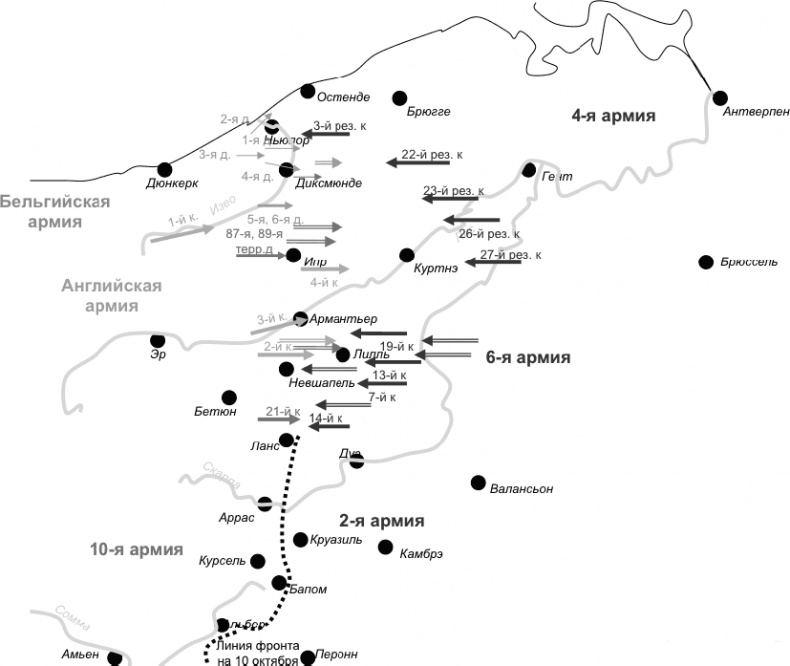

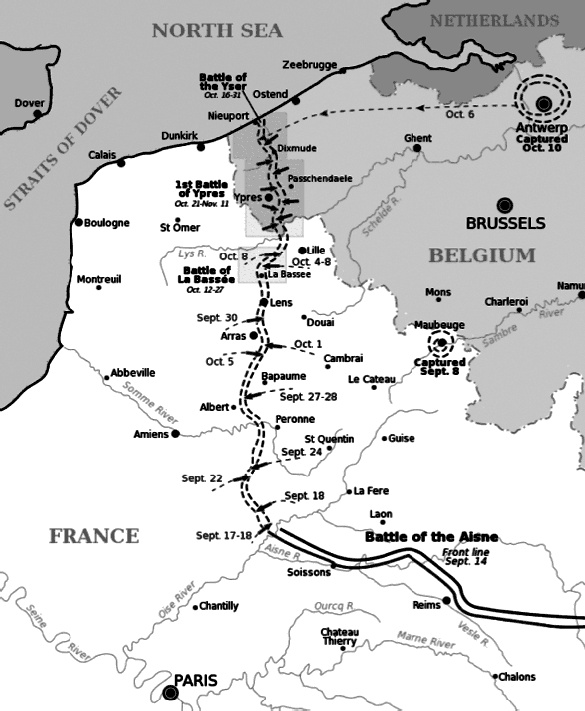

Развертывание 4-й германской армии во Фландрии (15–20 октября) Двадцатого октября начинается сражение на Изере. К 24-му числу немцам удалось форсировать реку, и перед бельгийцами встала задача закрепиться хотя бы на последнем клочке национальной территории. Это удалось решить способом весьма нетривиальным и, скорее, характерным для практики ролевых игр: 25 октября король Альберт приказал открыть шлюзы на Изере и затопить территорию к востоку от Изера. [94] К сожалению, важнейший шлюз уже находился в руках германцев, но охранялся он плохо, и в ночь на 27-е бельгийские саперы сумели его открыть. Наводнение распространилось до Диксмюнде, глубина разлива составила более метра, ширина – 5 километров. Первого ноября 3-й германский резервный корпус отошел за Изер. Впрочем, к 12 ноября 22-й резервный корпус овладел полностью разрушенным Диксмюнде. Сражение южнее, под Ипром, было даже более напряженным. Б. Такман пишет: «Не Монс или Марна, а Ипр стал символом доблести и могилой англичан. Здесь полегло четыре пятых всего экспедиционного корпуса». Встречные бои в этом районе продолжались до 15 ноября, и местами немцы были очень близки к прорыву. Впрочем, использовать этот прорыв было практически невозможно: слишком мало свободного пространства осталось в распоряжении герцога Альберта для того, чтобы можно было всерьез рассчитывать на превращение тактического прорыва в оперативный. Во втором и последнем периоде этой борьбы немцы, впервые на Западном фронте, создали позиционную ударную группу. Под руководством командира 13-го корпуса Фабека собрались 2-й баварский корпус (из 2-й армии), 15-й корпус (из 7-й армии), 26-я дивизия 13-го корпуса, 6-я баварская резервная дивизия, 3-я дивизия, 1-й кавалерийский корпус, 11-я ландверная бригада, 70 гаубичных и мортирных батарей калибра до 12 дюймов. Конечно, в первый же день наступления эта колоссальная масса прорвала линию английской пехоты, лишь ночь помешала Фабеку захватить Ипр. В этой ситуации союзники ввели в бой последний резерв: энергия и уверенность Фоша убедила фельдмаршала Френча, что тот сможет восстановить положение с помощью одной лишь французской резервной бригады (из состава 32-й дивизии 16-го корпуса). На следующий день Модюи, командующий 10-й армией, по собственной инициативе отправил Френчу еще одну бригаду, и прорыв удалось закрыть. В последующие дни Фабек предпринял еще несколько попыток, усилив свои части, добиться какого-то результата, но это уже, скорее, было формальным выполнением приказа: «пошли дожди; стояли густые туманы; почва, и без того сильно насыщенная влагой, превратилась в сплошное болото, по которому трудно было передвигаться, а еще труднее – рыть в нем окопы; в довершение всех затруднений от климатических и боевых невзгод сильно возросла болезненность в войсках обоих противников. Вся эта неприглядная и тяжелая обстановка, в которой приходилось изо дня в день вести бои и совершать передвижения вдоль фронта, естественно, не располагала войска к проявлению активности и маневренности и все более и более склоняла обе стороны к решению прочно закрепиться в своем расположении и оборудовать занимаемые позиции для пребывания на них до наступления весны» (В. Новицкий). «Бег к морю» закончился. От Вогезских перевалов до Фландрии установился прочный и неподвижный фронт. Пришла зима.

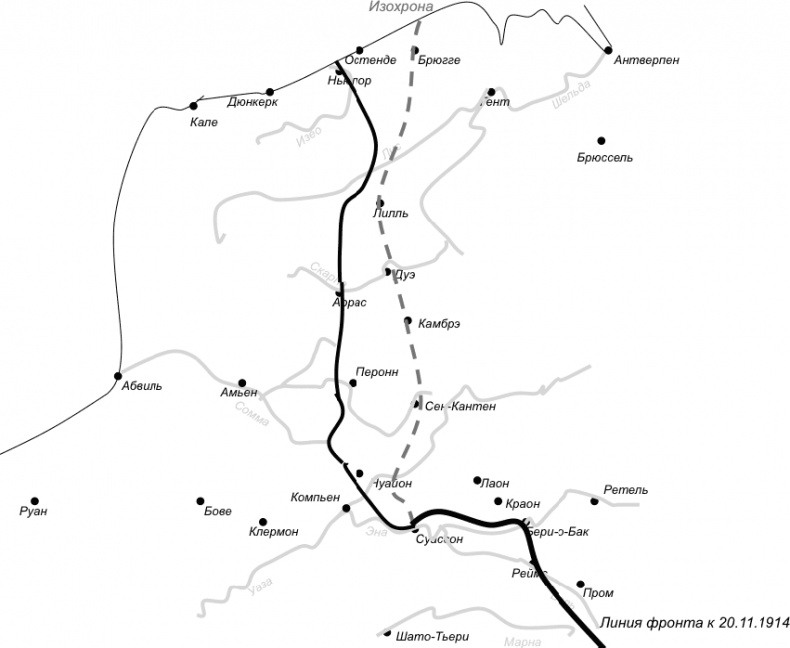

Общая схема «Бега к морю»

Позиционный фронт Невооруженным глазом видно, что немцы добились многого в восходящих сражениях к северу от Уазы: почти на всем протяжении фронт стабилизировался западнее изохроны. И тем не менее от Суассона он шел на север, и ни одной принципиально важной точки позиции, ни одного узла связности союзники не потеряли. В этом отношении «Бег к морю» тактически выигран немцами, а стратегически союзниками. Как и вся война. Сюжет восьмой: «Польский балкон»

Я видел твой бой с Шоррэем. Это пример, когда предельное мастерство встретилось с запредельным. Запись поединка показывают на всех циклах обучения в клэнийских школах. Усыпление бдительности соперника, использование его атаки для подгонки величины собственного меча, предугадывание решающего удара, уклонение в момент неизбежности удара, вспарывающий выпад в падении, использование режима непрерывной заточки меча для преодоления защиты комбинезона, общая этика поединка… С. Лукьяненко. «Лорд с планеты Земля»

На Восточном фронте также приближалась зима и также вроде бы закончилось решающее сражение. Определился побежденный – австро-венгерская армия была разбита в Галицийском сражении, поэтому двуединая монархия потеряла всякую возможность реализовать цели войны, достичь мира, лучшего, чем довоенный, или хотя бы приемлемого. Еще не определился победитель. Российская империя разгромила австрийцев, но понесла в Восточной Пруссии тяжелое поражение, высветившее как недостатки в организации армии и управлении ею, так и позиционные слабости Русского фронта. Немцы удержали Восточную Пруссию и нанесли поражение одной из неприятельских армий, то есть выполнили все требования Шлиффена, однако поражение на Марне обесценило эти несомненные успехи. Надежд на крупные переброски войск с запада не оставалось, а в этих условиях галицийская катастрофа Австро-Венгрии угрожала коллапсом всего фронта и распадом коалиции. Австрийцы просят помощи. Людендорф понимает, что оказать ее необходимо – прежде всего в его собственных интересах, – но сил для этого нет, и взять их неоткуда. Остается надеяться на «счастье Танненберга» да на «комплекс неполноценности», сложившийся у русского командования после Восточной Пруссии.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно