|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луки и арбалеты в бою | Автор книги - Григорий Панченко

Cтраница 51

Некоторые из более знатных носят панцирь, латы, сделанные искусно, как будто из чешуи (в некоторых версиях рукописи следует описание этих „лат“, сравниваемых с доспехом типа „корацин“: в данном случае имеется в виду дорогой вариант наборной брони из мелких элементов, состыкованных очень плотно и не позволяющих стреле „просочиться в щель“, но… не оптимальный против по-настоящему бронебойного оружия. – Авт.), и наручи; весьма у немногих есть шлем. ‹…› Некоторые носят шелковое платье, подбитое войлоком, для защиты от всяких ударов (оно может задержать обычную стрелу)…». При описании боестолкновений Герберштейн не скрывает ни сильных, ни слабых сторон российского лучного войска. Например, при схватке с ливонским отрядом кавалерия московитов хотя и ничего не смогла поделать с тяжелой латной конницей (равно как и та с ней: всадники, находящиеся в разных весовых категориях, словно бы играли в кошки-мышки), сумела воспользоваться большей подвижностью, чтобы при помощи лучной стрельбы одержать победу над отрядом как таковым: «…При первом натиске ему (командиру ливонцев. – Авт.) удалось рассеять русских и обратить их в бегство. Но так как победители были слишком немногочисленны сравнительно с количеством врагов и к тому же обременены слишком тяжелым вооружением, так что не могли достаточно далеко преследовать врага, то московиты, поняв, в чем дело, и собравшись с духом, построились снова и решительно двинулись на пехоту Плеттенберга, которая в количестве около тысячи пятисот человек встретила их фалангой, и разбили ее, жестоко обстреливая из луков… ‹…› почти четыреста пехотинцев были жалким образом истреблены врагом, хотя конница неоднократно рассеивала и обращала в бегство московитов, но, будучи тяжеловооруженной, не могла преследовать легкого и многочисленного врага, а потому вернулась к пехоте». А вот случай, когда под Казанью воевать с татарами по татарским правилам не получилось (правда, шестеро татар, выехавшие навстречу войску великого князя Василия Ивановича и его татарского вассала Ших-Али, видимо, относились к той категории, которую Гваньини называл «гетманами»): «Участники этой войны, люди, достойные доверия, рассказывали нам, что однажды шестеро татар выехали на поле к войску московита, и царь Ших-Али хотел напасть на них со ста пятьюдесятью татарскими всадниками, но начальник войска запретил ему это, выставил перед ним две тысячи всадников, лишив Ших-Али удобного случая отличиться. Они хотели окружить татар как бы кольцом, чтобы те не спаслись бегством, но татары расстроили этот план, прибегнув к такой хитрости: когда московиты наседали на них, они мало-помалу отступали и, отъехав немного дальше, останавливались. Так как московиты делали то же самое, то татары заметили их робость и, взявшись за луки, принялись пускать в них стрелы; когда те обратились в бегство, они преследовали их и ранили очень многих. Когда же московиты снова обратились против них, они стали понемногу отступать, снова останавливались, разыгрывая перед врагом притворное бегство. В это время две татарские лошади были убиты пушечным выстрелом, но всадников не задело, и остальные четверо вернули их к своим целыми и невредимыми на глазах двух тысяч московитов».

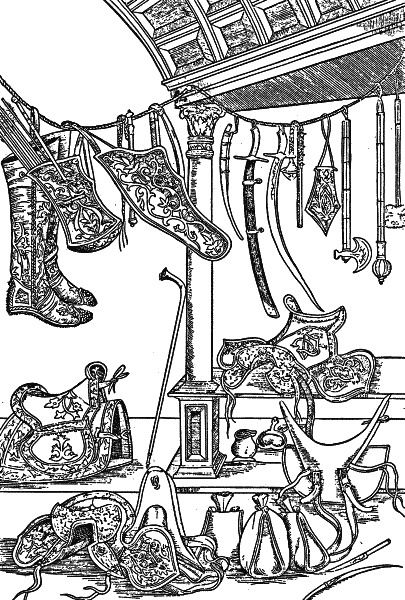

Полный комплект вооружения московского ратника XVI в. Исаак Масса на страницах своей книги «Краткое известие о Московии» луков в эпоху начала Смутного времени почти не замечает: ну были они в составе церемониального убранства («дорогие луки и колчаны») роты крылатой гусарии Домарацкого, участвовавшей в парадном выезде в кортеже Лжедмитрия… А потом уже московский люд вышел на улицы «с луками, стрелами, ружьями, топорами, саблями, копьями и дубинами»… Так или иначе лук как боевое оружие ничего именно там и тогда не решил. Гораздо важнее символическая роль царского лука как знака всеобщей воинской мобилизации – когда Василий Шуйский объявил о своем выезде в боевой поход, это выглядело так: «Царь, помолившись во многих церквах в Москве, сел на лошадь перед Успенским собором, взял свой колчан и лук и выехал со всем двором». Польский шляхтич Самуил Маскевич в те же годы был в России, участвовал в боях и вел дневник, на страницах которого буквально грохочет пальба из огнестрельного оружия самого разного рода, а вот стрельба из луков зафиксирована лишь однажды – зато очень по делу, не простыми стрелами: узнав, что в нижнем ярусе удерживаемой поляками башни находится склад с орудийными боеприпасами, «русские пустили туда две зажигательных стрелы, гранаты воспламенились, и вся башня запылала». Петр Петрей в «Истории о Великом княжестве Московском» к собственно московитам недобр, зато жители Поволжья, мордва и черемисы, вызывают у него гораздо более теплые чувства: «Женщины так искусны и ловки, что стреляют из луков, как мужчины. Они приучают к стрельбе и своих детей сызмала и не прежде дают им обедать, пока они не попадут в поставленную для стрельбы цель или мету. Когда идут на неприятеля, вооружаются все, и мужчины и женщины, которые всегда встречают врага с такой же храбростью и отвагой, как и мужчины, стреляют назад и вперед себя в неприятеля…» Татары Петрею если и не нравятся, то вызывают восхищение своими воинскими качествами – в известном уже ключе: «Оружие – луки, стрелы и кривые сабли… Когда дают сражение неприятелю, распределяют своих людей по отрядам, помещая в каждый отряд по 3 или по 4 тысячи человек. После того как первый пустит свои стрелы, едут другой и третий отряды; так и стреляют из луков поочередно, в каком порядке поставлены; когда же все выстрелят, отступают назад и потом вместе нападают на неприятеля… Разбитые и обращенные в бегство, они защищаются также стрельбой из луков до последней возможности; стреляют вперед и назад, так живо и ловко, что и в бегстве наносят такой же вред, как и в сражении…» Впрочем, когда дело доходит до описания воинских качеств русских, Петрей «сквозь зубы» пару раз отпускает комплименты: «…в стрельбе из лука они метки и сильны, потому что занимаются ею с молодых лет ‹…› пистолеты и длинные фитильные ружья узнали недавно, но уже так ловки и привычны владеть этим оружием, что не уступят ни одному иностранцу». Зато потом описание меняет тональность: «…саблями и луками пользуются почти одинаковым образом: в руке, в которой между пальцами навита узда, они держат лук, а во рту стрелу, в правой руке саблю и привешенную плеть. Когда хотят стрелять, выпускают из руки саблю, привязанную к ней на шнурке, и так оставляют ее висеть. При первом нападении они стреляют все вместе, только большей частью издали, потому что с трудом подпускают неприятеля так близко, что могут достать его копьем. Выстрелив и не замечая, чтобы их стрелы нанесли такой вред неприятелю, что он очень ослабел, они обращаются в бегство и бегут без передышки…» Что ж, возможно, в то время (1612) стойкость и управляемость московской конницы действительно ослабла. Англичанин Джильс Флетчер в 1591 г. характеризовал эти качества еще едче, из-за чего его сочинение «О государстве Русском» было одно время запрещено в… Англии, опасавшейся, что такая публикация может охладить торговые отношения. Однако за двадцать лет до него молодой шотландец Джордж Турбервиль изложил свои впечатления о Руси в стихотворной форме – и, хотя там порой звучит ирония (такой уж он был человек, Турбервиль, что подшучивал над всеми, включая себя), есть и высокая оценка конных лучников, приводящаяся с большим вниманием к деталям. При этом те самые качества, которые Петрей и Флетчер воспринимают как слабость у московитов (а у татар – как силу), Турбервиль оценивает более взвешенно:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно