|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луки и арбалеты в бою | Автор книги - Григорий Панченко

Cтраница 25

(Трудно удержаться от того, чтобы не описать легенду о применении такой вот «информационной стрелы» более чем за тысячелетие до Чингисхана. Цитата довольно известная, хотя современные авторы обычно «передирают» ее друг у друга в сокращенном виде, а источником указывают, по чьей-то давней ошибке, китайский трактат под названием то «Шицзин», коий суть сборник гимнов, то «Шуцзин», посвященный гораздо более древней истории – тогда как речь должна идти о 56-й главе «Ши Цзи» – «Исторических записок» Сыма Цяня. Итак, предыстория. У Модэ или Маодуня, будущего основателя хуннской кочевой империи, возникают проблемы с отцом, шаньюем-правителем народа хунну. Намереваясь отстранить Модэ от наследования, тот все же выделяет ему положенный по статусу «тумэ-не», десятитысячный отряд личного войска, но сын предполагает, что эти воины при случае могут его и «убрать». Ситуацию Модэ переменил вот каким образом: «…Он сделал свистунку и начал упражнять своих людей в конном стрелянии из лука с таким приказом: всем, кто пустит стрелу не туда, куда свистунка полетит, отрубят голову. Модэ сам пустил свиггунку в своего аргамака. Некоторые из приближенных не смели стрелять, и Модэ немедленно не стрелявшим в аргамака отрубил головы. Спустя несколько времени Модэ опять пустил свистунку в любимую жену свою, некоторые из приближенных ужаснулись и не смели стрелять. Модэ и сим отрубил головы. Еще по прошествии некоторого времени Модэ выехал на охоту и пустил свистунку в шаньюева аргамака. Все приближенные тоже выпустили стрелы. Из сего Модз увидел, что он может употреблять своих приближенных. Следуя за отцом своим шаньюем Туманем на охоту, он пустил свистунку в Туманя; приближенные также пустили стрелы в шаньюя Туманя».

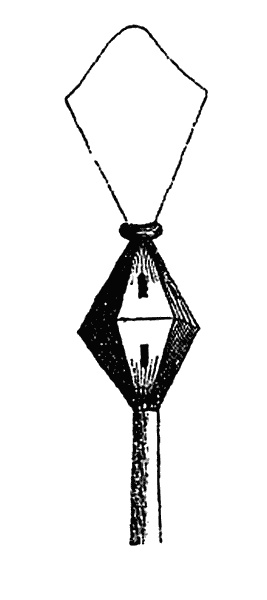

«Свистулька» монгольского образца Хунну – предки гуннов, Модэ – предшественник Атиллы, отряд «тумэ-не» – прототип монгольского тумена; Чингисхан легенду о возвышении Модэ, похоже, знал и во многом «делал с него жизнь». Добавим только, что легендой тут является сюжет с фольклорным методом тройного испытания, а не самый факт использования свистящей стрелы, при помощи которой можно гарантированно «убрать» вражеского военачальника или рассеять вдруг появившийся на поле боя ударный отряд.) Вернемся к «Сокровенному сказанию». Время от времени там попадается оборот «стрелять костяными стрелами», причем иногда в качестве такой стрелы называется «томар». Томары – «зубилообразные» наконечники стрел, они бывают и железными тоже, в ряде случаев их боевое применение несомненно, но костяной томар – классическое оружие охотника на пушную дичь: «ушибающее», ударно-дробящее без повреждения ценной шкурки. Может быть, смысл фразы насчет «стрельбы костяными стрелами» (судя по контексту, имеющей явное отношение именно к ВОЕННОМУ делу, но абсолютно неясной, даже из контекста: современники, видимо, должны были понимать этот намек без разъяснений) удастся расшифровать по одному из постановлений, принятому на курултае в урочище Далань-Даба? Этот «исторический съезд» состоялся уже при хане Угэдэе, через семь лет после смерти Чингисхана, но проходил под лозунгом «Решения бессмертного вождя и учителя – в жизнь!». Одно из зафиксированных там постановлений звучало так: «Если тысячник опередит темника, впереди ехавшего, то вслед по нему стрелять тупыми стрелами». Похоже, это что-то среднее между дисциплинарным наказанием за нарушение субординации и… средством управления на поле боя, позволяющим мгновенно «отозвать назад» командира, прежде времени рванувшегося в атаку. Нечто вроде команды «фальшстарт!», аналог в самом прямом смысле жесткого (но не острого) окрика: обычный-то окрик в таких обстоятельствах может быть не услышан. (Впору соотнести это «стрелоуправление» с использованием свистящих стрел!) Если прототип этого правила и в самом деле появился еще при Чингисхане [12], то налицо довольно гуманное (скорее, впрочем, прагматическое) отношение к нарушителям дисциплины. Нам как-то привычнее видеть в монгольской армии такое: «Чингис-кан приказал: ‹…› когда войска находятся на войне, то если из десяти человек бежит один, или двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и если бегут все десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря кратко, если они не отступают сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один или двое, или больше смело вступают в бой, а десять других не следуют, то их также умерщвляют, а если из десяти попадают в плен один или больше, другие же товарищи не освобождают их, то они также умерщвляются». Это, правда, нам известно из «привходящего источника: со слов Джованни Плано Карпини, который ездил к монголам уже в 1246 г., при Батые и только что избранном великим ханом Гуюке… при дворе которого, между прочим, наблюдал использование тупых стрел как „дисциплинарного средства“ против нарушителей, рискнувших без разрешения приблизиться к великокняжеским аппартаментам: „…Если кто-нибудь подходил к шатру за назначенные границы, то его подвергали бичеванию, если хватали; если же он бежал, то в него пускали стрелу без железного наконечника“.» Данные о военном искусстве, оружии и тактике монголов Карпини собирал очень тщательно. Но на монгольских аналогах военных трибуналов ему присутствовать явно не пришлось (вся его поездка проходила по территории глубокого тыла и в относительно мирное время) – и, похоже, тут он «округлил» в наиболее страшную сторону рассказы переводчиков. Пожалуй, то, что ему довелось видеть собственными глазами, скорее подтверждает: в монгольском войске дисциплина поддерживалась при помощи не таких уж свирепых мер. Другое дело, что это не мешало совершенно бесчеловечному (хотя при этом, возможно, даже беззлобному) отношению ко всем, кто не свои… Впрочем, многочисленные цитаты из других, собственно монгольских источников (которые вроде бы должны убедить, что в державе Чингисидов законы «для внутреннего пользования» были мудры и гуманны), тоже рисуют не очень-то радужную картину. Да, система подбора командного состава в монгольском войске была продумана хорошо. Да, Чингисхан при назначении кого-либо на должность сотника или тысячника руководствовался не аристократическим происхождением кандидата, а его способностями как военачальника. Да, он однажды назначил на должность тысячника чабана Дегея; в другом случае на еще более ответственную должность был назначен некто Гучугур, мастер работы по дереву. (Неужели именно профессиональные навыки плотника и овцепаса оказались столь важны? Или это – «слившиеся с именем» указания на бывшие профессии Дегея и Гучугура, уже давно и успешно делающих военную карьеру? Апостола Матфея тоже порой именуют, по первой его специальности, «мытарем», но все-таки он больше известен не как крупный специалист в области сбора налогов, а совсем другими деяниями…). Да, от командира требовалось не только умение управлять подразделением в бою, но и забота о своих подчиненных. Чингисхан однажды сказал по этому поводу: «…Нет героя, подобного Сунгаю, нет в „тысячах“ (т. е. Полкáх) подобного ему человека. Однако поскольку он не знает усталости от похода, не чувствует ни жажды, ни колода, то и других людей из нукеров и воинов, находящихся при нем, всех считает подобными себе в перенесении тягостей, а они не имеют силы и твердости к перенесению. По этой причине не подобает ему начальствовать над войском. Подобает начальствовать войском тому, кто сам чувствует жажду и голод и соразмеряет это с положением других, идет в дороге с расчетом и не допускает войско терпеть голод и жажду, а четвероногих отощать. На этот смысл указывает: идите шагом слабейшего из нас».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно