|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луки и арбалеты в бою | Автор книги - Григорий Панченко

Cтраница 2

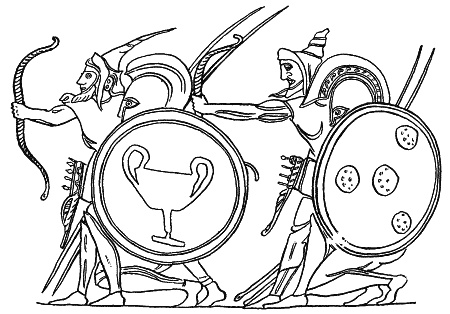

Колесничный стрелок на «стационарной позиции»: задачи, которые решает его лук, столь важны, что это оправдывает существование серьезной группы поддержки Нет, в реконструктора-оружиеведа я камень не кину (и стрелу не пущу): он стал жертвой чужой ошибки, совершенной реконструкторами-конниками. Но перед нами очередной пример того, насколько фантастичной представляется древняя реальность, если смотреть на нее сквозь современный перископ. Одна из лучших зарисовок «колеснично-пехотного» взаимодействия явлена на достаточно известном изображении, найденном в гробнице Тутанхамона. (В качестве бонуса прикладывается еще и «колеснично-собачье» взаимодействие: довольно экзотический и не обязательный компонент.) Правда, сам фараон-подросток в боевом «прикиде» смотрится донельзя комично: как мальчишка в прадедовской буденовке. Нет, на рисунке-то все выглядит до крайности благородно, мужественно и, видимо, достоверно с точки зрения воинской тактики (кроме рабов с опахалами, торжественно шествующих за несущейся вскачь колесницей; что поделать – без них фараону «западло» позировать перед объективами папирусных телекамер!). Вот только на биографию самого Тутанхамона эти эпизоды решительно не проецируются. Видимо, парнишка играет в кого-то из собственных военачальников или знаменитых предков: одного из Тутмосов, а может быть, и родного дедушку, грозного Аменхотепа III (или еще более грозного прадедушку Аменхотепа II, обследовав мумию которого, египтологи безусловно поверили: слова хронистов о том, что «лук его не мог натянуть никто в войске» – не формула придворной лести!). Вот эти фараоны уж точно выезжали в бой на колесницах, возможно, и с боевыми псами, так сказать, «у стремени» – но они делали это отнюдь не «понарошку»! Итак, объект атаки – разрозненная, неорганизованная пехота. Стрелы обгоняют псов, псы обгоняют колесницы, а организованная пехота египтян то ли следует позади, закрепляет успех, то ли, может быть, все-таки наносит основной удар (согласно диспозиции «от Тутанхамона» она почти вынесена за кадр, чтобы ярче оттенить гипотетический подвиг юного фараона; но это, разумеется, очередная условность). В других древних цивилизациях, разумеется, дело могло обстоять иным образом. Для этого даже не требуется «выход» за пределы цивилизации: в грандиозных египетских сражениях при Мегило, при Кадеше и т. п. армии сражались с армиями (тем самым повышая потребность в колесничных бойцах как лучниках особого класса). Но, например, щитоносный строй Эллады автоматически оттеснил искусство стрельбы на задний план.

Эллины, случалось, умело использовали в пехоте сочетание тяжелых щитоносцев и легковооруженных метких стрелков. Но последние были из числа «варваров»: например, союзных скифских племен Эллины, стрелки(ударение) менее чем средние, тетиву натягивали не к плечу или уху, а к груди! Даже осваивая (временами) сложные и мощные скифские луки, они по возможности сохраняли «традиционный» рисунок стрельбы. Из этого вытекало много практических следствий и минимум одно мифологическое: пресловутая «одногрудость» амазонок – это их, эллинская и мужская, историческая реконструкция. Аналог хоббитских игрищ по-древнегречески. Сначала – миф (в котором амазонки, похоже, выглядели не безупречными красавицами с дальнобойными луками, а… звероподобными демоницами с «оружием каменного века»!), потом – его реалистическое осмысление, подбор соответствующей (осмыслению, а не мифу!) тактики боя… попытка «примерить» ее на амазонскую стать… После чего античные ролевики тут же приходили к выводу: чтобы стрелять из лука доступным им способом, женщине придется пойти на очень существенные жертвы! * * *

Римская статуэтка, изображающая легковооруженного конного лучника, сраженного стрелой (римская изобразительная традиция фактически не допускает показа гибели «своих», пускай даже только союзников – так что это, видимо, враг-варвар, а стрела выпущена с римской стороны). Такие изображения приходится буквально «под микроскопом» выискивать среди великого множества других, показывающих гибель от меча или копья. «…Иногда местность, где стоит город, бывает очень сухая, если она защищена горами и скалами; тогда гарнизон, расположенный на холмах укреплений, находит источники вне своих стен, внизу и, прикрывая их со своих бойниц и башен стрелами, достигающими до этих источников, дает возможность водоносам свободно ходить к ним за водой. Если же источник находится вне полета стрелы, но все же расположен на том же склоне, как и город, между городом и источником следует возвести маленькое укрепленьице, которое называют „бургом“, поставить там баллисты и поместить стрелков, чтобы защитить воду от врагов» Это уже подход не греческий, а римский. Римляне, как известно, – тоже лучники прескверные, но хотя бы «от ума» осознававшие необходимость иметь при армии некое количество умелых лучников. На поле боя легионеров крепко поддерживали стрелки из союзнических войск, для которых лук являлся «национальным оружием». Но во всех случаях это были легковооруженные отряды, вспомогательные по своему статусу и по реальному вкладу в победу (или поражение). Тем более странно, что на гладиаторскую арену лучники (сигиттарии) выходили в ОЧЕНЬ тяжелом вооружении: в чешуйчатых «скафандрах» и закрытых шлемах! А ведь выступали они преимущественно утром, в «смену легковооруженных». Добро бы речь о всадниках шла (римляне еще до знакомства с парфянами имели представление о восточной кавалерии, сочетающей неплохую бронированность с искусством лучной стрельбы), так ведь нет – пехотинцы… Луки же у них, по восточному образцу, сложносоставные, потенциально очень мощные, но… почти игрушечного размера! И стрелы им под стать. Наверно, специально для того, чтобы доспех не пробить, даже на ближней дистанции, уступающей расстоянию броска дротиком. Или чтобы у сигиттария не возникло соблазна сделать снайперский выстрел в направлении трибун, а конкретно – «президентской» (шучу, но не совсем) ложи? Может быть, перед нами «постановочные» перестрелки, где и определенные меры безопасности предусматриваются, и результат отчасти «договорной»? Как будто не похоже… Но как, интересно, определялся победитель при стрельбе из этих мухобоек? Может быть, по количеству стрел, засевших во вражеской броне (отскочившие – не в счет)? По первой ране? По первой СЕРЬЕЗНОЙ ране, лишающей возможности сражаться? Но при подобном соотношении лука и доспеха, чего доброго, за все утро не управишься. Или управишься? Лук, конечно, маленький – но очень гибкий, упругий, со «взрывным» распрямлением. На дистанции фактически рукопашного боя он может потягаться даже с полным доспехом. Но это уже отдельная тема: лук и броня. Звон тетивы

«Как ты полагаешь, почему благородные рыцари так ненавидят арбалет? Я бы сказал – в этой их ненависти просматривается что-то личное, нет?…» – «Как же, слыхивали: дистанционное оружие – оружие трусов». – «Э, нет – тут сложнее. Против луков – заметь! – никто особо не возражает. Фокус в том, что у лучшего лука усилие на тетиве – сто фунтов, а у арбалета – тысяча». – «Ну и что с того?» – «А то, что лучник может свалить латника, лишь попав тому в щель забрала, в спайку панциря и тэдэ – высокое искусство, надо учиться с трехлетнего возраста, тогда, глядишь, годам к двадцати будешь на что-то годен. Арбалетчик же стреляет по контуру – куда ни попади, все навылет: месяц подготовки – и пятнадцатилетний подмастерье, сроду не державший в руках оружия, утрет рукавом сопли, приложится с сотни ярдов, и крышка знаменитому барону N, победителю сорока двух турниров, и прочая, и прочая…»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно