|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до "Большой Берты" | Автор книги - Джек Коггинс

Cтраница 18

Массовая чистка командного состава, начавшаяся летом 1937 года, лишила армию значительной части ее высших военачальников, в том числе трех из пяти маршалов. Ряды высшего командного состава были выметены почти дочиста – 90 процентов всех генералов и 80 процентов полковников были арестованы и, во многих случаях, казнены, по оценкам, их общее число составило 35 000 человек. Причиной, стоявшей за этой массовой и пагубной чисткой, жертвам которой были предъявлены обвинения в предательстве и измене родине, было желание сделать офицерский корпус армии более преданным Сталину. Значительное число из репрессированных были ветеранами Гражданской и/или служили в армии Российской империи. Люди эти мало чем были обязаны лично Сталину. Многие из них не принимали безжалостную политику «раскулачивания» крестьянства, бывшего основным поставщиком солдатских кадров, и осуждали правительственные репрессии. Массовое избиение высших военачальников было, по существу, шагом типичного восточного деспота, казнящего тех, кто позволял себе быть с ним не согласным. Если такой шаг и мог иметь какой-либо отдаленный эффект, заключающийся в усилении власти Сталина над партией и армией, то непосредственным его результатом было значительное ослабление духа и эффективности армии, которые ощущались еще ив 1941 году. В частности, весьма ощутимым было отсутствие Тухачевского, пионера в области применения воздушно-десантных войск, сторонника мощной артиллерийской подготовки перед началом наступления и использования значительных масс танков. Итогом пренебрежения таким тактическим приемом стали значительные потери советской бронетанковой техники в первоначальном периоде войны, когда танковые части были распылены между отдельными сухопутными формированиями. Другим негативным эффектом обернулось решение вернуть в армию двойную систему контроля, когда комиссары снова стали играть свою первоначальную роль. Первым настоящим испытанием для новой Красной армии стала война 1939 года с Финляндией. Финны оказали неожиданно упорное сопротивление. Тактика же русских продемонстрировала отсутствие негибкости; способность артиллерии сосредотачивать огонь оказалась весьма низкой. Леса Карельского перешейка были весьма труднопроходимыми для танков, и главная оборонительная преграда финнов, чрезвычайно сильно укрепленная линия Маннергейма, держалась многие недели. Участники этой войны отмечали отсутствие инициативы и координации сил при наступлении русских – что заставляло вспомнить о периоде царизма. Эти недостатки происходили, возможно, по крайней мере частично, от правления единоличного владыки, равнодушного и безжалостного, и в то же самое время от вновь воцарившихся в армии политических комиссаров, чьи доклады могли иметь для военачальников самые тяжкие последствия. Такая атмосфера вряд ли могла поощрять инициативу командира. После тяжелых потерь и унизительных поражений советские войска перегруппировались и снова пошли в наступление. На этот раз они извлекли пользу из своих собственных ошибок. Получив в свое распоряжение громадные людские и материальные резервы, они нанесли поражение финнам, которые были вынуждены подписать мир. Хотя первоначально действия Красной армии в Финляндии и вызвали много недоброжелательных откликов в западном мире, наблюдатели все же отмечали у советского солдата «чрезвычайно упорное сопротивление в обороне, неподвластность страху и отчаянию и его почти неограниченные возможности переносить трудности». Германское вторжение

Накануне вторжения в Россию в июне 1941 года германское Верховное командование предпринимало все, чтобы оценить силу советской военной машины. Военные деятели Германии отдавали должное боевому духу и дисциплине русских, а также степени их политической преданности системе. (Гитлер был не согласен с ними и рассчитывал на падение этой системы после первых же немецких побед.) ОКВ располагало также точными оценками (16 000 000) числа людей, способных носить оружие, но они значительно преуменьшали численность вооружения Красной армии и, в особенности, промышленный потенциал страны. Громадные потери в начале войны в танках, например, привели к тому, что отличный танк Т-34 появился на фронте в гораздо большем, чем раньше, количестве, заменив собой устаревшие модели. Танк этот, один из лучших в период войны, имел мощное вооружение: 76-мм, а позднее и 85-мм длинноствольное орудие. Он обладал хорошей скоростью и маневренностью, а его 45-мм броня была способна противостоять большинству противотанковых орудий немцев. Танк стал рабочей лошадкой советских бронетанковых сил, а его появление на полях сражений обернулось весьма неприятным сюрпризом для немцев. Ежегодное производство танков, штурмовых орудий и бронеавтомобилей за три последних года войны достигло 30 000 единиц, превысив более чем на одну треть максимальные показатели германского производства.

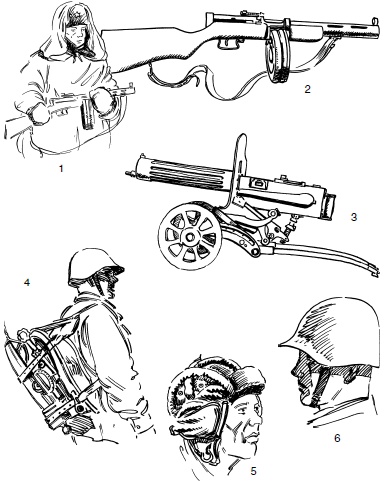

1 – белый маскировочный халат; 2 – пистолет-пулемет МР-40. Темп стрельбы около 600 выстр./мин. Емкость магазина 71 патрон; 3 – станковый пулемет «Максим» калибра 7,62 мм, с водяным охлаждением, состоял на вооружении в ходе обеих мировых войн; 4 – миномет в походном положении; 5 – танкистский шлем с мягкой подбивкой; 6 – стальная каска В целом же мобилизация страной всех своих возможностей для фронта была гигантской. В начале войны Советы имели в своем распоряжении 108 стрелковых и 30 кавалерийских дивизий, а также 36 бронетанковых или механизированных бригад. Общая численность советских вооруженных сил в этот период приближалась к 13 000 000 человек. Чрезвычайно мощной была советская артиллерия – около 19 000 стволов в 1943 году, – причем значительная часть их была сконцентрирована в артиллерийских дивизиях. На вооружении советской пехоты имелись многочисленные пулеметы, пистолеты-пулеметы и минометы. Кроме традиционной ствольной артиллерии, Красная армия располагала и артиллерией реактивной. Советская авиация, хотя и не достигала такой численности, как английский Королевский воздушный флот или американские ВВС, широко применялась на всех фронтах. Как и в люфтваффе, основу ее составляла авиация тактическая, причем главный упор делался на поддержку наземных операций. Имевшие надежное бронирование и мощное вооружение штурмовики по праву заслужили прозвище «летающие танки». Несмотря на использование крупных масс танков и тысяч стволов артиллерийских орудий, основным советским оружием наступлений были стрелковые дивизии. Именно пехотинцы, со своими винтовками или пистолетами-пулеметами в руках, занимали и удерживали плацдармы, шли в наступление прямо по минным полям (времени на разминирование не было, да и миноискателей обычно не хватало, зато самих пехотинцев имелось великое множество) или неслись в бой, прижавшись к башенной броне танков Т-34. Иностранных военных удивило то (в особенности после достойного сожаления провала попыток польской кавалерии остановить немецкие войска в 1939 году), что русские не только сохранили в составе своей армии кавалерийские дивизии, но и усилили их. Шоссейных дорог в России имелось очень мало, а проливные дожди осенью и весенняя распутица превращали и проселочные дороги в некое подобие болота, совершенно непроходимого для автотранспорта. Однако кавалерия часто могла все же пробираться туда, куда «генерал Грязь» перекрывал дорогу технике. К тому же теперь кавалерийский полк отнюдь не был всего лишь массой размахивающих саблями конников. Состав их менялся, но на вооружении такого полка всегда имелись пулеметы и пистолеты-пулеметы, 82-мм минометы, батарея полевых орудий с одним противотанковым орудием, батарея зениток, а также вспомогательные подразделения. В кавалерийскую дивизию входило три-четыре таких полка, а также по крайней мере один танковый батальон или дивизион бронеавтомобилей, артиллерийский полк и батарея зениток, равно как и вспомогательные подразделения. Таким образом, кавалерийская дивизия представляла собой мощное самостоятельное и в высшей степени маневренное соединение.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно