|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Онтогенез. От клетки до человека | Автор книги - Джейми Дейвис

Cтраница 54

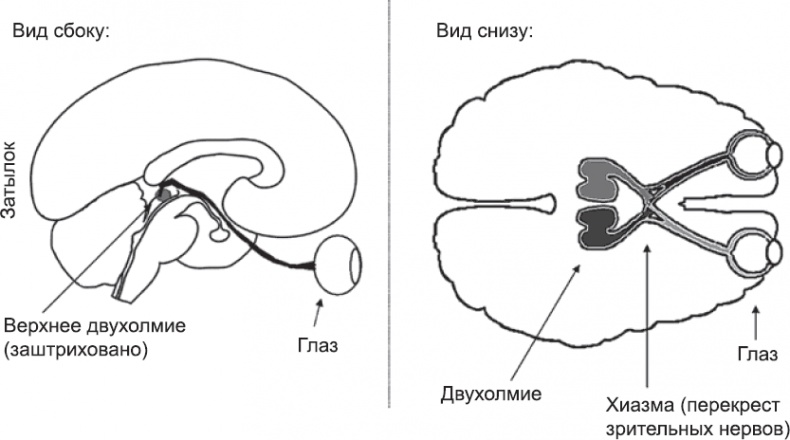

Рис. 69. Схема пути аксонов из сетчатки к верхнему двухолмию – области головного мозга, где воспроизводится видимая глазом картина. На схеме слева (вид мозга сбоку) показано расположение верхнего двухолмия. На схеме справа показано, как аксоны подходят к области перекреста и либо пересекают среднюю линию, либо остаются на той же стороне (размер нервов и верхнего двухолмия немного увеличен для наглядности) Сигнальные молекулы, указывающие конусам роста правильный путь, – это очень интересно, но возникает вопрос: а как, собственно, сами путеводные сигналы распределяются столь сложным образом? Ответ (во всяком случае, известная нам малая часть ответа) представляет собой частный случай общего правила, характерного для эмбриона в целом. В процессе развития клеток центральной нервной системы комбинация сигналов от близлежащих тканей и белков, уже имеющихся в клетках, определяет, какие гены будут активны в клетках, а какие – нет. Некоторые из этих генов вовлечены в производство сигнальных молекул, которые в свою очередь выступают в качестве сигналов для соседних клеток и могут повлиять на активацию их генов. За счет работы подобных механизмов простая и однородная система может превратиться в невероятно сложную и неоднородную. При развитии нервной системы в действие вступает дополнительный усложняющий аспект: когда нейроны выпускают конусы роста, а те, используя сигналы окружающих клеток для поиска пути, начинают прокладывать путь, оставляя за собой аксоны, эти аксоны сами начинают выступать в качестве сигналов. Они могут менять экспрессию генов в прилегающих клетках или направлять миграцию других конусов роста. Можно сказать, что география нервной системы напрямую зависит от ее истории; как в случае эмбриона в целом, одно усложнение порождает другое. Этот принцип организации развития, при котором реакция на одно изменение становится триггером следующего изменения, является мощным средством повышения сложности, но при этом он чреват серьезными опасностями. Когда небольшие различия, порожденные одним из процессов развития, многократно усиливаются за счет того, что последующие процессы опираются на эти различия, не остается места для ошибок, и сбой одной системы на ранней стадии может повлечь за собой непропорционально тяжелые последствия. Возможно, именно поэтому очень многие генетические заболевания приводят к серьезным нарушениям работы мозга. Примером аномалии головного мозга, связанной с проблемой в начале развития нервной системы, является лиссэнцефалия. Существует множество мутаций, препятствующих нормальному перемещению тел нейронов в процессе утолщения нервной трубки. Это приводит к неправильному формированию слоев. В результате нейроны образуют трубку, площадь поверхности которой слишком мала для образования мозговых извилин («лиссэнцефалия» означает «гладкий мозг»). [242] Если слои сформировались неправильно, работа мозга нарушена. Дети с тяжелыми формами этого заболевания отличаются крайне низким уровнем интеллектуального развития – как правило, оно остается на уровне ребенка нескольких месяцев от роду. Такие дети страдают от сильных мышечных спазмов и судорог и часто умирают очень рано из-за неспособности контролировать дыхание. На более поздних этапах развития различные мутации могут вызвать специфические сбои поиска правильного пути конусами роста. В результате не образуются нужные связи или, наоборот, возникают ненужные. Некоторые клетки мозга синтезируют особую молекулу клеточной адгезии – L1CAM. Конусы роста с рецепторами, распознающими эту молекулу, будут двигаться по маршруту, размеченному секретирующими ее клетками. Мутации, влияющие на функции молекулы L1CAM, лишают конусы роста этого важного сигнала. [243], [244] У людей с такими мутациями не хватает связей между левым и правым полушарием мозга, а также между головным и спинным мозгом. Это приводит к нарушению двигательной функции и ряду других проблем. Встречаются также мутации в генах, кодирующих белки системы ROBO/SLIT (напомню, что она контролирует пересечение аксонами срединной линии). В этом случае конусы роста, которые должны пересечь среднюю линию, не могут этого сделать из-за повышенной чувствительности к ROBO. Носители этих мутаций страдают от зрительных расстройств и нарушений координации движения. [245] В этой главе я попытался объяснить общие принципы, контролирующие формирование нервной системы на ранних этапах развития. При этом я привел несколько примеров поиска пути аксонами и упомянул несколько названий сигнальных молекул. Боюсь, что из-за такого изложения материала у вас могло сложиться неверное представление о развитии нервной системы, которое я хотел бы развеять. Во-первых, могло показаться, что вся «паутина проводов» находится под контролем двух или трех молекул. Это совершенно не так: в нервной системе есть множество разных белков, направляющих движение конусов роста, и при этом разные конусы роста реагируют на разные белки. Эти белки, как правило, работают в разных сочетаниях. Даже если бы в каждой области нервной системы синтезировалось только два белка, выбор двух молекул из тысячи дал бы миллион возможных комбинаций. На самом же деле в одном и том же месте могут синтезироваться десятки разных белков, а значит, число возможных комбинаций выражается единицей с большим количеством нулей, чем знаков на одной строке этой книги. Вспомним, что сотни миллионов телефонных номеров, существующих в современном мире, представляют собой комбинации всего лишь десяти цифр (0–9). Скорее всего, развивающаяся нервная система способна образовывать так много различных типов связей именно за счет комбинаторики молекул, направляющих рост аксонов. Во-вторых, у вас могло сложиться впечатление, что развитие нервной системы хорошо изучено. Это тоже не так. Есть несколько относительно неплохо изученных примеров, позволяющих сделать вывод об общих принципах поиска пути конусами роста (к их числу относятся те, о которых я говорил в этой главе). Скорее всего, эти общие принципы, какими мы их себе представляем в данный момент, в целом верны. Однако между пониманием общих принципов и знанием того, как именно каждая часть мозга оплетается нервными волокнами, лежит долгий путь, и нам лишь предстоит его пройти.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно