|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первобытные люди. Быт, религия, культура | Автор книги - Марджори Квеннелл , Чарльз Генрих Борн Квеннелл

Cтраница 29

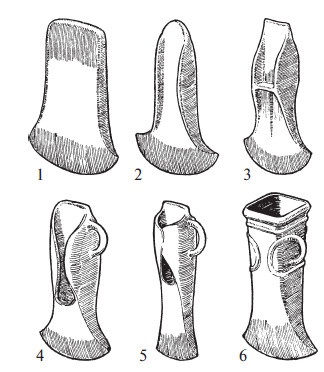

Открытие металла сыграло не менее значительную роль в истории человечества, чем открытие электричества или изобретение паровой машины. Не надо думать, что бронзовый век начался с места в карьер в какое-то определенное время или что в один прекрасный день люди побросали свои кремневые инструменты и вооружились металлическими. Нет, изменения шли очень медленно и постепенно. Скорее всего, первые плоские топоры привезли на территорию Великобритании торговцы с материка. Могло пройти много лет, прежде чем за торговцами последовали брахицефальные люди, с которыми в настоящее время мы связываем наступление бронзового века, и пролетели целые века, прежде чем нашей страны достигли первые кельтские племена. Искусство работы по бронзе пришло с Ближнего Востока через Италию и Галлию и распространилось повсеместно, за исключением Африки, так и не пережившей бронзового века. Мы уже говорили о том, что народы бронзового века физически были сильнее людей средиземноморской расы. Наверное, не все они владели бронзовыми орудиями, но, как бы то ни было, в конце концов они завоевали неолитические племена. Завоеватели не стремились истребить покоренные народы, потому что в круглых курганах, типичных для бронзового века, мы находим останки брахицефальных людей бок о бок со средиземноморскими долихоцефалами. Искусство работы по металлу как ключевое обстоятельство дало название бронзовому веку, и потому начнем с описания методов работы доисторического кузнеца. Для этого попытаемся поставить себя на его место и представим, что нам еще никогда не доводилось видеть металла. Бронза, как известно, является сплавом меди и олова. Медь, как и золото, иногда встречается в природе почти без примесей, и ее можно ковать в холодном состоянии без какой-либо предварительной тепловой обработки, необходимой для очищения металла от примесей. Железная руда встречается в виде краснозема или красного камня, в ней не так просто распознать металл, и потому человек гораздо дольше не обращал внимания на железо, чем на медь. До пришествия европейских завоевателей североамериканские индейцы ковали чистую медь и делали из нее ножи. Следовательно, бронзовому веку мог предшествовать медный век. Бронза поддается ковке в холодном состоянии. Она твердеет от ковки, но и размягчается при нагревании и закалке, тогда как железо твердеет от нагревания и закалки. Бронза была идеальным металлом для доисторического человека, потому что затупившиеся края орудия можно было повторно отковать без особых усилий и практически не сходя с места. Бронзу можно сделать очень твердой. Теперь перейдем к плавлению. Глина натолкнула человека на мысль о том, что можно взять пластичный материал и придать ему нужную форму. Может быть, глиной выложили яму для приготовления пищи и оказалось, что после обжига она становится намного прочнее. Таким же образом медная руда могла случайно попасть в очаг или костер, раздуваемый ветром, там расплавиться и обнаружиться в виде металла после расчистки пепла. Расплавившийся металл мог принять форму, похожую на инструмент или оружие, и подтолкнуть находчивого человека к опытам. Скорее всего, это произошло в результате какой-то подобной случайности. Первые литейные формы, куда заливали расплавленный металл, были простыми, плоскими и открытыми, затем в ходе прогресса появилась пустотелая отливка с глиняной серединой, которую затем можно было выскоблить. В работе использовали камень, бронзу и, может быть, тонкий песок. В Британском музее можно посмотреть на настоящие литейные формы. Отдаленное представление о том, как работали кузнецы в бронзовом веке, мы получаем из 18-й песни «Илиады». Гефест, божественный мастер, принимаясь за великолепный щит для Ахилла, говорит: Там украшения разные девять годов я ковал им, Кольца витые, застежки, уборы волос, ожерелья. …и к мехам приступил он. Все на огонь обратил их и действовать дал повеленье. Разом в отверстья горнильные двадцать мехов задыхали, Разным из дул их дыша раздувающим пламень дыханьем… Сам он в огонь распыхавшийся медь некрушимую ввергнул, Олово бросил, сребро, драгоценное злато. Это приспособление очень напоминает то, что использовали для работы с железом в озерном поселении Гластонбери (рис. 130). Медь плавится при температуре 1083 °C, а олово всего при 232 °C, так что первооткрыватель бронзового века сначала плавил медь, потом закрывал расплавленную массу древесным углем, чтобы сохранить тепло, и добавлял олово. Очевидно, идеальным соотношением считалось 10 % олова на 90 % меди, но прежде чем был открыт состав хорошей бронзы, понадобилось проделать многочисленные опыты. Доисторический человек не разбирался в аналитической металлургии. В поверхностных медных рудах иногда содержатся оксиды олова, и сообразительный человек вскоре бы обязательно понял, почему топор, сделанный из этой руды, крепче, чем сделанный из чистой меди. Теперь перейдем к бронзовым инструментам и посмотрим на рис. 100, где изображено развитие бронзового топора. Цифрой 1 отмечен так называемый плоский кельт. Очевидно, что ковали плоский кельт по образцу его предшественника каменного топора и насаживали на рукоятку, как показано на рис. 101. Не прошло много времени, как мастера обнаружили, что от ковки край становится тоньше, острее и шире, поэтому у более поздних топоров верхняя часть уже.

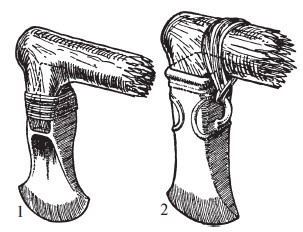

Рис. 100. Эволюция бронзового топора Под цифрой 2 изображен топор с закраинами, у которого лезвие отковано по бокам. Его прикрепляли к рукоятке, как показано на рис. 102.1, выбирали раздвоенный сук, обрубали лишнюю ветвь, потом обрезали таким образом, чтобы в дерево входила верхняя часть топора, и привязывали ремнем из сыромятной кожи. Недостаток такого топора заключался в том, что тонкая верхушка топора расщепляла деревянную рукоять.

Рис. 101. Рукоятки пальстаба и топора с закраинами Тогда между краями топора решили сделать упор, что привело к появлению пальстаба, изображенного на рис. 100.3. Слово пальстаб происходит от древненорвежского pall – мотыга, заступ и stafr – палка. Упор принимал силу удара на себя и предотвращал расщепление рукоятки (рис. 101.1). У топоров этого типа перемычка между краями выше упора была тоньше, чем нижняя часть топора. Эта особенность заметнее у топора под номером 4, где закраины выкованы в форме крыльев. Это так называемый крыльчатый топор. У пятого топора крылья заворачиваются, а у шестого совсем исчезают, и мы получаем последний топор – раструбный, который насаживается на рукоятку, как показано на рис. 101.2. Каждому новому типу предшествовали многочисленные промежуточные стадии; и топоры, как предки того инструмента, который мы используем по сию пору, вполне достойны внимательного изучения. Бронзовое копье тоже имеет интересную историю. Сначала оно имело форму, как на рис. 102.1, и применялось в качестве ножа или кинжала. Его отливали целиком и снабжали хвостовиком, который вставлялся в кончик деревянного древка. От расщепления древко предохранял простой бронзовый ободок, сквозь который продевали заклепку и закрепляли ею конец обода.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно