|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Абиссинцы. Потомки царя Соломона | Автор книги - Дэвид Бакстон

Cтраница 6

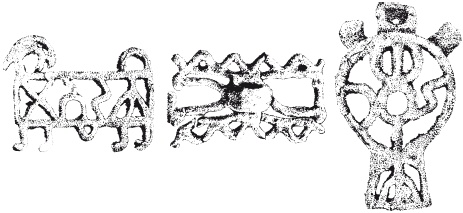

Предметы повседневного пользования, извлеченные из раскопок в последние годы, могут рассказать многое об этой ранней абиссинской цивилизации, процветавшей до возвышения Аксума. Они включают в себя искусно сделанные разнообразной формы керамические изделия, несколько светильников и множество бронзовых орудий (копья, кинжалы, топоры, зубила и серпы). Среди них также есть любопытные «опознавательные знаки» (рис. 3), служившие, скорее всего, персональными печатями или монограммами: их отпечатки были найдены на керамике, и они могли использоваться как клейма для скота. Ни один из них не похож на другой, ажурные знаки состояли из геометрического или животного узора, часто вместе с несколькими буквами алфавита – вероятно, инициалами их владельца.

Рис. 3. «Опознавательные знаки» с преаксумских площадок. Эти необычно крупные экземпляры имеют размеры 8–11 м Эти находки выявили наличие достаточно продвинутой культуры, которая, хотя и испытывала на себе сильное влияние Южной Аравии, все же была отличной от всех культур, существовавших там. Уже тогда абиссинцы показали свой особенный талант вбирать в себя, но в то же время и преобразовывать свежие идеи, позаимствованные извне. Аксумское царство и заря христианства

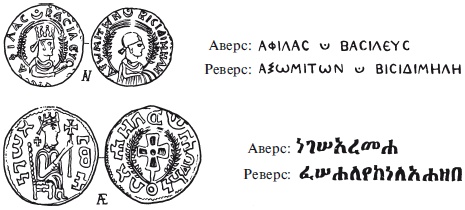

Преаксумское государство вступило в эпоху упадка в III столетии до н. э., хотя о его обстоятельствах доподлинно ничего не известно. Приблизительно к началу христианской эры начала доминировать новая сила, базирующаяся в других городах и почти независимая от южноарабского влияния. Главным среди новых городов был Аксум, ставший резиденцией абиссинских царей и источником новой цивилизации. Современная Эфиопия – прямая наследница Аксумского царства. Даже когда 1000 лет назад правители переехали в другое место, Аксум, с его сильными христианскими традициями, остался на все времена святым для абиссинцев местом. Это царство, обреченное в конце концов на крайнюю степень изоляции, было весьма известной силой классических времен. С остальным миром его связывал порт Адулис в заливе Зула – защищенная небольшая бухта Красного моря на юге Массавы. Путь от Аксума до порта занимал восемь дней: сначала надо было пройти через меньшие города высокого плато – Матару, Токонду или Кохаито, после чего следовал впечатляющий спуск на 2500 м (8000 футов) и так далее, до пересечения сухих равнин с самим Красным морем. Пробужденные Птолемеевской экспедицией, исследовавшей эти берега в поиске слонов, греческие мореплаватели открыли этот порт, который наверняка использовался до начала I столетия до н. э. Позднее (в I столетии н. э.) это место с его торговлей описывались в Плавании по Эритрейскому морю – книге, содержащей также первое известное литературное упоминание об Аксуме. Несмотря на то что архитектура этого порта была чисто аксумской, дуновение греческой культуры достигло Аксума – известно несколько надписей на греческом языке. Множество ранних аксумских монет имели надписи, сделанные греческими буквами, да и сами монеты в целом походили по форме на обращавшиеся в греко-романском мире и явно испытали влияние последних. В обмен на слоновую кость, экспортируемую из Адулиса, иностранные товары, включая средиземноморские амфоры и стеклянные сосуды, попадали в аксумские города. Через Адулис Аксум имел торговые связи, хотя бы и непостоянные, с другими отдаленными странами, в том числе с Персией и Индией. Военные подвиги царей Аксума увековечены соответствующими надписями, в которых они предстают перед нами великими строителями империи. Так, прославленный монарх Афилас (рис. 4), правивший в III столетии н. э., не только расширил границы своего собственного царства, но еще и пересек Красное море и завоевал юго-западную часть Аравии – родину его семитских предков. Греческая надпись в Адулисе, повествующая об этих событиях, была переписана александрийским купцом Козьмой Индикопловом в его Христианской космографии (начало VI века н. э.) – работе, где приводится описание побережья и городов Красного моря и Индийского океана. Великий царь IV столетия Эзана оставил после себя большое число письменных свидетельств, первое из которых было написано параллельно на трех языках: греческом, южноарабском и геэз. Но его более поздние надписи – уже исключительно на геэз. Это показывает, что престиж данного языка возрастал, делая использование иностранных языков излишним. Эзана провозглашал себя повелителем Юго-Западной Аравии, хотя его записанные военные походы направлялись против повстанцев в пределах либо же на границах его собственного царства. Последняя его надпись повествует о завоевании нубийского царства Мероэ на берегах верхнего Нила, чье могущество совпало с могуществом Аксума, хотя эти два царства имели между собой мало общего и их контакты были весьма ограниченны.

Рис. 4. Две аксумские монеты, немного увеличенные (из Литтманна). Вверху золотая монета Афиласа (III столетие) с языческим символом диска и полумесяца и греческой надписью; внизу бронзовая монета Армаха (VII столетие) с крестом и надписью на геэзе. Надпись на реверсе: «Да будет радость народам» Та же самая надпись представляет исключительный интерес, так как Эзана приписывает свой успех в битве не местному божеству «непобедимой Махрем», как было прежде, а «Небесному владыке» и «Владыке земному». Это важное изменение в содержании царской надписи указывает, хотя и с некоторой долей сомнения, на обращение царя в христианскую веру. Быть может, Эзана предусмотрительно полагал, что время для публичного оглашения по всему царству своего перехода в новую веру еще не настало – старые божества все еще сохраняли свой авторитет. Но обращение царя засвидетельствовано монетами, отчеканенными во время его правления: на ранних изображены полумесяц и диск, а на более поздних – уже крест; эти монеты на самом деле были одними из самых ранних во всем мире, несущими на себе этот христианский символ. Сам процесс обращения описал Руфин, почти современный тому периоду римский историк. И есть все основания полагать, что его рассказ правдив по своей сути. Меропий, христианский философ из Тиры, отправился путешествовать в поисках мудрости, «имея вместе с собой двух маленьких мальчиков, его родственников, которых он обучал гуманитарным предметам». По возвращении из поездки при остановке корабля в одном из портов Красного моря Меропий и вся корабельная команда погибли от рук береговых племен. Далее текст гласит: мальчики были найдены под деревом, готовящими уроки к своим занятиям. Пощаженных милостью варваров, их отвели к царю. Одного из них, Эдезия, он сделал своим виночерпием. Другого, Фруменция, которого он считал мудрым и честным, назначил своим казначеем и секретарем. После этого они стали пользоваться большим почетом и любовью царя. Фруменций постепенно достиг большого влияния, и, когда царь Элла-Амида безвременно скончался, оставив маленького сына (Эзана), его попросили принять на себя роль регента. В то же время он сделал все, что было в его силах, для распространения христианской религии, уже известной среди иностранных купцов, живущих в стране. Когда молодой Эзана достаточно повзрослел, для того чтобы взять в свои руки бразды правления, оба брата покинули царство; Эдезий возвратился домой в Сирию, где Руфин и услышал всю эту удивительную историю из его собственных уст. Фруменций тем временем отправился в Александрию, чтобы уведомить патриарха о том, что христианское стадо ожидает своего пастыря в далеком царстве Аксум. А Афанасий, позже избранный патриархом, и выбрал самого Фруменция – так как до этого он еще не был священником для возвращения в страну в качестве епископа. Там он и продолжил свою миссию, которая в конце концов была вознаграждена обращением самого царя. Сами абиссинцы называют своего посланника Абба-Салама (Отец мира). Имя их первого христианского правителя Эзаны позабылось в умах большинства, замещенное именами легендарных царей-близнецов Абреха и Ацбеха, но между историей и легендой нет серьезного противостояния. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно