|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Абиссинцы. Потомки царя Соломона | Автор книги - Дэвид Бакстон

Cтраница 29

Здесь приводятся два рисунка, иллюстрирующие цикл картинок XIV столетия, взятых из Евангелия озера Хайк, ныне хранящегося в Аддис-Абебе (рис. 31, 32); а восемь сюжетов из Евангелий Дэбрэ-Марьям в Эритрее (некоторые из них до сих пор не публиковались) даны на фотографиях в конце книги.

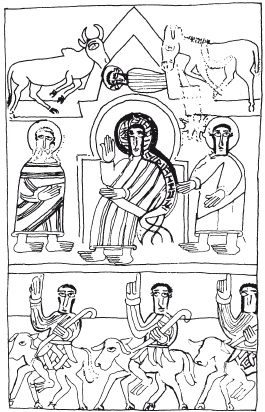

Рис. 31. Рождество и паломничество волхвов, Евангелие, XIV столетие. Вторая фигура рядом с Девой – ее апокрифическая сестра Саломея Древняя абиссинская тенденция к упрощению сцен до простой геометрической композиции хорошо проиллюстрирована в Рождении, Положении во гроб и Воскресении. Задержание Христа и отречение Петра – примеры крайнего упрощения: количество фигур сведено к минимуму, а петух даже потерял свой насест. Особенный абиссинский элемент в этих ранних циклах – пара ангелов (рис. 32), чьи крылья смыкаются, образуя своего рода балдахин, или же это один-единственный ангел, средство Божьего водительства, как в Бегстве в Египет.

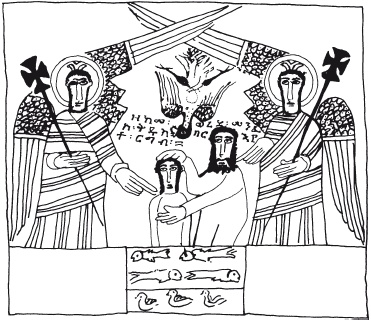

Рис. 32. Крещение из того же манускрипта С точки зрения восточно-христианской иконографии они представляют большой интерес. Преображение тут с трудом может быть узнано как таковое, поскольку потеряны какие бы то ни было признаки горы, всегда присутствующие в стандартной византийской версии этого сюжета. Следует ли эта композиция какому-нибудь утерянному раннему прообразу или же абиссинцы сами изобрели ее? Распятие столь же удивительно: центральный крест не несет фигуры Христа, но Агнец Божий находится над ним. Эта композиция, должно быть, относится к III столетию, но не точно. Вероятно, оба эти художественных замысла когда-то были известны в других частях христианского Востока, но только в одной Эфиопии дожили до наших дней. Положение во гроб, хотя и сохранило элементы нормальной византийской версии, сведенной к геометрической абстракции, впечатляюще по своему воздействию на чувства и разум. Вознесение, также неизбежно стилизованное в абиссинском искусстве, изменилось мало, в действительности не было необходимости изменять столь эффектное изображение сюжета, хотя оно менялось (к худшему) в других местных вариантах. Оно практически идентично тому же сюжету, изображенному в сирийских Евангелиях Рабулы VI столетия, – грандиозная композиция, повторенная значительно позднее в армянских вариантах. Самым великолепным из всех абиссинских Евангелий является, вероятно, книга с острова Кебран, что на озере Тана, датированная началом XV столетия. Судя по ее 18 иллюстрациям, изображенным во всю страницу (некоторые были замечательно воспроизведены в книге ЮНЕСКО по искусству), техническое мастерство художника и его чувство цвета показывают величайший прогресс по сравнению с любой известной ныне книгой. В то же самое время этот манускрипт принадлежит к более традиционной школе, чем, например, раннее Евангелие озера Хайк и Дэбрэ-Марьям, и, таким образом, иконографически менее оригинален. Его прототипом были сравнительно позднее Евангелие или другая книга-образец, заключающая в себе стандартизированные художественные традиции византийского мира. Книжные иллюстрации, картины на досках и фрески, XV и XVI века

В то время как иллюстрированные Евангелия продолжали создаваться в XV столетии, изображения других сюжетов, и не только в книгах, приобрели теперь важное значение. По крайней мере, они кажутся такими важными в ретроспективном взгляде на это время, ибо мало что от него сохранилось. Ранние книги Евангелия отражают абиссинскую зависимость от Сирии и Армении, и мы можем ожидать, что найдется соответствующее свидетельство хорошо известных контактов с коптским Египтом, который направил Абуну в абиссинскую церковь. И в действительности свидетельства подобного коптского влияния в живописи имеются, хотя в точности неизвестны пути его передачи, вероятно, манускрипты не были задействованы при этом. Сидящие верхом на коне святые (рис. 33), столь характерные для абиссинской живописи, практически наверняка имели коптское происхождение. Фигуры всадников широко распространены в египетском и коптском искусстве. Хорошо известный рельеф XV столетия (сейчас находится в Лувре), изображающий всадника Гора, протыкающего копьем духа зла, представленного в виде крокодила, намекает на возможное происхождение святого Георгия, закалывающего дракона, и других похожих сюжетов, ставших чрезвычайно популярными во времена крестовых походов. Именно Египет также ответствен за характерные цвета, которые стали соответствовать цвету лошадей конкретных святых: конь святого Георгия белый, святого Меркурия – черный, святого Теодора – красный. Этой традиции придерживались в Абиссинии, где святые всадники начали появляться в манускриптах в XV столетии и с тех пор оставались чрезвычайно популярными.

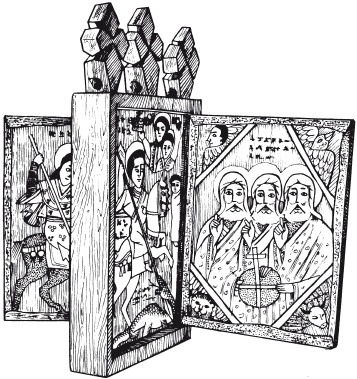

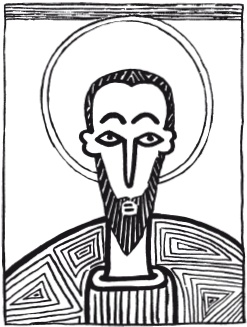

Рис. 33. Двойной диптих с современными картинками, изображающими слева направо святого всадника Галавдевоса, святого Георгия и дракона и Троицу. Общая высота – 28 см Другим определенно коптским мотивом является фигура с вознесенными вверх руками – раннехристианская поза молитвы. Эти фигуры – оранс – постоянная черта коптских рельефов на мраморе и известняке, включая бесчисленные погребальные стелы, в большинстве своем относящиеся к IV и V столетиям. Этот сюжет также распространился в Абиссиний, вероятно, в древние времена, тем не менее старейшие известные нам орансы появляются в XV столетии в воспроизведении различных сцен Писания (включая ветхозаветные), таких, как, например, трое юношей в огненной печи. Другие иллюстрации этого периода изображают святых и отцов церкви, многие из которых тоже принимают эту позу с воздетыми к небу руками. Эти сцены часто отмечаются примечательной стилизацией черт лица, рук и одежды (рис. 34). Дева Мария также часто представлена как оранс.

Рис. 34. Деталь фигуры Абба-Бисоу, аскета египетской пустыни из копии Гадла Абау, то есть Деяний отцов начала XV столетия (из Плайн) Определенное число вариаций на тему «Мадонна с Младенцем» имело хождение в Абиссинии между 1400-м и 1600 годами, до того как все они, к сожалению, были вытеснены единственным стандартным вариантом в начале XVII столетия. Некоторых из этих ранних мадонн копты знали, например Дева, кормящая Младенца, или Дева, сидящая на троне с Младенцем на коленях. Был ли коптский Египет посредником в этом деле или не был, однако большинство полотен, изображающих абиссинских мадонн, имеющих при себе часто характерные византийские тронные подушки, определенно заимствовано с восточно-христианских прототипов. Помимо только что упомянутых, мы находим вариации поздневизантийской Одигитрии, где Младенец обнимает свою мать. Другой тип из восточно-христианского мира, известный на ранних стенных росписях в тыграйских выдолбленных в скале церквях, – фронтально изображенная Дева с Иисусом в круглом медальоне на груди. Еще один вариант – изображение Богоматери как царицы небесной, окруженной ангелами. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно