|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации | Автор книги - Николай Якубович

Cтраница 43

В «пятидесятке» предусмотрели автоматическую систему управления АБСУ-50. В качестве резервного использовалось гидромеханическое управление ГМУ-50. Суть его заключалась в том, что поступательное перемещение от штурвальной колонки и педалей в кабине экипажа за герметическим выводом превращалось с помощью шариковых преобразователей во вращательное и передавалось через высокооборотные валы, вращавшиеся от гидромотора, к исполнительным механизмам рулей и элеронов. В последних оно вновь превращалось в поступательное перемещение. Для управления двигателями, видимо, впервые в мире, использовалась электродистанционная система управления с трехкратным резервированием, проверенная на летающей лаборатории 3М. Исследовалась на наземных стендах и электродистанционная система управления рулями. Кроме этого в систему управления включили демпферы рыскания (впервые внедрены на самолете 3М в процессе летных испытаний системы дозаправки), крена и тангажа. Будущий М-50 рассчитывался для полетов в диапазоне скоростей от посадочной 270 км/ч до 2000 км/ч и на высотах до 16 000 м с дальностью (с дозаправкой в полете 55 тонн горючего) до 15 000 км. Максимальный взлетный вес самолета при старте с ускорителями достигал 253 тонны, из которых на долю горючего приходилось 170 тонн. При полете на большую дальность предусматривалось выполнение не менее двух дозаправок, первая из которых планировалась на удалении 2000 км от аэродрома вылета. При этом на всех режимах необходимо было обеспечить устойчивый и управляемый полет. Эти требования заставили применить цельноповоротные вертикальное и горизонтальное оперение. Кто знаком с аэродинамикой, тот знает, что при переходе от дозвуковых скоростей к сверхзвуковым центр давления аэродинамических сил крыла смещается в сторону хвоста. Этот эффект, нередко приводивший к катастрофе первые реактивные самолеты, заставил искать новые пути сохранения требуемого запаса продольной устойчивости. Так появилось предложение в зависимости от режима полета изменять положение центра тяжести путем перекачки топлива из одной группы баков в другую. Это техническое решение, примененное впервые на М-50, впоследствии нашло широкое применение на сверхзвуковых самолетах, в том числе на Ту-144 и «Конкорде». Прежде чем устанавливать систему автоматической устойчивости на «пятидесятку», она была досконально исследована на летающей лаборатории «ДМ». «Работая над проектом самолета М-50, – рассказывает Л.Л. Селяков, – решая сложные задачи создания полностью автоматических систем управления полетом на практически «нейтральном» самолете, я настаивал на несовместимости больших, громоздких рычагов управления, какой является ставшая традиционной штурвальная колонка с полностью автоматической системой. Я предлагал создать управляющий блок с рукояткой по типу уже существующей «строевой» ручки автопилота, при помощи которой штурман доворачивает самолет к цели. Требования ЦАГИ (Г.С.Бюшгенс и др.) о необходимости строгого соблюдения нормативов по усилиям и ходам на единицу перегрузки при создании автоматических систем управления совершенно не нужны и вредны. К сожалению, ЦАГИ взял верх, Мясищев и Роднянский меня не поддержали, и систему АБСУ-50 выполнили с классическими рычагами и требуемыми усилиями… Создание первой в СССР автоматической бортовой системы управления, включающей устройство выдерживания заданного запаса продольной устойчивости путем отслеживания за смещением аэродинамического фокуса положения центра тяжести (система перекачки топлива, предложенная Л.З.Минкиным) с учетом мгновенного изменения центровки (при сбросе спецгрузов), деформации планера, изменения скорости и высоты полета, оказалась сложнейшим делом. Первоначально предполагалось, что площадь управляемого стабилизатора не превысит 5 % от площади крыла. Считалось, что раз запас устойчивости мал, то и потребные управляющие моменты будут малы. Все надеялись на систему перекачки топлива в полете. Однако вскоре выяснилось, что в случае отказа устройства искусственной центровки самолет на ряде режимов попадает в область неустойчивого полета. Посадка «пятидесятки» в этом случае явилась определяющей, и площадь горизонтального оперения увеличили в два раза. Использование цельноповоротного киля способствовало уменьшению его площади, веса, аэродинамического сопротивления и улучшению поведения машины на взлетно-посадочных режимах с боковым ветром».

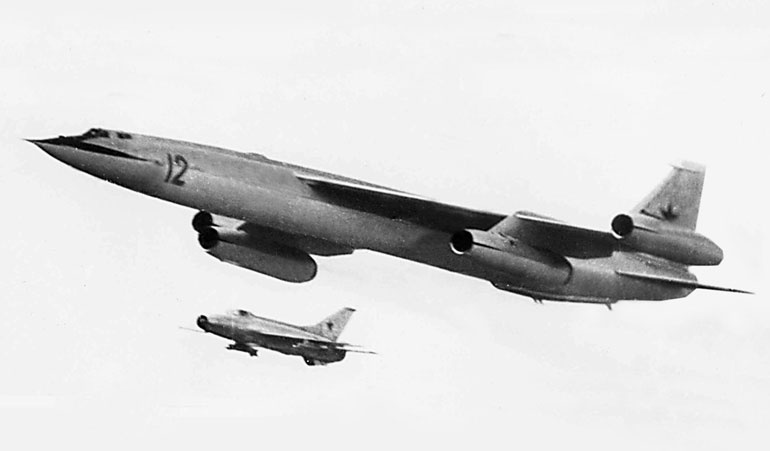

Полет М-50 в сопровождении истребителей МиГ-21Ф-13 на воздушном празднике в Тушино. 1961 г. Несмотря на все меры, принятые для снижения массы планера, производственники не уложились в заданные лимиты, что привело к росту веса конструкции на 18 тонн. Немного помогло применение впервые в отечественной практике цельнотянутых, с последующим фрезерованием, панелей обшивки. Технология изготовления многих элементов только осваивалась, и неудивительно, что некоторые детали весом четыре тонны приходилось изготавливать из заготовок весом 40 тонн. Все эти издержки неминуемо утяжеляли машину. Основными конструкционными материалами были сплавы алюминиевый В-95 и сталь 30ХГСНА. На М-50 конструкторы впервые отказались от вкладных баков, и топливо заливалось в герметизированные отсеки фюзеляжа и крыла. Использовались и проверенные ранее технические решения. Это – велосипедное шасси со вздыбливающейся передней тележкой, позволявшей выполнять отрыв на углах атаки больших, чем в начале разбега, щелевые закрылки Фаулера и многое другое, ранее опробованное на самолетах М-4 и 3М. Для сокращения пробега после посадки предусмотрели тормозные лыжи. Первоначально самолет создавался как средство доставки авиационных бомб, но уже в ходе проектирования на нем пытались предусмотреть размещение крылатых ракет, в частности разрабатывавшуюся в ОКБ трехступенчатую планирующую ракету «45Б» (видимо, речь шла о двух последних ступенях). В 1958 году главный конструктор А.Д. Надирадзе предложил запускать с М-50 баллистические ракеты. Предметом особого внимания были двигатели. Ведь от них зависело, достигнет ли самолет заданной скорости и проектной дальности. Очень важно было, чтобы удельный расход горючего на крейсерском режиме не превышал 1,1–1,12 кг/кгс в час. Только в этом случае можно было надеяться на получение заданной дальности. Сколько раз в истории авиации случалось, что прекрасный во всех отношениях самолет, созданный под новый разрабатываемый двигатель, оставался в единственном экземпляре из-за отсутствия двигателей или, в лучшем случае, строился с другими, менее подходящими для него двигателями, теряя при этом многие из своих так нужных качеств. М-50 первоначально рассчитывался под четыре турбовентиляторных НК-6 или ТРД ВД-9А, а затем на основании очередного постановления Совета Министров их заменили двигателями П.Ф. Зубца М16-17 (РД16-17) с расчетной тягой по 21 000 кгс.

М-50 – экспонат Монинского музея ВВС

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно