|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Неизвестный Лавочкин | Автор книги - Николай Якубович

Cтраница 64

Сразу после отделения от носителя мишень переводилась в пологое пикирование для увеличения скорости до 800–850 км/ч. Напомню, что тяга прямоточного двигателя связана со скоростью набегающего потока. Чем она выше, тем больше и тяга. На высоте около 7000 м мишень выводилась из пикирования и по радиокомандам с наземного пункта управления направлялась на полигон.

Ла-17 на транспортной тележке В ходе государственных испытаний, завершившихся осенью 1954 года, получили максимальную скорость 905 км/ч и практический потолок – 9750 м. Топлива весом 415 кг беспилотному самолету хватало лишь на 8,5 минуты полета, при этом РД-900 надежно запускался на высотах 4300–9300 метров. Вопреки ожиданию, чрезвычайно трудоемкой оказалась подготовка мишени к вылету. Для этого требовались 27 специалистов средней квалификации, готовивших Ла-17 в течение суток.

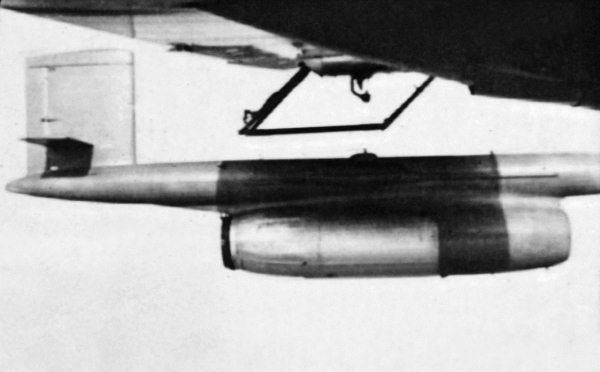

Самолет-носитель Ту-4 с мишенями Ла-17 В своем заключении заказчик рекомендовал увеличить время моторного полета до 15–17 минут, повысить радиолокационную отражательную способность и установить трассеры на консолях крыла. Последнее было необходимо для тренировки летчиков истребителей-перехватчиков с управляемыми ракетами К-5.

Отделение Ла-17 от самолета-носителя Ту-4 Серийное производство изделия «201», получившего после принятия на вооружение обозначение Ла-17, развернулось на заводе № 47 в Оренбурге, а первые серийные машины покинули сборочный цех в 1956 году. Для пусков Ла-17 в Казани доработали шесть бомбардировщиков Ту-4.

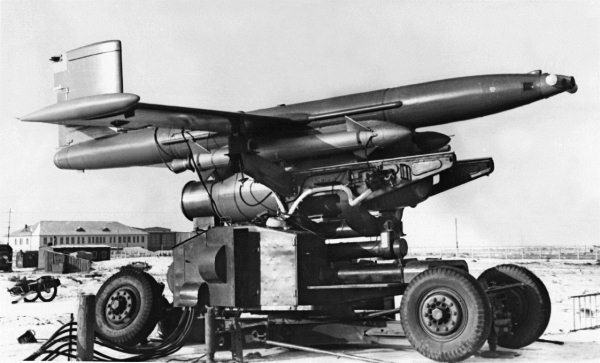

После посадки Ла-17 для повторного использования приходилось заменять силовую установку Мишень, судя по всему, получилась удачной, но у нее был один существенный недостаток – потребность в самолете-носителе Ту-4, эксплуатация которого обходилась в копеечку, да и «прямоточка» потребляла довольно много бензина. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Военные пожелали расширить круг задач, решаемых мишенью. Так постепенно пришли к мысли о замене ПВРД турбореактивным двигателем. В конце 1958 года для тренировки боевых расчетов ЗРК по предложению А.Г. Челнокова проработали вариант машины «203» с короткоресурсным ТРД РД-9БК (модификация РД-9Б, снимавшихся с истребителей МиГ-19) тягой 2600 кгс и парой твердотопливных ускорителей ПРД-98 и наземным стартом. Задавались максимальная скорость 900 км/ч, высота 17–18 км и продолжительность полета 60 минут. Новая мишень располагалась на четырехколесном лафете 100-мм зенитной пушки КС-19. ТРД расширил диапазон высот полета до 16 км.

Ла-17ММ на транспортно-пусковой установке Летные испытания модернизированной мишени начались в 1956 году, а спустя два года первые изделия стали покидать цеха завода в Оренбурге. В мае 1960-го начались совместные государственные испытания, в этом же году мишень под обозначением Ла-17М приняли на вооружение, и она выпускалась до 1964 года. Известно, что при сближении движущихся навстречу объектов их относительная скорость складывается и может получиться сверхзвуковой. Причем, меняя углы встречи объектов, их ракурсы, можно увеличивать или уменьшать относительную скорость. Этот прием и положили в основу тренировки боевых расчетов при стрельбах по Ла-17М, тем самым расширив возможности мишени. А большая продолжительность ее полета позволила имитировать цели от крылатой ракеты до тяжелого бомбардировщика. Например, установка уголковых отражателей (линз Люниберга) позволила изменять эффективную поверхность рассеивания (ЭПР) и «создавать» на экранах радаров цели, имитирующие фронтовые и стратегические бомбардировщики. В 1962-м, в соответствии с ноябрьским 1961 года постановлением правительства, Ла-17 еще раз модернизировали. Перед промышленностью были поставлены задачи: расширить диапазон высот применения мишени с 3—16 км до 0,5—18 км, изменять отражающую способность мишени в 3-см диапазоне волн для имитации, в частности, крылатой ракеты ФКР-1, а также самолетов Ил-28 и Ту-16. Для этого установили высотный двигатель РД-9БКР, а в хвостовой части фюзеляжа линзу Люниберга диаметром 300 мм. Дальность сопровождения мишени наземной РЛС П-30 возросла со 150–180 км до 400–450 км. Расширилась номенклатура имитируемых летательных аппаратов. Чтобы снизить потери несбитых машин при приземлении, доработали ее посадочное устройство. Теперь на минимальной расчетной высоте из хвостовой части фюзеляжа выбрасывался груз, связанный тросом с чекой, при выдергивании которой автопилот переводил мишень на большой угол атаки. Парашютируя, мишень приземлялась на лыжи с амортизаторами, размещенные под гондолой ТРД. Государственные испытания мишени заняли три месяца и завершились в декабре 1963 года. В следующем году мишень под обозначением Ла-17ММ (изделие «202») запустили в серийное производство. Но на этом история радиоуправляемых мишеней Ла-17 не закончилась. Запасы двигателей РД-9 быстро истощились, и в 1970-е годы появилось предложение заменить их на Р11К-300, переделанные из Р11Ф3С-300, устанавливавшихся на самолетах МиГ-21, Су-15 и Як-28. К этому времени предприятие, носящее имя С.А. Лавочкина, полностью перешло на космическую тематику, и предполагалось передать заказ на Оренбургское производственное объединение «Стрела». Но из-за низкой квалификации сотрудников серийного конструкторского бюро в 1975 году разработку последней модификации поручили Казанскому ОКБ спортивной авиации «Сокол».

Ла-17ММ на транспортно-пусковой установке Модернизация, внешне казавшаяся простой, затянулась до 1978-го, а мишень под обозначением Ла-17К серийно выпускалась до середины 1993 года. К середине 1970-х годов на полигонах находилось еще немало Ла-17М, хотя они и считались устаревшими, но использовались по своему прямому назначению. Надежность системы телеуправления оставляла желать лучшего, и нередко радиооборудование отказывало. В 1974 году я был свидетелем, когда запущенная на полигоне в Ахтубинске мишень, встав в круг, отказалась подчиниться наземному оператору и, сносимая ветром, передвигалась к городу. О последствиях ее парящего полета после выработки топлива можно было лишь догадываться, и на перехват «взбунтовавшейся» мишени подняли МиГ-21МФ с экспериментальным оптическим прицелом «Волк». Четырех «болванок», как в обиходе называют бронебойные снаряды, выпущенных с расстояния 800 м, оказалось достаточно, чтобы Ла-17М превратилась в кучу бесформенных обломков. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно