|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Москва и Россия в эпоху Петра I | Автор книги - Михаил Вострышев

Cтраница 48

Сильно не нравились москвичам такие пиры в Немецкой слободе и такая дружба царя с иноземцами. В народе поднимался ропот: «Вот, говорили, связался царь с немцами, бражничает с ними да занимается одними пороками. А какое от этого добро? Только понапрасну гибнут и страдают люди». За такие слова хватали, пытали и казнили. Но число недовольных не уменьшалось. А царь Петр не только не прекратил посещений Немецкой слободы, но стал бывать там даже как будто чаще. К. Сивков Петр I и Москва

(По документам Преображенского приказа конца XVII и начала XVIII столетия) Не трудно понять, какой переворот в исконном представлении о царе, как истовом хранителе завещанного предками чина, произвело опрощение царского сана царем-плотником и царем-бомбардиром. «Ездит рано и поздно, малолюдством и один», – слышались удивленные голоса людей, привыкших к выходам прежних царей при гуле кремлевских колоколов, в окружении несметной свиты. «Собирает солдат и ходит сам на службу, и шатается, как стень», – недоумевали видевшие военные экзерциции капитана Петра Алексеева. «Взял топор, стал делать фуркат сам», – изумлялись видевшие на работе Саардамского плотника Петра Михайлова.

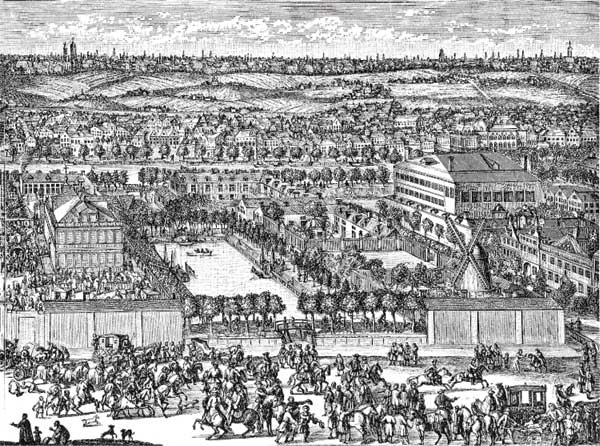

Немецкая слобода в конце XVII века

Немец-потешник И в каком виде показывался публично Петр? Не в платье, диадеме и Мономаховой шапке или даже запросто, все же в каком-нибудь кафтане становом и горлатной шапке старомосковских фасонов, но «в немецком платье, в черном бархатном кафтане и в накладных волосах». Да чего стоило одно пародирование царя в капитанском мундире пешком за «золотыми санями» немчина Франца Лефорта во время Азовского триумфального шествия! Петр, как видно, никогда не отпускал бороды. Пока была жива царица Наталья, он был еще очень молод и мог оставаться голобородым. Но ко времени возвращения двадцатишестилетнего царя из-за границы сделалось вполне очевидным, что царь держится «еллинского блуднического обычая брадобрития», которое, по мнению ревнителей отеческих преданий, «и мученическою кровию не загладится». Мало того, что царь был иноземцем по внешности с головы до ног, обутых в «немецкие башмаки», также соблазнявшие стародумов. Он устроил весь свой жизненный обиход по отреченным святыми отцами «латинским и иноземным обычаям». «Немцы-басурманы волю взяли у него», «ездит в Немецкую слободу и знается с немцами», – шла по Москве тревожная молва, и иные утверждали даже, «будто Великий Государь живет в слободе Немецкой». Но царь не довольствовался тем, что губил свою душу. Он решил погубить и души своих подданных, «в свою басурманскую веру и православных христиан привести». Тотчас по возвращении Петра из-за границы в 1698 году разнесся по Москве слух, что царь в Преображенском «князей и бояр всех перебил». «Хотя умру, а бороды брить не стану», «я жив быть не хочу, если у меня бороду обрить», – заклинали себя ревнители образа Божия в человеке. Но скоро с бородами пришлось расстаться всем, кроме духовенства и пашенных крестьян. Стародумы не могли не согласиться с мудрым афоризмом, что «борода скорее отрастет, чем голова», и, успокаивая свою совесть, прятали свои отрезанные бороды, чтобы на том свете предъявить их в целости Чудотворцу Николе. Реформа длиннополого неуклюжего старорусского костюма назревала сама собою по мере сближения России с Европой. В 1681 году царь Федор Алексеевич пытался заменить охабни и однорядки короткими кафтанами, а в правление Софьи «политесса восстановлена была в великом шляхетстве с манеру польского и в уборах». Но резкий и быстрый поворот, сделанный Петром и не для одного «великого шляхетства» в сторону уже прямо иноземского, и не до известной степени близкого к русскому польского платья, вызвал сильную и малоблагоприятную для царя сенсацию. Бестактные репрессии против носителей и продавцов русского платья доходили до того, что агенты правительства «обрезывали старое платье не по подобию по пояс и ругались всячески» и «от церквей Божиих в старом русском платье отбивали». Один иноземный офицер бил плетью боярского человека лишь за то, что «везший русского извозчик забрызгал иноземца грязью». Другой сам «было стоптал лошадью» солдата, да, обозлясь на протест солдата и «выхватя из ножен шпагу, стал за ним гоняться». Один поручик с денщиком ночью в пьяном виде пробились в Никольские ворота. Другой, задержанный по поводу недоразумения с извозчиком, «взять себя не давался и вынимал из ножен шпагу, и у Красного крыльца бранил солдат матерно и солдата ударил кулаком по шее, а на самом Потешном дворе «у записки солдат бранил матерно». От офицеров в этом отношении не отставали и иноземцы менее высокого ранга. Мастер-иноземец с пиловальной Всехсвятской мельницы ночью «отворил сам» Всехсвятские ворота и «караульщиков от ворот прочь отбил и целовальника бил плетью и, бив, уехал на Пиловальный двор». Матросы-иноземцы, выписанные в 1698 году из-за границы, уже 18 октября 1698 года на Мясницкой пристали к жене посадского человека и, не получив удовлетворения, «били ее кулаками и дубьем», а в поднявшейся по этому поводу суматохе «покололи» подвернувшегося «малого». Москвичи не слишком сильно реагировали на засилье царских фаворитов. От времени до времени то посадский человек отводил душу, «браня неподобной бранью и называя фрягою» человека цесарского посланника, то солдат у самого Посольского двора осмеливался «бранить матерно и бросать палки в посланникова казначея», да и то только после того, как «два человека иноземцев верхами били плетью» этого солдата. Редко ненависть русских и иноземцев выливалась в форму генерального побоища, вроде имевшего место у Мясницких ворот 14 мая 1699 года, когда запоздавшие на пирушке цесарцы в числе восьми человек «в те ворота ломились сильно и бранили матерно целовальника, и за ним погнались, и поимать себя не дали, и учали караульных бить кулаками и шпагами рубить, и от караулу их отбили, и, взяв две фузеи, драгунов били теми фузеями, и оттого у тех фузей были ложа изломаны». Одолев иноземцев при помощи подоспевшего от Сретенских ворот подкрепления, русские не остались передними в долгу, «набежав, учали их бить и грабить и, ведучи [9], били». Синяки оказались с обеих сторон, а у драгуна Павлова была, кроме того, рассечена голова и «рана велика». Долго потом на Мясницкой подбирали разные заморские штуки, шляпы, шпаги, книжки печатные и в том числе «незнамо какую дуду деревянную, а по-немецки дульцияк». Шведская война увеличивала иноземный элемент в Москве, и уже после первых в эту войну капитуляций Нотебурга, Ниеншанца и Нарвы в Москве появилось немало пленных шведов и латышей. Шведских полоняников приобретали себе даже крепостные люди больших боярских домов. Например, у князя Б. А. Голицына кадашевец Томилин в самый первый год существования Санкт-Петербурга купил там себе «полоненного латыша» Сидорова. Шведы иногда устраивались в Москве по-домашнему. Один, например, снял подклеть для торговли «котельным пивом». Они, по-видимому, не очень были угнетены «полонной нужею» и держали себя иногда даже чересчур независимо. Один из них проломил голову постельному сторожу Семенову и нахально в том даже не запирался. Другой, по-видимому латыш, бил на Балчуге ямщика Иванова.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно