|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 92

Рембрандт ван Рейн. Картина на исторический сюжет (фрагмент) Итак, эта сцена изображает эпизод из истории батавов, но какой именно? Если Рембрандт следовал примеру ластмановского «Кориолана», то можно предположить, что в этой сравнительно размеренной и безмятежной сцене запечатлен миг примирения, а не взаимных упреков и раздоров. В главе семнадцатой книги четвертой «Истории» Тацит описывает, как Клавдий Цивилис (Кориолан наоборот) пытался «склонить на свою сторону» галлов, сражавшихся против него под знаменами римлян, «с помощью подарков и разного рода хитростей. Он отправил обратно в свои племена префектов побежденных когорт, солдатам же предоставил выбор – оставаться или разойтись по домам; оставшимся было обещано повышение по службе, возвращавшимся домой – захваченные у римлян трофеи» [253]. Эти «трофеи», брошенные образчики «скобяных изделий военного профиля», сваленные в кучу и громоздящиеся у подножия помоста, – первое свидетельство одержимости Рембрандта доспехами и вооружением, не покидавшей его всю жизнь. Сочетание приветственных жестов и выражения благоговейного трепета на лицах тех, кто удостоился милосердия, точно соответствует рассказу Тацита. Даже подчеркнуто величественный жест Клавдия Цивилиса весьма уместен, если предположить что в эту минуту он произносит монолог о рабстве, свободе и доблести, который вкладывает в его уста Тацит: «Свободой природа наделила даже бессловесных скотов, доблесть же – благо, данное лишь человеку, и сами боги помогают герою» [254]. Другое решение загадки скрывается в дате создания картины: она была написана в 1626 году. За год до того личные владения Фредерика-Хендрика в городе Бреда и его окрестностях захватило войско испанского генерала Амброджо Спинолы (впоследствии сдачу Бреды обессмертит в своем шедевре Диего Веласкес). Крепости Фландрии и Брабанта оказались под угрозой и могли пасть в любую минуту. Поэтому картина на исторический сюжет, воспевающая братское единение нидерландских племен и их совместные попытки сбросить чужеземное иго, хотя и изображала совершенно идеализированное прошлое, могла быть написана на злобу дня. Если лежащая в ее основе идея была именно такова, то, в отличие от «Паламеда», она могла снискать Рембрандту друзей и почитателей во всех кругах лейденского общества: кальвинистских, ремонстрантских, католических. Не случайно он тщился представить себя как уроженец Лейдена, «RHL», «Rembrandus Hermanni Leydensis».

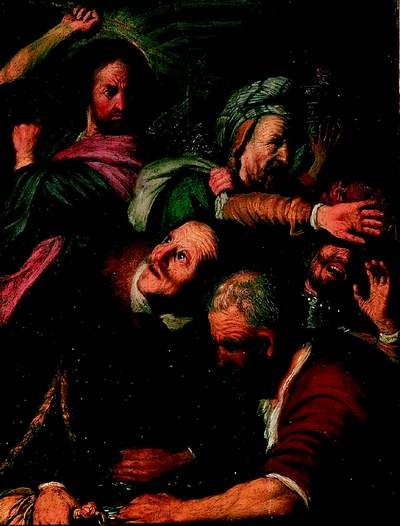

Рембрандт ван Рейн. Изгнание торгующих из храма. 1626. Дерево, масло. 43,1 × 32 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва Разумеется, эта картина создавалась для того, чтобы понравиться потенциальному меценату. Но даже если сделать скидку на любовь той эпохи к торжественным и несколько напыщенным историческим сюжетам, она не оправдывала ожиданий. Рембрандт стремился уподобиться в ней Ластману, но не сумел. Во-первых, отроку Рембрандту оказалось не под силу создать величественную сцену, густо населенную возвышенными персонажами. Возможно, он по складу характера и не был бунтарем, но с первых шагов его привлекали не столько утонченные, сколько обычные лица, включая собственное, выглядывающее из-за царского скипетра: действительно, это юный Рембрандт в модном воротнике, словно перенесшийся на машине времени из Нового Лугдунума. (Включая себя в число персонажей, художник словно бы подписывал картину, не начертав собственного имени.) [255] Клавдий Цивилис изображен в роскошных одеяниях, однако черты его, как пристало военному вождю, довольно грубы; спустя сорок лет, в другой картине, посвященной предводителю батавов, Рембрандт воспел его совершенно неприличным образом. Если стоящий позади Клавдия Цивилиса советник с окладистой бородой, по-видимому заимствованный из ластмановской галереи мудрецов, хотя и несколько более напоминает друида, опять-таки в соответствии с описанием древних германцев у Тацита, то его лицо, как и черты курносого, косого ребенка, прячущегося за спиной властителя, легче вообразить на картине из разряда трактирных жанровых сценок, чем на полотне, трактующем возвышенный и драматический эпизод истории. Глубокие морщины, избороздившие подъятое чело сидящего писца, вполне могли быть заимствованы Рембрандтом из арсенала ван Мандера, советовавшего передавать страсти, детально выписывая лоб, глаза и брови. Однако такое лицо ни ван Мандер, ни Ластман ни за что не включили бы ни в одну из своих элегантных композиций, подобное не приснилось бы им даже в самом страшном сне. Это лицо человека из простонародья, неправильное и бугристое, не лицо, а не то репа, не то брюква, вот только украшенная глазами и щетиной, – эту репу так и хочется поскоблить и поскрести ножом, прежде чем бросить в котел, – короче говоря, типично рембрандтовское лицо.

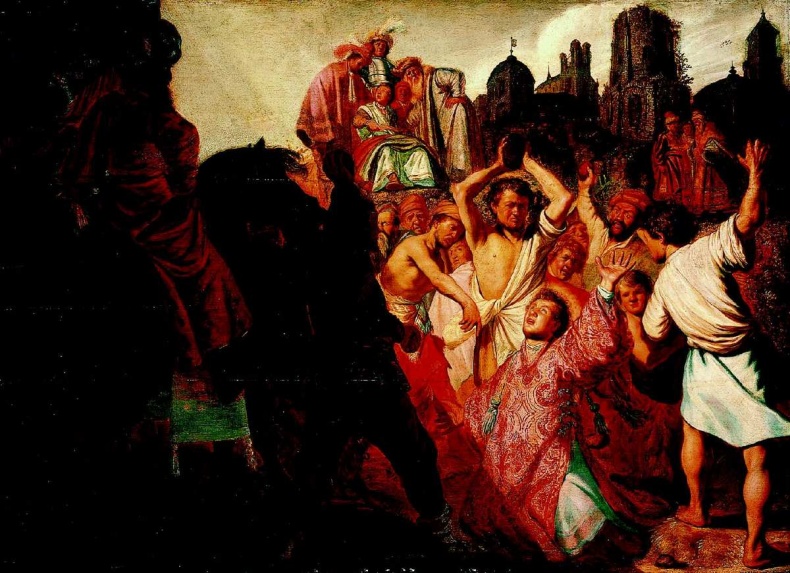

Рембрандт ван Рейн. Побиение камнями святого Стефана. 1625. Дерево, масло. 89,5 × 123,6 см. Музей изящных искусств, Лион Если уж мы заговорили о грубости, то вся запечатленная на картине компания напоминает не столько собрание джентльменов, членов палаты риторов, сколько третьеразрядную театральную труппу, поспешно набранную и неумело облачившуюся в «универсальные» «античные» одеяния и лохмотья, чтобы отправиться в турне по ярмаркам или рынкам. Однако именно в этом неуклюже, неумело, иногда несогласованно исполняемом спектакле молодой Рембрандт, судя по всему, открыл собственную творческую личность, собственный образ, собственную маску. Примерно в это же время он стал писать маленькие жанровые сценки со множеством персонажей, приземленных, низменных, олицетворявших простонародные типы. Все эти неотесанные простаки, написанные в три четверти и втиснутые в пространство узкой, вертикально ориентированной картины, вновь появляются на крохотной деревянной панели «Изгнание торгующих из храма», также датированной 1626 годом. Конечно, глаза, широко открытые в испуге или алчно прищуренные, вполне соответствуют стандартным рекомендациям ван Мандера, как изображать сильные чувства. Однако, если вспомнить, какими изысканными и утонченными предстают персонажи ван Мандера, можно с уверенностью предположить, что, увидев, как трактирные олухи и увальни вторгаются в царство благородной и возвышенной исторической живописи, он упал бы в обморок от ужаса или, по крайней мере, зажал бы нос от отвращения. Впрочем, весьма вероятно, что молодой Рембрандт отнюдь не тешил себя упоительными иллюзиями о собственном новаторстве, а полагал, что продолжает известную и до него нидерландскую традицию, представленную в том числе Брейгелем, согласно которой картины на сюжеты Священного Писания можно было населять узнаваемыми простонародными типажами: нищими и разбойниками, скупцами и торговцами. С другой стороны, не важно, считали ли современники этот прием вполне традиционным или дерзко сотрясающим устои, Рембрандт в любом случае нарушал первую заповедь современной исторической живописи, гласящую, что нельзя сочетать возвышенный сюжет с низменными персонажами. Однако с первых шагов Рембрандт проявил себя как хронический ниспровергатель основ, без всякого раскаяния смешивающий жанры, и потому неуместно прилеплять к Ластману и его последователям коллективный ярлык «прерембрандтистов», словно все их цели сводились к тому, чтобы обеспечить Рембрандту успешное начало карьеры: по возможности демонстрируя чувство собственного достоинства, высиживать яйцо, пока не вылупится кукушонок.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно